Info - Druckschrift als Ausgangsschrift

Das Ziel des Schreibunterrichts ist es, dass die Kinder im Laufe der Grundschulzeit eine lesbare flüssige Handschrift entwickeln.

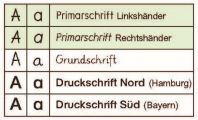

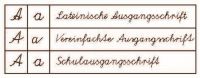

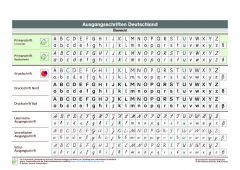

In vielen Schulen wird zunächst eine Druckschrift (Druckschrift-Nord, Druckschrift-Süd) im Anfangsunterricht vermittelt. Später wird dann eine verbundene Schrift eingeführt, z. B. die Schulausgangsschrift (SAS), die Vereinfachte Ausgangsschrift (VA) und selten auch noch die Lateinische Ausgangsschrift (LA). In einem dritten Schritt entwickeln die Kinder aus dieser verbundenen Schrift eine individuell geprägte Handschrift.

Auf dieser Seite werden Argumente und wissenschaftliche Belege beschrieben, wie aus der Druckschrift direkt eine individuelle verbundene Schrift entwickelt werden kann, ohne den Umweg über eine verbundene Ausgangsschrift. Eine solche individuelle verbundene Druckschrift ist in der Regel schneller (flüssiger) und deutlich besser lesbar.

Um das Ziel einer lesbaren flüssigen Handschrift zu erreichen ist es hilfreich, eine leicht geänderte Druckschrift als Ausgangsschrift einzuführen. Diese sollte von Beginn an auf sinnvolle Buchstabenverbindungen ausgerichtet sein. Eine solche Vermittlung ist darüber hinaus auch für Kinder mit graphomotorischen Schwierigkeiten hilfreich, die für die Ausbildung einer flüssigen lesbaren Handschrift sehr viel mehr Zeit benötigen.

Schreibschrift oder Druckschrift

Druckschrift als Leseschrift

Während früher die Druckschrift und die verbundene Schrift als Leseschrien gleichberechtigt nebeneinanderstanden, verschwindet die verbundene Schrift als Leseschrift immer mehr. Selbst kurze Mitteilungen werden heute über Soziale Netzwerke (z. B. Twitter, Facebook, Tic-Toc), Messenger (z. B. WhatsApp, Signal, Threema) ausgetauscht. Darüber hinaus gibt es unzählige themenspezifische Internetseiten (z. B. als Foren, Chats und Blogs) und auch die „klassischen“ SMS und E-Mail werden zum Informationsaustausch nach wie vor genutzt. Die Schreib- und Leseschrift ist in all diesen Medien die Druckschrift. Dagegen wird die Handschrift heute fast ausschließlich nur noch für eigene Notizen (z. B. Einkaufszettel) und in der Schule benötigt.

Druckschrift als Schreibschrift

Sobald Kinder und Jugendliche ein eigenes Smartphone besitzen, lernen sie mit zwei (oder vier) Fingern Texte zu schreiben. Und auch am Computer oder Laptop tippen sie ihre Texte (leider!) oft mit zwei Fingern in die Tastatur oder auf den Bildschirm. Nur sehr selten wird ihnen schon früh das Schreiben mit „zehn Fingern“ in der Schule vermittelt. Dies wäre für ihre weitere schulische, universitäre oder berufliche Laufbahn viel wichtiger als das Schreiben mit der Hand.

Die Leseschrift ist heute fast ausschließlich die Druckschrift. Daher sollte die Druckschrift auch für die Vermittlung der Handschrift - die nach wie vor wichtig und notwendig ist ! - im Mittelpunkt des Schreibenlernens im Anfangsunterricht stehen.

Vorgaben durch die Lehrpläne

In fast allen deutschen Bundesländern (nur in Rheinland-Pfalz ist dies nicht explizit im Lehrplan genannt) erlernen die Kinder das Lesen und Schreiben zunächst mit einer Druckschrift. In den meisten Lehrplänen der einzelnen Bundesländer wird keine spezifische Druckschrift als Ausgangsschrift vorgeschrieben ist. In den meisten Bundesländern wird keine verbundene Schrift verpflichtend vorgeschrieben, in einigen Bundesländern gibt es Empfehlungen. Die Primarschrift und die Grundschrift sind von Anfang an auf die (spätere) Verbindung von Buchstaben ausgelegt. Hier brauchen die Kinder keine neue verbundene Schrift zu erlernen.

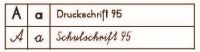

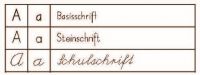

In Österreich sind neben der Primarschrift die Druckschrift 95 und Schulschrift 95 am gebräuchlichsten. In der Schweiz sind als Druckschrift die Basisschrift und Steinschrift und als verbundene Schrift die Schweizer Schulschrift vorgegeben.

Verbreitet sind im deutschen Sprachraum:

Das in den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz von 2004 beschriebene Lernziel für die Klasse 4 lautet: Sie [die Kinder] schreiben eine lesbare und flüssige Handschrift.

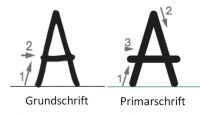

Besonderheit Primarschrift

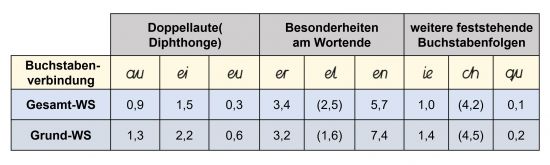

In dieser als Linkshänder- und Rechtshändervariante entwickelten Schrift werden Zielpunkte vermieden. Sie kann daher einfacher automatisiert werden. Neben den einzelnen Buchstaben umfasst die Primarschrift einige Buchstabenverbindungen, die von den Kindern für den Übergang zur verbundenen Schrift genutzt werden können (Diphthonge, typische Endungen, Buchstabenfolgen ie, ch und qu bzw. Qu). Der Vorteil der Primarschrift liegt im „universellen Design“ (vgl. UN-Behindertenrechtskonvention 2006, Art. 2, Abs. 5). Das bedeutet, dass diese Schrift sowohl von Kindern mit motorischen Schwierigkeiten als auch von Kindern mit großem motorischen Geschick verwendet werden kann, die später (je nach Möglichkeit) hieraus eine verbundene Schrift entwickeln können.

Klicke auf das nebenstehende PDF-Symbol, wenn du weitere Hinweise zu den zu den folgenden Links erhalten möchtest.

Von der Druckschrift zur verbundenen Schrift

Unterrichtsziele

Das Ziel des Schreiblehrgangs in der Grundschule ist: Die Kinder schreiben in einer lesbaren und flüssigen Handschrift.

- Lesbare Handschrift: Die Leseschrift ist heute die Druckschrift. Fast alle Texte, die Kinder lesen und auch selbst (am Computer, Smartphone etc.) schreiben, sind in Druckschrift verfasst. In gedruckten Texten wird häufig eine serifenlose Antiqua-Schrift verwendet, z. B. Arial, Times Roman. In der Handschrift unterscheidet sich diese vor allem in der vereinfachten Schreibung des Kleinbuchstabens a, z. B. Century Gothic, Comic Sans. Die verbundenen Schulschriften (z. B. Schulausgangsschrift, Vereinfachte Ausgangsschrift, Österreichische Schulschrift) verändern die Druckschrift vor allem bei den Kleinbuchstaben (z. B. die Schreibbuchstaben der Vereinfachten Ausgangsschrift b, f, g, h, j, k, l, p, q, s, t, y und z, siehe hierzu das nebenstehende PDF-Dokument). Damit verschlechtern sie die Lesbarkeit dieser verbundenen Schriften.

- Fazit: Die gesonderte Vermittlung einer Schreibschrift, wie dies an vielen Schulen bis heute praktiziert wird, ist vom Gesichtspunkt der Lesbarkeit kein Vorteil.

- Flüssige Handschrift: Die verbundenen Schulschriften sollen den Vorteil haben, dass mit diesen die Handschrift flüssiger und somit schneller wird als die Druckschrift. Dies stimmt nicht ganz. So benötigen beispielsweise die zusätzlichen Schleifen bei den Kleinbuchstaben (im Vergleich zur Druckschrift) mehr Zeit, als der Luftsprung. Dies gilt vor allem für die Verbindungen von der Grund- zur Oberlinie. Darüber hinaus können viele Buchstaben nicht miteinander verbunden werden, so z. B. Buchstaben, die nach rechts auslaufen (= rechtsausläufig) mit Buchstaben die mit einer Bewegung nach links beginnen (= linksanläufig).

- Rechtsausläufige Buchstaben werden als Einzelbuchstaben bei der Einführung der Schreibschriften (und auch in der Grundschrift!) mit einem auslaufenden Haken versehen. Damit wird den Kindern suggeriert, dass dieser Buchstabe immer verbunden werden kann, was so nicht korrekt ist. Dies gilt z. B bei Verbindungen mit dem Buchstaben a für die Buchstabenverbindungen aa, ac, ag, ao, aq und as. Die Schreibschrift kann zwar flüssig geschrieben werden, das gilt jedoch für andere, aus der Druckschrift abgeleitete verbundene Schriften ebenso, wie z. B. der Primarschrift und der Grundschrift.

- Fazit: Die gesonderte Vermittlung einer Schreibschrift, wie dies an vielen Schulen bis heute praktiziert wird, ist vom Gesichtspunkt der Flüssigkeit einer Schrift kein besonderer Vorteil.

- Individuell geprägte schnelle Handschrift

- Schülerinnen und Schüler, die eine verbundenen Schulschrift gelernt haben, entwickeln meist erst nach der Grundschulzeit (ab der 4. bis 6. Klasse) eine individuell geprägte Handschrift, die im Laufe der Zeit immer flüssiger und schneller wird. Mit der Schreibgeschwindigkeit verändern sich vor allem die Buchstabenverbindungen und damit meist auch die Buchstabenformen.

- Schaut man sich handgeschriebene Texte von Erwachsenen an, dann können diese grob in vier Gruppen eingeteilt werden:

- Die Schrift ist langsam und ungelenk; sie kann stark der gelernten Schulschrift ähneln oder auch deutlich hiervon abweichen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn diese Person als Erwachsene(r) nicht mehr viel mit der Hand schreibt, z. B. nur noch den Einkaufszettel. Häufig hatten diese Personen als Schülerinnen und Schüler (fein)motorische Schwierigkeiten die dazu geführt haben, dass sie keine automatisierte Schreibbewegung entwickeln konnten.

- Die Schrift ist stark individuell geprägt und weicht deutlich von der gelernten Schulschrift ab. Oft ist die Handschrift, je schneller und häufiger ein Erwachsener mit der Hand schreibt, nicht sehr leicht zu lesen. Das ist in der Regel auch nicht notwendig, da der Schreiber bzw. die Schreiberin gleichzeitig auch einzige(r) Leser(in) des Geschriebenen ist. Das ist z. B. bei Personen der Fall, die beruflich Texte verfassen und diese vorab in Stichworten oder Zusammenfassungen von Hand aufschreiben, beispielsweise als Journalist*in oder Autor*in.

- Die Schrift ist flüssig und gut lesbar; sie weicht mehr oder weniger deutlich von der gelernten Schulschrift ab. Die individuelle Prägung zeigt sich insbesondere bei einigen Buchstabenformen und Buchstabenverbindungen. Ein solches Schriftbild finden wir oft bei Erwachsenen, die schon früh eine individuelle Ausprägung der gelernten Schulschrift entwickelt haben und gleichzeitig nach der Schulzeit nur noch wenig mit der Hand schreiben.

- Die Schrift ist flüssig und gut lesbar; sie ähnelt der Druckschrift mit mehr oder weniger vielen Buchstabenverbindungen. Wir finden dieses Schriftbild vor allem bei Personen, die aus der Druckschrift als Ausgangsschrift direkt eine individuell geprägte Handschrift entwickeln konnten (ohne den Umweg über eine verbundene Schulschrift).

Die schnellsten Handschriften sind einerseits die individuell geprägten Schriften, die häufig genutzt werden (2) und andererseits die aus der Druckschrift heraus entwickelten Schriften mit individuellen Buchstabenverbindungen (4). Die lesbarste Schrift ist die Druckschrift mit individuellen Buchstabenverbindungen (4).

Zusammenfassung

- Die verbundene Schreibschrift ist heute als Leseschrift im außerschulischen Bereich kaum noch von Bedeutung.

- Die dominante Leseschrift ist heute die Druckschrift.

- Die Kultusminister der Länder haben in der Kultusministerkonferenz als Ziel vereinbart: Die Kinder schreiben in einer lesbaren und flüssigen Handschrift.

- Dieses Ziel ist mit einer Druckschrift, die auf Buchstabenverbindungen ausgerichtet ist (Primarschrift, Grundschrift, Basisschrift), am ehesten zu erreichen. Die zusätzliche Vermittlung einer verbundenen Schrift (z. B. Ausgangsschrift, Schulschrift) ist nicht notwendig, im Gegenteil: Die Vermittlung einer verbundenen Schreibschrift benötigt viel Zeit und Energie, die am Ende nicht zu einem besseren Ergebnis führt wie eine verbundene Druckschrift.

Wenn du mehr über die Entwicklung der Schulschriften und der Primarschrift erfahren möchtest, so findest du eine ausführliche Beschreibung in dem Artikel: Eine flüssige lesbare Handschrift entwickeln. Dieser Artikel steht auch als PDF-Dokument zur Verfügung. Zum Download klicke auf das PDF-Diagramm rechts.

Buchstabenverbindungen

Die Schulausgangsschriften (Schulausgangsschriften, vereinfachte Schulschrift) zeichnen sich dadurch aus, dass alle Buchstaben miteinander verbunden werden (können/sollen). Das führt zu einer deutlichen Veränderung vieler Buchstaben im Vergleich zur Druckschrift. Dies gilt vor allem für die Großbuchstaben G, I, J, Y und die Kleinbuchstaben b, f, g, h, j, k, l, s, t, y, (z). Problematisch sind auch Verbindungen von Buchstaben, die mit einer Bewegung nach rechts aufhören, mit einem Folgebuchstaben, der mit einer Bewegung nach links beginnt. Gleiches gilt auch für Verbindungen, wenn der erste Buchstabe mit einer Bewegung nach links aufhört. In diesen Fällen kommt es - gerade bei Kindern mit schreibmotorischen Schwierigkeiten - häufig zu einer deutlichen Veränderung des Buchstabens und vor allem zu einer überflüssigen Verlangsamung der Schrift.

Die folgenden Tabellen analysieren die möglichen Buchstabenverbindungen des Alphabets. Hierbei wird von einer Druckschrift (Grundschrift, Primarschrift) als Ausgangsschrift ausgegangen. Die Analyse soll zur Beantwortung folgender Fragen beitragen: Welche Buchstabenverbindungen kommen in deutschen Wörtern vor? Welche Buchstabenfolgen können flüssig geschrieben werden und führen zu einem Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer nicht verbundenen Schreibung?

Die farbigen Markierungen in den folgenden Tabelle bedeuten:

| Diese Buchstaben können durch eine flüssige Schreibbewegung sinnvoll miteinander verbunden werden. | |

| Diese Buchstabenverbindung ist zwar möglich aber nicht bewegungsökonomisch bzw. langsamer als ein unverbundene Schreibung. | |

| Diese Buchstaben können nicht sinnvoll miteinander verbunden werden. | |

| Diese Buchstabenverbindung kommt nicht oder nur sehr selten in deutschen Wörtern vor. |

Verbindungen von Großbuchstaben

Für die folgende Tabelle wurden die deutschen Wörter des Wortschatzes der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache (Augst) ausgewertet.

| A | Aa | Ao | Au | Aä | Aö | Ab | Ac | Ad | Af | Ag | Al | Am | An | Aq | Ar | As | ||||||||||||||

| Der Großbuchstabe A ist rechtsausläufig. Er kann daher im Prinzip mit einem rechtsanläufigen Buchstaben verbunden werden. In der Regel wird den Kindern vermittelt, zunächst den Auf und Abstrich und danach den Querstrich zu ziehen. Damit endet die Schreibbewegung auf der Mittellinie. Für Buchstaben, die auf der Grundlinie beginnen führt eine Verbindung zu einer Verlangsamung der Schreibbewegung. Gleiches gilt auch für Buchstaben, die auf der Mittellinie mit einem senkrechten Strich beginnen (Au).

Die Buchstabenfolge Au (0,21 Prozent) kommt zwar selten vor, um Kindern jedoch von Beginn an die Diphthonge als zusammengehörende Buchstabenfolgen zu vermitteln, kann es Sinn machen, diese als Bewegungsfolge zu vermitteln, auch wenn sich hierdurch kein Geschwindigkeitsvorteil ergibt. Auch für die Buchstabenfolge Al (0,21 Prozent) ergibt sich ein Vorteil für die Schreibgeschwindigkeit, da der Luftsprung schneller ist als die Verbindung. Die Buchstabenfolgen Am (0,33 Prozent), An (0,46 Prozent) und Ar (0,33 Prozent) können zwar flüssig verbunden werden, sie kommen allerdings relativ selten vor. Fazit: Keine Buchstabenfolge kommt in einer nennenswerten Größenordnung (über 0,5 Prozent) vor, so dass sich Bewegungsübungen mit diesem Großbuchstaben nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| B | Der Großbuchstabe B ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| C | Ca | Co | Cä | Cö | Cb | Cc | Cd | Cf | Cg | Cq | Cr | Cs | ||||||||||||||||||

| Der Großbuchstabe C ist rechtsausläufig. Er kann daher mit einem rechtsanläufigen Buchstaben verbunden werden. In deutschen Wörtern kommt der Großbuchstabe C am Wortanfang nicht vor. Bewegunsübungen mit diesem Großbuchstaben sind daher nicht notwendig und sinnvoll. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| D | Der Großbuchstabe D ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| E | Ea | Ee | Ei | Eo | Eu | Eä | Eö | Eb | Ec | Ed | Ef | Eg | El | En | Eq | Er | Es | |||||||||||||

| Der Großbuchstabe E ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Er kann mit rechts anläufigen oder senkrechten Buchstaben verbunden werden. Die einzige Buchstabenverbindung, die in einer nennenswerten Größenordnung vorkommt ist die Folge Ei (0,62 Prozent). Um Kindern von Beginn an die Diphthonge als zusammengehörende Buchstabenfolgen zu vermitteln macht es Sinn, diese und auch die sehr seltene Buchstabenfolge Eu (0,1 Prozent) als Bewegungsfolge zu vermitteln. Alle anderen möglichen Verbindungen, El (0,29 Prozent), En (0,21 Prozent) und Er (0,29 Prozent) kommen nur sehr selten vor.

Fazit: Keine Buchstabenfolge kommt in einer nennenswerten Größenordnung (über 0,5 Prozent) vor, so dass sich Bewegungsübungen mit diesem Großbuchstaben in Druckschrift nicht lohnen. Es gibt bei diesem Buchstaben jedoch eine Alternative. Der Buchstabe E verändert in der Schreibschrift seine Form. Aus der Zusammensetzung von vier Strichen führen die Rundungen des Schreibschriftbuchstabens dazu, dass dieser in einem Zug und damit deutlich schneller und flüssiger geschrieben werden kann. Das Schreibschrift-E ist der einzige Großbuchstabe, der zugleich a) in der Schreibschrift flüssiger zu schreiben ist als in der Druckschrift und b) auch in seiner veränderten Form noch eindeutig beim schnellen Lesen als E erkannt wird. Einerseits wäre es aus schreibökonomischer Sicht sinnvoll, den Druckbuchstaben E durch den Schreibbuchstaben zu ersetzen. Andererseits kommt der Großbuchstabe so selten vor, dass sich diese Änderung nur für die Buchstabenfolgen Ei und Eu lohnen würde. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| F | Fa | Fe | Fi | Fo | Fu | Fä | Fö | Fb | Fc | Fd | Ff | Fg | Fl | Fq | Fr | Fs | ||||||||||||||

| Der Großuchstabe F ist rechtsausläufig und endet an der Mittellinie. Sinnvolle Verbindungen wären zu rechtsanläufigen Buchstaben, die ebenfalls an der Mittellinie beginnen. Dies gilt für die Buchstabenfolgen Fi (0,71 Prozent, Fu (0, 71 Prozent) und Fr (0,83 Prozent) sowie eingeschränkt auch für Fe (1,0 Prozent). Die Folge Fl ist möglich, diese führt jedoch oft zu einer Verunstaltung der Buchstaben. Außerdem ist hier der Luftsprung schneller als die Schreibbewegung. Alle anderen Buchstabenverbindungen kommen nicht in einer nennenswerten Anzahl von Wörtern vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe F kann bewegungsökonomisch sinnvoll mit den Vokalen i und u sowie dem Konsonanten r verbunden werden. Alle anderen Buchstabenverbindungen kommen in keiner nennenswerten Größenordnung vor, so dass sich weitere Bewegungsübungen mit diesem Großbuchstaben nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| G | Der Großbuchstabe G ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| H | Ha | He | Hi | Ho | Hu | Hä | Hö | Hü | Hb | Hc | Hd | Hf | Hg | Hh | Hq | Hs | ||||||||||||||

| Der Großbuchstabe H endet mit einem rechtsausläufigen waagerechten Strich auf der Mittellinie. Er ist daher mit rechtsanläufigen oder Buchstaben mit einem senkrechten Strich, die auf der Mittellinie beginnen, verbindbar. Dies gilt für die Buchstabenfolge Hi (0,42 Prozent), Hu (0,87 Prozent), Hü (0,21 Prozent) und eingeschränkt auch für He (1,58 Prozent). Ein Vorteil für die Schreibgeschwindigkeit ergibt sich für die Buchstabenfolge He nicht, da der Luftsprung in der Regel genauso schnell ist. Alle anderen Verbindungen kommt nur selten vor, so dass sich hierfür Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe H kann bewegungsökonomisch sinnvoll mit den Vokalen i und u verbunden werden. Alle anderen Buchstabenverbindungen kommen in keiner nennenswerten Größenordnung vor, so dass sich weitere Bewegungsübungen mit diesem Großbuchstaben nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| I | Ia | Ii | Io | Iä | Iö | Ib | Ic | Id | If | Ig | Iq | Is | ||||||||||||||||||

| Der Großbuchstabe I endet mit einem senkrechten Strich auf der Grundlinie. Im Prinzip sind rechtsanläufige und senkrechte Buchstaben mit diesem Buchstaben verbindbar. Allerdings kommen Verbindungen mit diesem Großbuchstaben nur sehr selten vor, so dass sich Bewegungsübungen mit diesem Buchstaben nicht lohnen | ||||||||||||||||||||||||||||||

| J | Der Großbuchstabe J ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| K | Ka | Ke | Ki | Ko | Ku | Kä | Kö | Kü | Kb | Kc | Kd | Kf | Kg | Kk | Kl | Kn | Kq | Kr | Ks | |||||||||||

| Der Großbuchstabe K ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. Dies gilt für die Buchstabenfolgen Ke (0,83 Prozent), Ki, 0,96 Prozent), Ku (0,96 Prozent), Kn (1,17 Prozent) und Kr (1,71 Prozent). Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe K kann bewegungsökonomisch sinnvoll mit den Vokalen e, i, u und ü sowie den Konsonanten n und r verbunden werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| L | La | Le | Li | Lo | Lu | Lä | Lö | Lb | Lc | Ld | Lf | Lg | Ll | Lq | Ls | |||||||||||||||

| Der Großbuchstabe L ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. Dies gilt für die Buchstabenfolgen Le (1,04 Prozent), Li, 0,50 Prozent) und Lu (0,54 Prozent). Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe L kann mit den Vokalen e, i und u verbunden werden. Schreibanfänger vereinfachen allerdings häufig den waagerechten Strich und führen diesen direkt (vom senkrechten Strich ausgehend) zum Folgebuchstaben. Dadurch entstehen schnell Verwechslungen zum Großbuchstaben I, was das Lesen erschwert. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| M | Ma | Me | Mi | Mo | Mu | Mä | Mö | Mü | Mb | Mc | Md | Mf | Mg | Mm | Mq | Ms | ||||||||||||||

| Der Großbuchstabe M endet mit einem senkrechten Strich auf der Grundlinie. Im Prinzip sind rechtsanläufige und senkrechte Buchstaben diesem verbindbar. Dies gilbt für die Buchstabenfolge Me (0,92 Prozent), Mi (0,75 Prozent) und Mu (0,57 Prozent). Ein Vorteil für die Schreibgeschwindigkeit ergibt sich hierdurch jedoch nicht, da der Luftsprung für die Folgen Mi und Mu in Regel genauso schnell ist. Die wenigen weiteren möglichen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass hierfür Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe M kann bewegungsökonomisch sinnvoll mit den Vokalen e, i, u und ü verbunden werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| N | Der Großbuchstabe N endet mit einem sekrechten Strich an der Oberlinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der an der Oberlinie beginnt wäre sinnvoll. Diese Kombination kommt jedoch in deutschen Wörtern nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||

| O | Der Großbuchstabe O ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| P | Der Großbuchstabe P ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| Q | Qa | Qo | Qu | Qä | Qö | Qb | Qc | Qd | Qf | Qg | Qs | |||||||||||||||||||

| Der Großbuchstabe Q ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Grundlinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. In deutschen Wörtern kommt der Buchstabe Q nur in der Buchstabenfolge Qu vor. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, die Bewegungsfolge für diese Buchstabenfolge einzuüben, obwohl sie nur selten (0,02 Prozent) vorkommt. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| R | Ra | Re | Ri | Ro | Ru | Rä | Rö | Rü | Rb | Rc | Rd | Rf | Rg | Rq | Rr | Rs | ||||||||||||||

| Der Großbuchstabe R ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. Dies gilt für die Buchstabenfolgen Re (0,79 Prozent), Ri, 0,79 Prozent), Ru (0,54 Prozent) und Rü (0,38 Prozent). Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe R kann bewegungsökonomisch sinnvoll mit den Vokalen e, i, u und ü verbunden werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| S | Der Großbuchstabe S ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | |||||||||||||||||||||||||||||

| T | Der Großbuchstabe T ist rechsausläufig. Er endet an der Oberlinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der an der Oberlinie beginnt wäre sinnvoll. Diese Kombination kommt jedoch in deutschen Wörtern nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||

| U | Der Großbuchstabe U endet mit einem sekrechten Strich an der Oberlinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der an der Oberlinie beginnt, wäre sinnvoll. Diese Kombination kommt jedoch in deutschen Wörtern nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||

| V | Der Großbuchstabe V ist rechsausläufig. Er endet an der Oberlinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der an der Oberlinie beginnt, wäre sinnvoll. Diese Kombination kommt jedoch in deutschen Wörtern nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||

| W | Der Großbuchstabe W ist rechsausläufig. Er endet an der Oberlinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der an der Oberlinie beginnt, wäre sinnvoll. Diese Kombination kommt jedoch in deutschen Wörtern nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||

| X | Der Großbuchstabe X ist ein rechtausläufiger Buchstabe, der in deutschen Wörtern am Wortanfang nicht vorkommt. | |||||||||||||||||||||||||||||

| Y | Der Großbuchstaben Y kommt in deutschen Wörtern am Wortanfang nicht vor. | |||||||||||||||||||||||||||||

| Z | Za | Ze | Zi | Zo | Zu | Zä | Zö | Zb | Zc | Zd | Zf | Zg | Zq | Zs | Zw | Zz | ||||||||||||||

| Der Großbuchstabe Z ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. Dies gilt für die Buchstabenfolgen Ze (0,49 Prozent), Zi, 0,75 Prozent), Zu (0,26 Prozent) und Zw (0,57 Prozent). Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen.

Fazit: Der Großbuchstabe Z kann bewegungsökonomisch sinnvoll mit den Vokalen e, i und u und dem Konsonanten w verbunden werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||

Zusammenfassung: Die Analyse der Buchstabenverbindungen mit Großbuchstaben gibt Aufschluss auf die Frage: Wie wichtig ist es im Schreibunterricht Buchstabenverbindungen mit Großbuchstaben zu üben?

Die meisten theoretisch möglichen Verbindungen eines Großbuchstabens mit einem Kleinbuchstaben kommen in den Grundwörtern der deutschen Gegenwartssprache nicht (670 = 77 Prozent) oder nur sehr selten (124 = 14 Prozent) vor. Weitere 5 bis 6 Prozent (= 49 bis 55 Buchstabenverbindungen) sind unsinnig (z. B. bei gegenläufigen) Verbindungen oder dann, wenn der Luftsprung schneller ist als die Schreibbewegung. Lediglich 3 bis 4 Prozent (= 22 bis 31) aller theoretisch möglichen Buchstabenverbindungen sind sinnvoll miteinander kombinierbar.

In der folgenden Tabelle sind diese sinnvollen Buchstabenverbindungen aufgeführt. Buchstabenverbindungen mit mehr als 0,5 Prozent (bezogen auf die Gesamtanzahl der theoretisch möglichen) sind mit grünem Hintergrund. Nicht so häufig vorkommende sinnvolle Verbindungen (kleiner als 0,5 Prozent) sind ohne farbigen Hintergrund. Interessant ist, inwieweit diese Verteilung sich auch in den Grundwortschätzen, die in der Schule verwendet werden, widerspiegelt. Hierzu wurde die Summe der Grundwortschätze (Bayern, Hamburg, Hessen und der Modellwortschatz) gebildet und analysiert. Das Ergebnis ist im rechten Teil der folgenden Tabelle abgebildet.

Fazit: Insgesamt sind nur wenige Großbuchstaben (3 bis 4 Prozent) sinnvoll mit einem folgenden Kleinbuchstaben zu verbinden. Einerseits lohnt es sich nicht, die Kinder Verbindungen mit Großbuchstaben explizit üben zu lassen. Andererseits kann es für einige Schüler hilfreich sein, ihnen typische Verbildungen, wie z. B. die Diphthonge (Au, Ei, Eu), einige Vorsilben (z. B. An, Er) oder bedeutsame Buchstabenfolgen (z. B. Kr, Qu, Zw) zu zeigen, um sie anzuregen, eigene Verbindungen herauszufinden. Notwendig ist dies jedoch nicht. Vielmehr sollte die Übungszeit im Schreibunterricht auf die Kleinbuchstaben konzentriert werden.

| Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache | Grundwortschätze (Bayern, Hamburg, Hessen, MWS) | ||||||||||||||

| Vokale | Konsonanten | Vokale | Konsonanten | ||||||||||||

| e | i | u | m | n | r | w | e | i | u | m | n | r | w | ||

| A | Au | Am | An | Ar | Au | Am | An | Ar | |||||||

| E | Ei | Eu | En | Er | Ei | Eu | En | Er | |||||||

| F | Fe | Fi | Fu | Fr | Fe | Fi | Fu | Fr | |||||||

| H | He | Hi | Hu | He | Hi | Hu | |||||||||

| K | Ke | Ki | Ku | Kn | Kr | Ki | Ku | Kn | Kr | ||||||

| M | Me | Mi | Mu | Me | Mi | Mu | |||||||||

| Q | Qu | Qu | |||||||||||||

| R | Re | Ri | Ru | Re | Ru | ||||||||||

| Z | Ze | Zi | Zu | Zw | Ze | Zi | Zu | Zw | |||||||

Verbindungen von Kleinbuchstaben

Theoretisch sind 900 verschiedene Verbindungen von Kleinbuchstaben möglich. Allerdings sind nicht alle Verbindungen auch bewegungsökonomisch. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Buchstaben mit gegenläufigen Bewegungen aufeinandertreffen.

| Sinnvolle

Verbindungen |

Weitere mögliche

Verbindungen |

nicht sinnvolle

Verbindungen |

Verbindungen,

die nicht vorkommen | |

| Anzahl: 900 | 47 | 37 | 341 | 475 |

| Prozent: 100 | 5,2 | 4,1 | 37,9 | 52,8 |

Sinnvolle Verbindungen: Trifft ein Buchstabe mit einer auslaufenden Bewegung nach rechts (rechtsausläufig) auf einen zweiten Buchstaben mit einer beginnenden Bewegung nach rechts (rechtsanläufig) oder eine senkrechte, so wird diese Buchstabenverbindung als sinnvoll markiert.

Dies betrifft 5,2 Prozent der prinzipiell möglichen Verbindungen, Beispiele für den Buchstaben a: ai, au, am, an, ap.

Weitere mögliche Verbindungen: Einige dieser Buchstabenverbindungen erweisen sich als nicht schneller oder flüssiger als der Luftsprung. Diese Verbindungen werden als „mögliche Verbindungen“ markiert.

Dies trifft auf 4,1 Prozent der möglichen Verbindungen zu, Beispiele für den Buchstaben a: ah, al, at.

Nicht sinnvolle Verbindungen: Nicht sinnvoll sind Buchstabenverbindungen, die eine Gegenbewegung erfordern. Dies ist immer der Fall, wenn der erste Buchstabe mit einer Bewegung nach links aufhört. Dies gilt auch für Buchstabenfolgen, wenn der erste Buchstabe mit einer Bewegung nach rechts endet und der zweite Buchstabe mit einer Bewegung nach links beginnt.

Nicht sinnvoll für eine flüssige Verbindung von Druckbuchstaben sind 37,9 Prozent der möglichen Verbindungen, Beispiele für den Buchstaben a: aa, ao, aä, aö, ab, ac, ad, af, ag, aq, ar, as.

Verbindungen, die nicht vorkommen: Nicht alle Buchstabenfolgen, die theoretisch möglich sind, kommen in deutschen Grundwörtern vor. Einige Verbindungen sind nur bei zusammengesetzten Wörtern möglich, die für diese Analyse nicht berücksichtigt wurden.

Dies betrifft 52,8 Prozent aller theoretisch möglichen Buchstabenverbindungen. So ist beispielsweise die Buchstabenverbindung „ß+s“ nicht möglich und kann nur in zusammengesetzten Wörtern und das nur sehr selten vorkommen (z. B. Litfaßsäule). Hier einige Beispiele für den Buchstaben a: ae, aü, aj, ak, av, aw, ax, ay, az.

Betrachtet man nun nicht die theoretisch möglichen, sondern die tatsächlich vorkommenden Buchstabenverbindungen, so ergibt sich eine deutlich andere Verteilung.

Für die folgende Tabelle wurden zwei verschiedene Wortschätze analysiert. In der ersten Zahlenreihe ist für jeden Buchstaben das Ergebnis der Auswertung des Wortschatzes der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache (Augst) dargestellt. Für die Auswertung wurden nur die deutschen Wörter erfasst. Für die zweite Zahlenreihe wurden einige in vielen Schulen verwendete Grundwortschätze (Bayern, Hamburg, Hessen) und der Modellwortschatz ausgewertet. Um die beiden Wortschätze vergleichen zu können wurden auch hier die Fremdwörter nicht mit erfasst (z. B. Clown, Pullover, Theater, Zitrone). Beispiele für deutsche Wörter: Für das Wort üben wurden drei Buchstabenfolgen üb, be, en erfasst, für zaubern die sechs Folgen za, au, ub, be, er, rn. Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Summe aller Buchstabenverbindungen dieser Wortschätze (Grundwörter rd. 21.000 Buchstabenverbindungen; Grundwortschätze gesamt rd. 4.700).

| a | aa | ai | ao | au | aä | aö | ab | ac | ad | af | ag | ah | al | am | an | ap | aq | ar | as | at | ||||||||||

| 2,8 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||

| 2,9 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe a ist rechtsausläufig. Er kann daher mit einem rechtsanläufigen Buchstaben verbunden werden.

Einerseits kommt keine Buchstabenfolge in einer nennenswerten Größenordnung (über 1 Prozent) vor, so dass sich Bewegungsübungen mit diesem Großbuchstaben lohnen würden. Andererseits lohnt es sich für Kinder im Anfangsunterricht die Diphthonge (au, ei, eu) von Beginn an auch schreibmotorisch als Einheit kennenzulernen und diese Buchstabenfolge (Häufigkeit Gesamtwortschatz = 0,9 Prozent, Grundwortschätze = 1,3 Prozent) verbunden geschrieben einzuüben. Darüber hinaus ist die Vorsilbe an (0,8 Prozent) eine der am häufigsten vorkommende Vorsilben in deutschen Wörtern. Auch für diese Vorsilbe kann es sinnvoll sein, diese direkt verbunden einzuführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| b | ba | be | bi | bo | bu | bä | bö | bü | bb | bc | bd | bf | bg | bh | bj | bk | bl | bm | bn | bp | bq | br | bs | bt | bv | bw | bx | by | bz | |

| 2,9 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||

| 3,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe b ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| c | ca | co | cä | cö | cb | cc | cd | cf | cg | ch | ck | cq | cs | |||||||||||||||||

| 5,2 | 4,2 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 5,4 | 4,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe c ist rechtsausläufig. Er kann daher mit einem rechtsanläufigen Buchstaben verbunden werden.

In deutschen Wörtern kommt der Kleinbuchstabe c fast ausschließlich in der Buchstabenfolge ch und ck vor. Einerseits ist bei beiden Buchstabenfolgen der Luftsprung vom c zum h bzw. k schneller als die geschriebenen Verbindungen. Diese führen daher zu keinem Vorteil für die Schreibgeschwindigkeit. Andererseits sind die Folgen ch und ck lautlich im Zusammenhang zu betrachten. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, diese Buchstabenfolgen im Anfangsunterricht als Buchstabenverbindungen einzuführen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| d | da | de | di | do | dä | dö | db | dc | dd | df | dg | dq | dr | ds | ||||||||||||||||

| 1,4 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||

| 1,4 | 0,1 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe d ist rechtsausläufig. Er kann daher mit einem rechtsanläufigen Buchstaben verbunden werden.

Dieser Buchstabe kommt in einer relevanten Größenordnung nur in der Folge de und in der Verbindung die (Artikel) vor. Alle anderen Buchstabenverbindungen kommen nur extrem selten vor, so dass sich hier die Einübung von Buchstabenverbindungen nicht lohnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| e | ea | ei | eo | eu | eä | eö | eb | ec | ed | ef | eg | eh | el | em | en | eq | er | es | et | |||||||||||

| 11,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 0,2 | 5,7 | 3,4 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||||||

| 13,0 | 0,0 | 0,3 | 2,2 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 7,4 | 3,2 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe e ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Er kann mit rechts rechtsanläufigen oder senkrechten Buchstaben verbunden werden.

Von besonderer Bedeutung für den Anfangsunterricht sind die Diphthonge ei (1,5 Prozent) und eu (0,3 Prozent). Hier ist es durchaus sinnvoll, diese im Anfangsunterricht direkt als verbundene Buchstabenfolgen einzuführen. Die einzigen Buchstabenverbindungen, die darüber hinaus in einer nennenswerten Größenordnung vorkommen, sind die Folgen en und er. Die Buchstabenfolge en ist eine typische Verbindung (Grundform sowie 1. und 3. Pers. Plural), die bei Verben mit großem Abstand am häufigsten vorkommt. Hier kann es im Anfangsunterrich bei Verben hilfreich sein, diese Buchstabenfolge als Verbindung einzuführen. Das erleichtert später, beim Schreiben von Texten den Kindern zu vermitteln, dass diese Buchstabenfolge in Abhängigkeit von der Person ersetzt wird (en - e, en - st, en - t). Die Buchstabenfolge er kommt in Grundwörtern häufig bei Nomen vor. In Adjektiven ist sie typisch für die zweite Steigerungsstufe (z. B. schön - schöner). Alle anderen Buchstabenverbindungen sind so selten, dass sich Bewegungsübungen hier nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| f | fa | fe | fo | fä | fö | fb | fc | fd | ff | fg | fl | fq | fr | fs | ||||||||||||||||

| 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||

| 2,0 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe f ist rechtsausläufig und endet mit einem waagechten Strich an der Mittellinie.

Sinnvolle Verbindungen wären zu rechtsanläufigen Buchstaben, die ebenfalls an der Mittellinie beginnen. Eine solche Buchstabenverbindung kommt jedoch in keiner nennenswerten Größenordnung vor. Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit f als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| g | ga | ge | gi | go | gu | gä | gö |

gü |

gb | gc | gd | gf | gg | gh | gj | gk | gl | gm | gn | gp | gq | gr | gs | gt | gv | gw | gx | gy | gz | |

| 2,7 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||

| 3,0 | 0,1 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe g ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| h | ha | he | hi | ho | hu | hä | hö | hb | hc | hd | hf | hg | hl | hm | hn | hq | hr | hs | ht | hw | ||||||||||

| 2,2 | 0,6 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||||||

| 2,4 | 0,7 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | |||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe h endet mit einem senkrechten Strich auf der Grundlinie. Im Prinzip sind rechtsanläufige und senkrechte Buchstaben mit diesem Buchstaben verbindbar. Dies gilt für die Buchstabenfolge he (1,7/2,0 Prozent), hi (0,2(0,4 Prozent) und hu (0,3/0,2 Prozent). Ein Vorteil für die Schreibgeschwindigkeit ergibt sich hierdurch jedoch nicht, da der Luftsprung in der Regel genauso schnell ist. Alle anderen Verbindungen kommen nur selten vor, so dass sich hierfür Bewegungsübungen nicht lohnen.

Für den Anfangsunterricht sind die Verbindungen des Buchstabens h mit einem folgenden Konsonanten ohnehin nicht von Bedeutung, da diese nur in Wörtern mit einem Dehnungs-h vorkommen. Ganz anders sieht es bei der Verbindung mit einem Vokal aus (he, hi, hu). In Wörtern mit dieser Buchstabenfolge markiert das h eine Silbenfuge. Hier kann es durchaus sinnvoll sein, diese Buchstaben im Anfangsunterricht verbunden einzuführen, um von Beginn an dem Silben trennenden h eine andere Bedeutung beizumessen als dem später einzuführenden Dehnungs-h.. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| i | ia | ie | io | iä | iö | ib | ic | id | if | ig | il | im | in | iq | ir | is | it | |||||||||||||

| 2,4 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||

| 2,8 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | |||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe i endet mit einem senkrechten Strich auf der Grundlinie. Ein solcher Buchstabe kann in der Regel mit einem rechtsanläufigen Buchstaben bewegungsökonomisch sinnvoll verbunden werden.

Am sinnvollsten ist es, sobald im Unterricht die Kennzeichnung des lang gesprochenen [i:] besprochen wurde, die Buchstabenfolge ie als zusammenhängende Verbindung einzuführen. Alle anderen Verbindungen mit dem Buchstaben i kommen relativ selten vor, so dass sich die Einübung dieser Buchstabenfolgen nicht lohnt. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| j | ja | je | ji | jo | ju | jä | jö | jü | jb | jc | jd | jf | jg | jh | jj | jk | jl | jm | jn | jp | jq | jr | js | jt | jv | jw | jx | jy | jz | |

| 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe j ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| k | ka | ke | ko | kä | kö | kb | kc | kd | kf | kg | kl | kn | kq | kr | ks | |||||||||||||||

| 2,3 | 0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||

| 1,5 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe k ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. Dies gilt in einer relevanten Größenordnung nur für die Buchstabenfolge ke (1,4/1,0 Prozent). Davon enthält die Hälfte dieser Wörter die Folge cke (0,7/0,4 Prozent). Diese Wörter sind für den Anfangsunterricht noch nicht von Bedeutung.

Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübung von Buchstabenverbindungen mit k als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| l | la | le | li | lo | lu | lä | lö | lb | lc | ld | lf | lg | ll | ln | lq | ls | ||||||||||||||

| 3,1 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | |||||||||||||||||

| 2,7 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe l besteht aus einem an der Oberlinie beginnenden senkrechten Strich. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden.

Dies gilt für die Buchstabenfolgen le (1,4/1,7 Prozent) und li (0,7/0,6 Prozent) sowie die Verbindung mit dem Konsonanten n. Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| m | ma | me | mi | mo | mu | mä | mö | mb | mc | md | mf | mg | mm | mp | mq | ms | ||||||||||||||

| 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||||||

| 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe m endet mit einem senkrechten Strich auf der Grundlinie. Im Prinzip sind rechtsanläufige und senkrechte Buchstaben mit diesem Buchstaben verbindbar.

Lediglich die Buchstabenfolgen me (0,8/0,7 Prozent) und der Doppelkonsonant mm (0,5/0,4 Prozent) kommen in einer nennenswerten Größenordnung vor. Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit m als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| n | na | ne | ni | no | nä | nö | nb | nc | nd | nf | ng | nk | nn | nq | ns | nt | ||||||||||||||

| 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||||

| 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe n endet mit einem senkrechten Strich auf der Grundlinie. Im Prinzip sind rechtsanläufige und senkrechte Buchstaben mit diesem Buchstaben verbindbar.

Lediglich die Buchstabenfolge ne (0,8/0,9 Prozent) kommt in einer nennenswerten Größenordnung vor. Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübung von Buchstabenverbindungen mit n als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| o | oa | oe | oi | oo | ou | oä | oö | oü | ob | oc | od | of | og | oh | oj | ok | ol | om | on | op | oq | or | os | ot | ov | ow | ox | oy | oz | |

| 2,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||

| 2,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe o ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| p | pa | pe | pi | po | pu | pä | pö | pü | pb | pc | pd | pf | pg | ph | pj | pk | pl | pm | pn | pp | pq | pr | ps | pt | pv | pw | px | py | pz | |

| 3,2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||||

| 1,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe p ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| q | qa | qo | qu | qä | qö | qb | qc | qd | qf | qg | qr | qs | ||||||||||||||||||

| 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||

| 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe q ist nur dann ein rechtsausläufiger Buchstabe, wenn dieser mit einem Querstrich versehen wird. Insgesamt kommt diese Buchstabenfolge in deutschen Wörtern nur sehr selten vor (0,14(0,23 Prozent), z. B. bequem, quatschen, quietschen, quitt, quer. Um Kindern vorn Beginn an zu vermitteln, dass der Buchstaben q nur in Verbindung mit u vorkommt kann es sinnvoll sein, diese Buchstabenfolge als eine Verbindung zu vermitteln. Notwendig ist dies jedoch nicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| r | ra | re | ri | ro | ru | rä | rö | rü | rb | rc | rd | rf | rg | rn | rq | rr | rs | rt | ||||||||||||

| 3,3 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||

| 3,3 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||||||||||

| Der Kleinbuchstabe r ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden.

Dies gilt für die Buchstabenfolgen re (1,2/1,5 Prozent), ri, 0,6/0,5 Prozent), ru (0,4 Prozent) und rn (0,9/0,6 Prozent). Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor, so dass sich hier Bewegungsübungen nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| s | sa | se | si | so | su | sä | sö | sü | sb | sc | sd | sf | sg | sh | sj | sk | sl | sm | sn | sp | sq | sr | ss | st | sv | sw | sx | sy | sz | |

| 7,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 1,7 | |||||||||||||||||||||

| 6,9 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0, | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe s ist linksausläufig. Eine bewegungsökonomisch sinnvolle Verbindung zu einem Folgebuchstaben ist nicht möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| t | ta | te | ti | to | tä | tö | tb | tc | td | tf | tg | tq | tr | ts | tt | tz | ||||||||||||||

| 0,4 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||

| 0,6 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | ||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe t ist rechsausläufig. Er endet an der Mittellinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der an der Mittellinie beginnt, ist im Prinzip möglich.

Die Verbindung te (2 Prozent) bringt nur dann einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn der Querstrich im Buchstaben t niedriger angesetzt wird. Das verändert allerdings das Aussehen, was gerade im Anfangsunterricht nicht von Vorteil ist. Die Buchstabenfolgen tt (0,6 Prozent) und tz (0,5 Prozent) kennzeichnen einen kurz gesprochenen Vokal. Daher spielen diese Buchstabenfolgen im Anfangsunterricht keine Rolle. Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit t als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| u | ua | ue | uo | uä | uö | ub | uc | ud | uf | ug | ul | um | un | uq | ur | us | ut | |||||||||||||

| 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||||||||

| 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe u endet mit einem sekrechten Strich an der Grundlinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen oder einem Buchstaben, der an der Mittellinie beginnt, wäre sinnvoll. Diese Kombination kommt jedoch in deutschen Wörtern nur selten vor (ue = 0,2, um = 0,4, un = 0,5 Prozent und ur = 0,3).

Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit u als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| v | va | ve | vo | vä | vö | vb | vc | vd | vf | vg | vq | vs | ||||||||||||||||||

| 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||

| 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe v ist rechsausläufig. Er endet an der Mittellinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der ebenfalls an der Mittelinie beginnt wäre sinnvoll. Diese Kombination ve kommt jedoch in deutschen Wörtern fast ausschließlich in Wörtern mit der Vorsilbe ver- vor (einzige Ausnahme ist das Grundwort Frevel).

Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit v als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| w | wa | we | wi | wo | wä | wö | wb | wc | wd | wf | wg | wq | ws | |||||||||||||||||

| 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||

| 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe w ist rechsausläufig. Er endet an der Mittellinie. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der ebenfalls an der Mittellinie beginnt, wäre sinnvoll. Die Verbindung der Buchstabenfolge we bringt keinen Geschwindigkeitsvorteil, sondern führt häufig im Anfangsunterricht zu einer Veränderung des Buchstabens e. Lediglich die selten vorkommende Buchstabenfolge wi kann bewegungsökonomisch sinnvoll verbunden werden.

Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit w als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| x | xa | xe | xo | xä | xö | xb | xc | xd | xf | xg | xq | xs | ||||||||||||||||||

| 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe x ist ein rechtausläufiger Buchstabe, der an der Mittellinie endet. Eine Verbindung zu einem rechtsanläufigen Buchstaben, der ebenfalls an der Mittellinie beginnt, wäre möglich. Diese Verbindung kommt in deutschen Wörtern nur extrem selten vor , z. B. in Hexe, kraxeln, Nixe.

Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit x als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen.. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| y | ya | ye | yi | yo | yu | yä | yö | yü | yb | yc | yd | yf | yg | yh | yj | yk | yl | ym | yn | yp | yq | yr | ys | yt | yv | yw | yx | yy | yz | |

| 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe y kommt in deutschen Wörtern nicht vor. | ||||||||||||||||||||||||||||||

| z | za | ze | zo | zä | zö | zb | zc | zd | zf | zg | zq | zs | ||||||||||||||||||

| 0,8 | 0,1 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||

| 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||

| Der Kleinbuchstabe z ist ein rechtsausläufiger Buchstabe. Dieser kann mit einem rechtsanläufigen oder senkrecht an der Mittellinie beginnenden Buchstaben sinnvoll verbunden werden. Dies gilt nur für die Buchstabenfolgen ze (0,8 Prozent). Alle anderen Verbindungen kommen nur sehr selten vor

Daraus folgt, dass sich Schreibbewegungsübungen von Buchstabenverbindungen mit z als Erstglied im Anfangsunterricht nicht lohnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||

Vergleich der Grundwörter mit schulischen Grundwortschätzen

Betrachtet man die Summe der möglichen Buchstabenverbindung eines Wortschatzes, so können etwa ein Drittel bewegungsökonomisch sinnvoll verbunden werden (Gesamtwortschatz der Grundwörter = 33,18 Prozent, Grundwortschätze für Schulen = 34,28 Prozent).

Für die Analyse wurde neben den deutschen Wörtern aus dem Wortschatz der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache (Augst) auch verschiedene in der Schule verwendete Grundwortschätze (Bayern, Hamburg, Hessen) und der Modellwortschatz (RSW) ausgewertet.

| Wortschatz deutsche Grundwörter (Augst) | Wortschatz schulische Grundwörtschätze | ||||||||

| Buchstabenverbindungen sind ... | |||||||||

| gesamt | sinnvoll | möglich | unsinnig | gesamt | sinnvoll | möglich | unsinnig | ||

| Summe | 100 % | 33,18 % | 23,06 % | 43,76 % | 100 % | 34,28 % | 22,20 % | 43,52 % | |

Die folgende Tabelle zeigt die Verbindungen vom ersten Buchstaben ausgehend. Am häufigsten können hier die Buchstaben e, r, l, a, h und i verbunden werden. Das gilt sowohl für die Analyse der Grundwörter der deutschen Gegenwartssprache (Augst) als auch für verschiedene Grundwortschätze (Bayern, Hessen, Hamburg, Modellwortschatz etc.)

Die bewegungsökonomisch sinnvollen Verbindungen sind allerdings nicht gleichmäßig verteilt. Einige Verbindungen kommen sehr häufig, andere nur sehr selten vor. Viele häufig vorkommenden Verbindungen werden mit dem Vokal e gebildet. Besonders häufig vorkommende Buchstabenverbindungen sind: en = 5,7 (Gesamtwortschatz /7,4 Grundwortschätze), er (3,4/3,1) ei (1,5/2,2); he (1,7/2,0), le (1,4/1,7), re (1,2/1,4,)

| Wortschatz deutsche Grundwörter (Augst) | Wortschatz schulische Grundwortschätze | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Buchst. | gesamt | sinnvoll | möglich | unsinnig | gesamt | sinnvoll | möglich | unsinnig | ||

| a | 6,15 | 2,82 | 1,29 | 2,03 | 6,68 | 2,93 | 1,31 | 2,44 | H | |

| b | 2,87 | 2,87 | 3,15 | 3,15 | ||||||

| c | 5,11 | 5,11 | 5,16 | 5,16 | ||||||

| d | 2,20 | 1,45 | 0,76 | 1,95 | 1,26 | 0,69 | H | |||

| e | 16,78 | 11,18 | 3,18 | 2,41 | 18,30 | 12,93 | 2,50 | 2,87 | ||

| f | 2,66 | 1,46 | 1,20 | 3,36 | 2,01 | 1,35 | ||||

| g | 2,68 | 2,68 | 2,87 | 2,87 | ||||||

| h | 5,86 | 2,20 | 2,43 | 1,23 | 6,55 | 2,44 | 2,70 | 1,41 | H | |

| i | 5,68 | 2,40 | 0,86 | 2,41 | 5,76 | 2,74 | 0,86 | 2,16 | H | |

| j | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | ||||||

| k | 3,24 | 2,31 | 0,93 | 2,29 | 1,50 | 0,79 | H | |||

| l | 5,97 | 3,07 | 0,74 | 2,17 | 5,22 | 2,55 | 0,58 | 2,10 | H | |

| m | 2,98 | 1,26 | 0,79 | 0,92 | 2,42 | 0,94 | 0,56 | 0,92 | H | |

| n | 4,47 | 1,09 | 0,89 | 2,49 | 4,52 | 0,98 | 0,98 | 2,55 | H | |

| o | 2,36 | 2,36 | 2,75 | 2,75 | ||||||

| p | 3,20 | 3,20 | 1,88 | 1,88 | ||||||

| q | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,21 | ||||||

| r | 7,10 | 3,24 | 0,27 | 3,59 | 6,19 | 3,08 | 0,36 | 2,74 | ||

| s | 7,18 | 7,18 | 7,04 | 7,04 | ||||||

| t | 5,30 | 0,28 | 3,09 | 1,92 | 5,12 | 0,30 | 2,95 | 1,86 | H | |

| u | 3,89 | 1,44 | 0,60 | 1,86 | 4,24 | 1,58 | 0,64 | 2,01 | H | |

| v | 0,57 | 0,43 | 0,14 | 0,41 | 0,21 | 0,19 | ||||

| w | 1,77 | 1,03 | 0,74 | 2,27 | 1,24 | 1,03 | ||||

| x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||

| y | 0,00 | 0,00 | ||||||||

| z | 1,39 | 1,14 | 0,03 | 0,21 | 1,13 | 0,86 | 0,09 | 0,19 | ||

| ß | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | ||||||

Der Vergleich der Wortschätze zeigt eine große Übereinstimmung in der Häufigkeit der verschiedenen Buchstabenverbindungen. Die größten Unterschiede zwischen den Wortschätzen zeigen sich beim Buchstaben e. Hier kommt vor allem die Verbindung en in den schulischen Grundwortschätzen deutliche häufiger (+1,5 Prozent) vor. Auch der Unterschied beim Buchstaben l ist zum größten Teil auf die Verbendung eln zurückzuführen.

Anmerkung zur Grundschrift (Grundschulverband): Die Grundschrift des Grundschulverbandes gibt einige Buchstaben mit einem Bogen nach rechts vor. Dies betrifft die folgenden Buchstaben:

Diese Buchstaben sind in der obigen Tabelle (letzte Spalte) mit H (= Haken) gekennzeichnet. Damit weicht diese Schrift optisch von den gebräuchlichen Druckschriften als Leseschrift ab. Bei vielen Kindern führt dieser Haken in dem Moment, wo sie eigene Buchstabenverbindungen entwickeln, zu unnötigen Irritationen. Dieser Haken suggeriert, dass dieser Buchstabe mit dem Folgebuchstaben leicht verbunden werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Bei 37/38 Prozent der Buchstabenfolgen treffen diese Buchstaben auf einen Folgebuchstaben, der nicht verbunden werden kann. So ergeben sich beispielsweise beim Buchstaben a gegenläufige Folgebuchstaben, zum Beispiel bei ac (ach), ad (laden), af (Tafel), ag (Tag), as (Rasen). Bei weiteren 28/27 Prozent ist eine Verbindung zwar möglich, aber eher langsamer als das unverbundene Schreiben. Beispiele für den Buchstaben a sind ah (Jahr), al (Hals) und at (raten). Bei etwas mehr als einem Drittel (35/35 Prozent) führt der auslaufende Bogen zu einer sinnvollen Verbindung zum Folgebuchstaben und damit zu einem Geschwindigkeitsvorteil. Fazit: Der auslaufende Haken bei einigen Buchstaben in der Grundschrift ist überflüssig und verunsichert viele Kinder. Einen wissenschaftlichen Beleg für die Sinnhaftigkeit und Vorteil dieses Hakens gibt es nicht. Genauso wenig ist die Sinnhaftigkeit des Unterstrichs beim Buchstaben f wissenschaftlich belegt.

Zusammenfassung: Die meisten theoretisch möglichen Buchstabenverbindungen kommen in deutschen Wörtern nicht oder nur sehr selten vor. Rund 44 Prozent der Buchstabenfolgen können nur auf Kosten der Formklarheit miteinander verbunden werden. Weitere 22 bzw. 23 Prozent der Verbindungen ergeben keinen bewegungsökonomischen Vorteil. Hier ist in der Regel der Luftsprung schneller als der Strich. Es bleiben demnach nur rund ein Drittel der Buchstabenfolgen, die sinnvoll miteinander verbunden werden können. Damit die Kinder das Ziel des Schreibunterrichts (flüssige lesbare Handschrift) erreichen, sind aufwändige Schreibübungen mit Buchstabenverbindungen überflüssig. Als sinnvoll erweist sich eine Druckschrift, die später von den Kinder mit individuellen Buchstabenverbindungen weiterentwickelt werden.

Inhaltlich sinnvolle Buchstabenverbindungen.

Für den Unterricht sind neben den bewegungsökonomisch sinnvollen vor allem inhaltlich sinnvolle Verbindungen wichtig. Dies gilt besonders für die Hinweise auf Buchstabenverbindungen, die Lehrer(innen) im Unterricht den Kindern geben.

Die Konzepte mit einer Druckschrift als Ausgangsschrift (Grundschrift, Primarschrift) gehen davon aus, dass Schülerinnen und Schüler aus der Druckschrift eine individuell geprägte flüssige und lesbare Schrift entwickeln. Um die Kinder dazu anzuregen, Buchstaben miteinander zu verbinden, sollten zunächst solche Verbindungen angeregt werden, die nicht nur bewegungsökonomisch, sondern auch inhaltlich sinnvoll sind. Dabei spielt zunächst die tatsächlich vorkommende Häufigkeit einer Buchstabenverbindung nur eine untergeordnete Rolle. Hier einige Beispiele:

Belege/Quellen

Buchstaben: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Übersichten: Anlautbilder, Laut-Buchstaben, Lautgebärden, Blindenschrift, Finger-, Morse-, Winker-, Flaggen-, Buchstabieralphabet, Diagramme