NoSoSt Entwicklung: Unterschied zwischen den Versionen

NoSo (Diskussion | Beiträge) |

NoSo (Diskussion | Beiträge) |

||

| Zeile 18: | Zeile 18: | ||

Wenn jemand bei einem Streit für eine Seite Partei ergreift (dieser Seite zufällt), spendet er ''Beifall'' und tut dieser Seite damit einen ''Gefallen''. Dieser ''Vorfall'' ist für die andere Seite ein richtiger ''Unfall''. Es ''fällt'' allen ''auf'', dass dieses Verhalten kein ''Zufall'' sein kann. | Wenn jemand bei einem Streit für eine Seite Partei ergreift (dieser Seite zufällt), spendet er ''Beifall'' und tut dieser Seite damit einen ''Gefallen''. Dieser ''Vorfall'' ist für die andere Seite ein richtiger ''Unfall''. Es ''fällt'' allen ''auf'', dass dieses Verhalten kein ''Zufall'' sein kann. | ||

|- | |- | ||

| style="width: 10%; vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Alt.jpg | 120px | link=Herr Alt|Herr Alt]] | | rowspan="2" style="width: 10%; vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Alt.jpg | 120px | link=Herr Alt|Herr Alt]] | ||

|Lieber Graf Ortho, das haben Sie wirklich nett gesagt. Ihre Beispielwörter zeigen sehr schön, die große Bandbreite an Bedeutungen, den das Verb fallen einnehmen kann. | |Lieber Graf Ortho, das haben Sie wirklich nett gesagt. Ihre Beispielwörter zeigen sehr schön, die große Bandbreite an Bedeutungen, den das Verb fallen einnehmen kann. | ||

|- | |- | ||

|Schon die alten Germanen kannten das Verb ''fallen''. Bereits im Mittelalter wurde das Verb in sehr vielen Bedeutungen verwendet. Es konnte ''stürzen (einstürzen, herabstürzen), zu Fall kommen, sinken,'' aber auch ''zuteil werden, umfallen'' oder ''verfallen'' bedeuten. | |Schon die alten Germanen kannten das Verb ''fallen''. Bereits im Mittelalter wurde das Verb in sehr vielen Bedeutungen verwendet. Es konnte ''stürzen (einstürzen, herabstürzen), zu Fall kommen, sinken,'' aber auch ''zuteil werden, umfallen'' oder ''verfallen'' bedeuten. | ||

|- | |- | ||

| Zeile 40: | Zeile 39: | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Wort.jpg | 120px | link=Herr Wort|Herr Wort]] | | style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Wort.jpg | 120px | link=Herr Wort|Herr Wort]] | ||

|Da kenn ich auch einige: ''auffallen, ausfallen, durchfallen, einfallen, gefallen, hinfallen, überfallen, umfallen ..''. Und natürlich auch noch die dazu passenden Nomen: | |Da kenn ich auch einige Wörter: ''auffallen, ausfallen, durchfallen, einfallen, gefallen, hinfallen, überfallen, umfallen ..''. Und natürlich auch noch die dazu passenden Nomen: | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Kurz.jpg | 120px | link=Frau Kurz|Frau Kurz]] | | style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Kurz.jpg | 120px | link=Frau Kurz|Frau Kurz]] | ||

|Hallo!!! Könnt ihr beiden endlich zur Frage von Fatima kommen? | |Hallo!!! Könnt ihr beiden endlich zur Frage von Fatima kommen? | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Wort.jpg | 120px | link=Herr Wort|Herr Wort]] | | rowspan="2" style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Wort.jpg | 120px | link=Herr Wort|Herr Wort]] | ||

|Schade! Es gibt noch so viel zum Verb ''fallen'' zu erzählen, wie zum Beispiel die hiervon abgeleiteten Nomen: ''Ausfall, Durchfall, Einfall'' ... | |Schade! Es gibt noch so viel zum Verb ''fallen'' zu erzählen, wie zum Beispiel die hiervon abgeleiteten Nomen: ''Ausfall, Durchfall, Einfall'' ... | ||

|- | |- | ||

| | |Also gut: Kommen wir zur Frage von Fatima: ''Was haben die Nomen <u>Zufall</u> und <u>Gefallen</u> mit dem Verb <u>fallen</u> zu tun?'' Dieses Wort ist ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Bedeutung, die in einem Wort stecken kann. | ||

|- | |- | ||

| | | colspan="2" |Eine vollständige Lister aller Vorsilben findest du auf der Seite [[Info - fallen|Infoseite zum Grundwort fallen]]. | ||

| | |||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Alt.jpg | 120px | link=Herr Alt|Herr Alt]] | | style="vertical-align:top" |[[file:Bi-GO-Alt.jpg | 120px | link=Herr Alt|Herr Alt]] | ||

| Zeile 70: | Zeile 67: | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top;text-align:right" |'''Vergangenheits-form''' (Perfekt) | | style="vertical-align:top;text-align:right" |'''Vergangenheits-form''' (Perfekt) | ||

| | |Wenn du sagst: ''„Der Apfel ist (herunter)gefallen.“'' dann ist ''gefallen'' die Vergangenheitsform des Verbs ''fallen''. | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top;text-align:right" |'''Adjektiv gefallen''' | | style="vertical-align:top;text-align:right" |'''Adjektiv gefallen''' | ||

|Aus der Vergangenheitsform hat sich auch das Adjektiv gefallen (sein) entwickelt. ''Es wurde am Kriegerdenkmal an die gefallenen Soldaten im gedacht.'' Dieses Adjektiv kann nicht gesteigert werden. | |Aus der Vergangenheitsform hat sich auch das Adjektiv ''gefallen (sein)'' entwickelt. ''Es wurde am Kriegerdenkmal an die gefallenen Soldaten im gedacht.'' Dieses Adjektiv kann nicht gesteigert werden. | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top;text-align:right" |'''der/die Gefallene''' | | style="vertical-align:top;text-align:right" |'''der/die Gefallene''' | ||

| Zeile 79: | Zeile 76: | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top;text-align:right" |'''Verb gefallen''' | | style="vertical-align:top;text-align:right" |'''Verb gefallen''' | ||

|Später wurde die Vergangenheitsform ''gefallen'' auch in übertragenem Sinn als eigenständiges Verb gebraucht. Aus der Bedeutung zusagen wurde gefallen: ''Das Kleid, die Geschichte, dein Lachen usw. <u>gefällt</u> mir.'' | |Später wurde die Vergangenheitsform ''gefallen'' auch in übertragenem Sinn als eigenständiges Verb gebraucht. Aus der Bedeutung ''zusagen'' wurde ''gefallen'': ''Das Kleid, die Geschichte, dein Lachen usw. <u>gefällt</u> mir.'' | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top;text-align:right" |'''der Gefallen, | | style="vertical-align:top;text-align:right" |'''der Gefallen, | ||

die Gefallen''' | die Gefallen''' | ||

|Aus dem Verb ist das Nomen der Gefallen geworden. Wenn dir jemanden einen ''Gefallen'' tut, dann gibt er dir etwas ganz uneigennützig etwas. Der Gefallen ist das, was dir zufällt, ohne dass du hierfür etwas zu tun brauchtest. Beispiele: ''Du kannst mir einen Gefallen tun und mir in der Küche helfen.'' | |Aus dem Verb ist das Nomen ''der Gefallen'' geworden. Wenn dir jemanden einen ''Gefallen'' tut, dann gibt er dir etwas ganz uneigennützig etwas. ''Der Gefallen'' ist das, was dir ''zufällt'', ohne dass du hierfür etwas zu tun brauchtest. Beispiele: ''Du kannst mir einen Gefallen tun und mir in der Küche helfen.'' | ||

|- | |- | ||

| style="vertical-align:top;text-align:right" |'''das Gefallen,''' | | style="vertical-align:top;text-align:right" |'''das Gefallen,''' | ||

kein Plural | kein Plural | ||

|Dieses uneigennützige Handeln ist etwas Positives. Und diese positive Haltung einer Person oder Sache gegenüber führt dazu, dass man selbst ''Gefallen an etwas'' (oder jemandem) ''findet''. Beispiele: ''Ich gefalle mir in dem roten Kleid am besten. Sie hat Gefallen an dem rothaarigen Jungen aus der Sportgruppe gefunden. Die meisten Kinder finden großes Gefallen an seinem Unterricht.'' | |Dieses uneigennützige Handeln ist etwas Positives. Und diese positive Haltung einer Person oder Sache gegenüber führt dazu, dass man selbst ''Gefallen an etwas'' (oder jemandem) ''findet''. Beispiele: ''Ich gefalle mir in dem roten Kleid am besten. Sie hat Gefallen an dem rothaarigen Jungen aus der Sportgruppe gefunden. Die meisten Kinder finden großes Gefallen an seinem Unterricht.'' | ||

|- | |||

|Graf Ortho | |||

|Liebe Fatima, schön, dass du diese Frage gestellt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass die Wortbildungen vom Verb fallen so vielfältig sind und ein einzelnes Wort so viele Bedeutungen annehmen kann. Klar, dass bei deiner Frage meine beiden Teamkollegen so ins schwärmen gekommen sind. | |||

|- | |- | ||

| | | | ||

| | |Auf der Seite [[Info - fallen|Infoseite zum Grundwort fallen]] findest du eine Zusammenstellung der Bedeutungen, verschiedene Wörterlisten, Redensarten und viele weitere Informationen zum Verb ''fallen''. | ||

|- | |- | ||

|xxxxxxxxx | |xxxxxxxxx | ||

| Zeile 182: | Zeile 182: | ||

Du kannst dir auch einige [https://cloude.collishop.de/mws/index.php?n=452 Fremdsprachen] anhören. | Du kannst dir auch einige [https://cloude.collishop.de/mws/index.php?n=452 Fremdsprachen] anhören. | ||

=== | ===Wortherkunft=== | ||

{| style="width: 100%; vertical-align:top;font-size: 1.2em" | {| style="width: 100%; vertical-align:top;font-size: 1.2em" | ||

|- style="vertical-align:top;" | |||

|-style="vertical-align:top;" | |||

|fallen: mhd. ''vallen,'' ahd. ''fallan;'' | |fallen: mhd. ''vallen,'' ahd. ''fallan;'' | ||

Gefallen (Freundschaftsbeweis): mittelhochdeutsch geval; Gefallen (Wohlgefallen): mittelhochdeutsch gevallen, substantivierter Infinitiv; gefallen (1. sich/jemandem gefallen) mittelhochdeutsch gevallen, althochdeutsch gifallan, eigentlich = zufallen, zuteilwerden; gefallen (2. im Krieg gefallen) https://www.dwds.de/wb/fallen#d-1-3-1; gefallen (3. Partizip zu fallen) | Gefallen (Freundschaftsbeweis): mittelhochdeutsch geval; Gefallen (Wohlgefallen): mittelhochdeutsch gevallen, substantivierter Infinitiv; gefallen (1. sich/jemandem gefallen) mittelhochdeutsch gevallen, althochdeutsch gifallan, eigentlich = zufallen, zuteilwerden; gefallen (2. im Krieg gefallen) https://www.dwds.de/wb/fallen#d-1-3-1; gefallen (3. Partizip zu fallen) | ||

| Zeile 260: | Zeile 251: | ||

=== Herkunft, Entwicklung === | === Herkunft, Entwicklung === | ||

'''auffallen:''' ''Ettlichs <u>fiel</u> vnter die doꝛnen/ vnd die dornen wuchſen <u>auff</u>'' ... (1522) ([https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/luther_septembertestament_1522?p=34 Quelle]); ''sunder <u>fielen auff</u> ire knye umb gnad bittend'' (1557) ([http://www.zeno.org/Literatur/M/Wickram,+Georg/Romane/Der+Goldtfaden/61.+Wie+Walter+wider+ledig+worden Quelle]); Bedeutungswandel: ... ''auch die Haare ließ er stutzen, damit der Unterschied nicht auffiele''. (i.S.v. ins Auge fallen - 1558) ([http://www.zeno.org/Literatur/M/Navarra,+Margarete+von/Erz%C3%A4hlungen/Der+Heptameron/Zweiter+Tag/14.+Erz%C3%A4hlung%3A+%5BSchlauheit+eines+Verliebten%5D Quelle]); ''Der Sieg aber fiel auff die Mechelburgische Seyte'' (i.S.v. auftreffen - 1639) ([https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/micraelius_pommernland03_1639?p=88 Quelle]); ''Eine perpendicular-Linee zu machen die Gerade auffs Ende auffalle''. (i.S.v. auftreffen - 1662) ([https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/pascha_kriegsbaukunst_1662?p=23 Quelle]); | '''auffallen:''' ''Ettlichs <u>fiel</u> vnter die doꝛnen/ vnd die dornen wuchſen <u>auff</u>'' ... (1522) ([https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/luther_septembertestament_1522?p=34 Quelle]); ''sunder <u>fielen auff</u> ire knye umb gnad bittend'' (1557) ([http://www.zeno.org/Literatur/M/Wickram,+Georg/Romane/Der+Goldtfaden/61.+Wie+Walter+wider+ledig+worden Quelle]); Bedeutungswandel: ... ''auch die Haare ließ er stutzen, damit der Unterschied nicht auffiele''. (i.S.v. ins Auge fallen - 1558) ([http://www.zeno.org/Literatur/M/Navarra,+Margarete+von/Erz%C3%A4hlungen/Der+Heptameron/Zweiter+Tag/14.+Erz%C3%A4hlung%3A+%5BSchlauheit+eines+Verliebten%5D Quelle]); ''Der Sieg aber fiel auff die Mechelburgische Seyte'' (i.S.v. auftreffen - 1639) ([https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/micraelius_pommernland03_1639?p=88 Quelle]); ''Eine perpendicular-Linee zu machen die Gerade auffs Ende auffalle''. (i.S.v. auftreffen - 1662) ([https://www.deutschestextarchiv.de/book/view/pascha_kriegsbaukunst_1662?p=23 Quelle]); | ||

=== Bedeutungen === | |||

*'''Räumlich, nach unten gerichtet.''' ''Das Glas fällt vom Tisch. Das Kind ist hingefallen. Der Baum ist im Sturm umgefallen. Mein Schlüssel ist vom Balkon heruntergefallen''. | |||

* '''Verlust, Untergang:''' ''Der Soldat ist im Krieg gefallen. Die alte Burg verfällt langsam. Er fiel erschöpft ins Gras. Er ist in alte Gewohnheiten hineingefallen.'' | |||

* '''Rückgang, Abnahme:''' ''Die Preise fallen. Die Aktienkurse sind deutlich gefallen. Die Mannschaft ist in der Tabelle zurückgefallen.'' | |||

* '''Einfallen, Auftreten:''' ''Die Entscheidung fällt morgen. Das Urteil ist gefallen. Es fiel mir sofort auf, dass er nervös war. Der Unterricht fällt morgen aus.'' | |||

===Wörterlisten=== | ===Wörterlisten=== | ||

| Zeile 277: | Zeile 275: | ||

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum [https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Deutsch Online Wörterbuch Wiktionary]. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem [https://www.dwds.de/wb/ Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache] (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora. | Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum [https://de.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Deutsch Online Wörterbuch Wiktionary]. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem [https://www.dwds.de/wb/ Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache] (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora. | ||

== Redewendungen, Mehrwortausdrücke == | |||

fehlt noch | fehlt noch | ||

== Fremdsprachen == | |||

fehlt noch | fehlt noch | ||

Version vom 25. September 2025, 00:22 Uhr

=

fallen

| Bei den Wörtern Zufall und jemandem einen Gefallen tun, da fällt doch gar keiner. Was haben diese Wörter mit dem Verb fallen zu tun? |

| Fatima, Klasse 5, Offenbach |

Diskussion

|

Das Wort fallen wurde schon früh in der Bedeutung runterfallen und zufallen gebraucht.

Wenn jemand bei einem Streit für eine Seite Partei ergreift (dieser Seite zufällt), spendet er Beifall und tut dieser Seite damit einen Gefallen. Dieser Vorfall ist für die andere Seite ein richtiger Unfall. Es fällt allen auf, dass dieses Verhalten kein Zufall sein kann. |

|

Lieber Graf Ortho, das haben Sie wirklich nett gesagt. Ihre Beispielwörter zeigen sehr schön, die große Bandbreite an Bedeutungen, den das Verb fallen einnehmen kann. |

| Schon die alten Germanen kannten das Verb fallen. Bereits im Mittelalter wurde das Verb in sehr vielen Bedeutungen verwendet. Es konnte stürzen (einstürzen, herabstürzen), zu Fall kommen, sinken, aber auch zuteil werden, umfallen oder verfallen bedeuten. | |

| Schon früh wurde das Verb zusammen mit Funktionswörtern (Partikel) und Vorsilben (Präfixe) verwendet. | |

| Hier ein Beispiel: | |

| „Die Kastanien fallen auf den Boden und öffnen sich.“ Aus auf etwas fallen wurde auffallen im Sinne von sich öffnen und daraus wurde auffallen im Sinne von ins Auge springen (die Augen öffnen), hervorstechen. Schließlich wurde von dem Verb das Adjektiv auffällig abgeleitet. | |

| „Mir fiel sofort auf, dass er sehr nervös war.“ „Es war auffallend, wie schnell er wieder ruhig wurde.“ „Er war interessant und auffällig gekleidet.“ | |

| So entwickelten sich mit der Zeit aus dem Verb fallen eine Vielzahl neuer Wörter. | |

|

Da kenn ich auch einige Wörter: auffallen, ausfallen, durchfallen, einfallen, gefallen, hinfallen, überfallen, umfallen ... Und natürlich auch noch die dazu passenden Nomen: |

|

Hallo!!! Könnt ihr beiden endlich zur Frage von Fatima kommen? |

|

Schade! Es gibt noch so viel zum Verb fallen zu erzählen, wie zum Beispiel die hiervon abgeleiteten Nomen: Ausfall, Durchfall, Einfall ... |

| Also gut: Kommen wir zur Frage von Fatima: Was haben die Nomen Zufall und Gefallen mit dem Verb fallen zu tun? Dieses Wort ist ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Bedeutung, die in einem Wort stecken kann. | |

| Eine vollständige Lister aller Vorsilben findest du auf der Seite Infoseite zum Grundwort fallen. | |

|

Im Mittelalter konnte das Verb zuovallen sowohl hinzukommen (das, was einem zufällt), zuteilwerden und auch sich ereignen. |

|

Einiges ist bis heute erhalten geblieben, z. B. die Bedeutung sich ereignen: „Die Tür fiel von einem Windstoß plötzlich zu.“ Oder zuteilwerden: „Im neuen Stundenplan sind mir wieder die Vertretungsstunden in der Klasse 2 zugefallen.“ |

| Zufall | Bei dem zugehörigen Nomen Zufall hat sich später die Bedeutung eingeengt auf etwas, das unerwartete eintritt oder geschieht. „Das war ein glücklicher Zufall, dass wir uns im Urlaub getroffen haben.“ „Ich habe nur durch Zufall erfahren, dass die Unterrichtsstunde morgen ausfällt.“ |

| zufällig | Auch das Adjektiv zufällig (früher zuovellic) hat sich an diese Bedeutung angepasst. „Unser zufälliges Treffen im Urlaub hat mir richtig gut gefallen.“ „Diese neue Entdeckung konnte er nicht zufällig gemacht haben.“ |

|

Das Verb gefallen gab es auch schon im Mittelalter. Damals hieß es noch gifallan. Es hatte damals die Bedeutung zufallen, zusagen oder zuteilwerden oder auch zutreffen. Später wurde aus zuteilwerden die Bedeutung: das, was einem zufällt (ohne etwas hierfür getan zu haben). |

| Vergangenheits-form (Perfekt) | Wenn du sagst: „Der Apfel ist (herunter)gefallen.“ dann ist gefallen die Vergangenheitsform des Verbs fallen. |

| Adjektiv gefallen | Aus der Vergangenheitsform hat sich auch das Adjektiv gefallen (sein) entwickelt. Es wurde am Kriegerdenkmal an die gefallenen Soldaten im gedacht. Dieses Adjektiv kann nicht gesteigert werden. |

| der/die Gefallene | Aus dem gefallenen Soldaten wurde das Nomen der Gefallene (Einzahl, Singular), die Gefallenen (Mehrzahl, Plural) und mit unbestimmtem Artikel ein Gefallener. Die Weiblichkeitsform hierzu ist die/eine/zwei Gefallene. |

| Verb gefallen | Später wurde die Vergangenheitsform gefallen auch in übertragenem Sinn als eigenständiges Verb gebraucht. Aus der Bedeutung zusagen wurde gefallen: Das Kleid, die Geschichte, dein Lachen usw. gefällt mir. |

| der Gefallen,

die Gefallen |

Aus dem Verb ist das Nomen der Gefallen geworden. Wenn dir jemanden einen Gefallen tut, dann gibt er dir etwas ganz uneigennützig etwas. Der Gefallen ist das, was dir zufällt, ohne dass du hierfür etwas zu tun brauchtest. Beispiele: Du kannst mir einen Gefallen tun und mir in der Küche helfen. |

| das Gefallen,

kein Plural |

Dieses uneigennützige Handeln ist etwas Positives. Und diese positive Haltung einer Person oder Sache gegenüber führt dazu, dass man selbst Gefallen an etwas (oder jemandem) findet. Beispiele: Ich gefalle mir in dem roten Kleid am besten. Sie hat Gefallen an dem rothaarigen Jungen aus der Sportgruppe gefunden. Die meisten Kinder finden großes Gefallen an seinem Unterricht. |

| Graf Ortho | Liebe Fatima, schön, dass du diese Frage gestellt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass die Wortbildungen vom Verb fallen so vielfältig sind und ein einzelnes Wort so viele Bedeutungen annehmen kann. Klar, dass bei deiner Frage meine beiden Teamkollegen so ins schwärmen gekommen sind. |

| Auf der Seite Infoseite zum Grundwort fallen findest du eine Zusammenstellung der Bedeutungen, verschiedene Wörterlisten, Redensarten und viele weitere Informationen zum Verb fallen. | |

| xxxxxxxxx | |

| Wort

entfernen? |

|

| Herr Wort | Hinzu kommt, dass dieses Verb schon sehr früh mit einsilbigen Wörtern (Partikel) verwendet wurde. Man sagte zum Beispiel: etwas fällt ab, fällt aus, mir fällt etwas ein. Später entwickelten sich hieraus zusammengesetzte Wörter (Partikel + fallen), z. B. abfallen, ausfallen, einfallen, überfallen und auch Wörter mit Vorsilben (Präfix + fallen), z. B. befallen, gefallen, verfallen, zufallen. Hieraus konnten dann verschiedene Nomen, z. B. Beifall, Unfall, Zufall usw. gebildet werden |

| Beispiele: | |

| Herr Alt | auffallen (Präfix + fallen) – fällt auf (fallen + Partikel)

„Die Kastanien fallen auf den Boden und öffnen sich.“ Aus auf etwas fallen wurde auffallen im Sinne von sich öffnen und daraus wurde auffallen im Sinne von ins Auge springen (die Augen öffnen), hervorstechen. Schließlich wurde von dem Verb das Adjektiv auffällig abgeleitet. „Mir fiel sofort auf, dass er sehr nervös war.“ „Es war auffallend, wie schnell er wieder ruhig wurde.“ „Er war interessant und auffällig gekleidet.“ ausfallen Aus etwas fälllt (her)aus wird ausfallen im Sinne von herausfallen, dann militärisch und „Er fiel aus dem Fenster.“ „Ihm sind schon früh die Zähne ausgefallen.“ „Die Soldaten werden morgen früh aus der Festung ausfallen.“ |

| Frau Kurz | Hallo!!! Könnt ihr beiden endlich zur Frage von xxx kommen? |

| Herr Alt | Schade! Es gibt noch so viel zum Verb fallen zu erzählen, wie zum Beispiel ... |

| Herr Al/Wortt | ... Ist ja schon gut. Halten wir kurz fest: Das Verb fallen hatte früher viele verschiedene Bedeutungen. Hieraus entwickelten sich viele Wörter mit Vorsilben und hieraus sehr sehr viele Nomen. |

| ist gefallen (Adjektiv)

der/die Gefallene (Nomen) |

Gefallen: Die Vergangenheitsform des Verbs fallen ist gefallen: ich falle auf den Boden; ich bin auf den Boden gefallen. Dieses Wort hat im militärischen Bereich die Bedeutung im Krieg gefallen (im Krieg gestorben) angenommen. Hieraus hat sich das Nomen der Gefallene - die Gefallene - die Gefallenen entwickelt. |

| der Gefallen, die Gefallen | Das Wort fallen hatte früher auch die Bedeutung zuteil werden, das was einem zufällt (ohne etwas hierfür getan zu haben). Diese Bedeutung hat das Verb mit der Vorsilbe (Präfix) ge- übernommen. Wenn dir jemanden einen Gefallen tut, dann gibt er dir etwas ganz uneigennützig etwas. Es ist so wie bei dem Apfel, der vom Baum direkt in deine Hände fällt. |

| das Gefallen

(kein Plural) |

Dieses uneigennützige Handeln ist etwas Positives. Und diese positive Haltung einer Person oder Sache gegenüber führt dazu, dass man selbst Gefallen an etwas (oder jemandem) findet. |

| Kurz: Die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Gefallen können auf verschiedene Bedeutungen der Verbs fallen zurückgeführt werden. | |

| Beifall: xxx | |

| weitere Beispiele mit der Nominalisierung Fall: Abfall, Unfall, Befall; medizinisch: Pflegefall ... | |

|

Hier folgt die Antwort von Frau Fremd |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

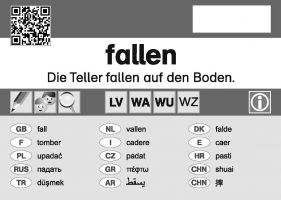

Das Wort fallen gehört zum Modellwortschatz.

Du kannst dir auch einige Fremdsprachen anhören.

Wortherkunft

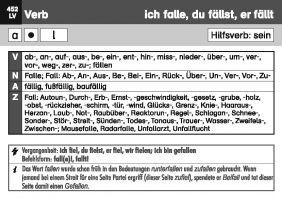

| fallen: mhd. vallen, ahd. fallan;

Gefallen (Freundschaftsbeweis): mittelhochdeutsch geval; Gefallen (Wohlgefallen): mittelhochdeutsch gevallen, substantivierter Infinitiv; gefallen (1. sich/jemandem gefallen) mittelhochdeutsch gevallen, althochdeutsch gifallan, eigentlich = zufallen, zuteilwerden; gefallen (2. im Krieg gefallen) https://www.dwds.de/wb/fallen#d-1-3-1; gefallen (3. Partizip zu fallen) (a) im Krieg gefallen); |

Beugung (Konjugation)

Das Wort fallen ist ein starkes Verb. Die Beugung des Wortes ist also nicht regelhaft. Gegenwart (Präsens):

| Gegenwart | Einzahl | Mehrzahl |

|---|---|---|

| 1. Person | ich falle | wir fallen |

| 2. Person | du fällst | ihr fallt |

| 3. Person | er/sie/es fällt | sie fallen |

| 1. Person | ich fiel | wir fielen |

|---|---|---|

| 2. Person | du fielst | ihr fielt |

| 3. Person | er/sie/es fiel | sie fielen |

Die Formen der Vergangenheit (Perfekt) und Zukunft (Futur) werden mit dem Hilfsverb sein gebildet.

- Vergangenheit: ich bin gefallen, du bist gefallen, er ist gefallen; wir sind gefallen, ihr seid gefallen, sie sind gefallen

- Zukunft: ich werde fallen, du wirst fallen, er wird fallen; wir werden fallen, ihr werdet fallen, sie werden fallen

| Weiterführende Informationen zum Grundwort fallen |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Weiterführende Informationen zum Wort fallen

Modellwortschatz

Das Wort fallen gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite). Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Herkunft, Entwicklung

auffallen: Ettlichs fiel vnter die doꝛnen/ vnd die dornen wuchſen auff ... (1522) (Quelle); sunder fielen auff ire knye umb gnad bittend (1557) (Quelle); Bedeutungswandel: ... auch die Haare ließ er stutzen, damit der Unterschied nicht auffiele. (i.S.v. ins Auge fallen - 1558) (Quelle); Der Sieg aber fiel auff die Mechelburgische Seyte (i.S.v. auftreffen - 1639) (Quelle); Eine perpendicular-Linee zu machen die Gerade auffs Ende auffalle. (i.S.v. auftreffen - 1662) (Quelle);

Bedeutungen

- Räumlich, nach unten gerichtet. Das Glas fällt vom Tisch. Das Kind ist hingefallen. Der Baum ist im Sturm umgefallen. Mein Schlüssel ist vom Balkon heruntergefallen.

- Verlust, Untergang: Der Soldat ist im Krieg gefallen. Die alte Burg verfällt langsam. Er fiel erschöpft ins Gras. Er ist in alte Gewohnheiten hineingefallen.

- Rückgang, Abnahme: Die Preise fallen. Die Aktienkurse sind deutlich gefallen. Die Mannschaft ist in der Tabelle zurückgefallen.

- Einfallen, Auftreten: Die Entscheidung fällt morgen. Das Urteil ist gefallen. Es fiel mir sofort auf, dass er nervös war. Der Unterricht fällt morgen aus.

Wörterlisten

| Partikel,

Präfixe |

Sortierung nach Bedeutungsgruppen, Beispielsätze sh. Liste ChatGPT |

| Nomenbildung | Erstglied, Letztglied, sh. DWDS, derewo gesamt |

| Fall, Falle, fällen, fällig | sh. Derewo gesamt |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Redewendungen, Mehrwortausdrücke

fehlt noch

Fremdsprachen

fehlt noch

Quellen, Belege

Beispiele aus der Diskussion: auffallen:

Quellen Wörter/Wortanalyse:

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz,

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS, educalingo, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info, Wikipedia

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

einwecken

Ich habe mit meiner Omi am Wochenende Pflaumen eingemacht. Meine Omi hat immer gesagt: „Die Pflaumen werden eingeweckt." Ich hab gefragt: „Warum sagst du einwecken? Die Pflaumen können doch nicht geweckt werden." Sie hat gesagt: „Das steht so auf den Gläsern." „Und warum steht da Weck?" Das wusste sie auch nicht.

| Warum sagen einige einwecken, wenn Obst eingekocht wird? Was hat das Wort mit dem Verb wecken zu tun? |

| Uschi, Wien, Klasse 2 |

Diskussion

|

Liebe Uschi, du hast ja am Wochenende mit deiner Omi Pflaumen eingeweckt. Du weißt ja jetzt wie das geht: Obst in ein Glas (Einweckglas), das Glas in einen Topf, aufkochen und dann das Glas schnell verschließen. |

| Das Verb einwecken bedeutet einkochen oder einmachen. Es ist ein Verfahren, um Lebensmittel haltbar zu machen. Nach der Erfindung und Verbreitung des Kühlschranks ist das Einwecken etwas aus der Mode gekommen. Deine Omi und du, liebe Uschi, gehören also zu den wenigen, die diese Kunst kennen und beherrschen. | |

| Nun zur Herkunft des Wortes einwecken: | |

| Das Wort hat nichts mit dem Verb wecken (im Sinne von jemanden aufwecken) zu tun. Es ist abgeleitet von dem Namen des deutschen Unternehmers Johann Carl Weck, der zwischen 1841 und 1914 in Süddeutschland gelebt hat. Er hatte das Verfahren des Einkochens bei dem Chemiker Rudolf Rempel (*1859 - +1893) kennengelernt. Nach dessen Tod übernahm Johann Carl Weck diese Technik und stellte Gläser, Kochtöpfe und weitere Dinge her, die das Einkochen erleichtern. Auf allen Einkochgläsern war der Name Weck zu lesen. Über seine Firma verbreitete sich diese Technik des Einkochens im gesamten deutschsprachigen Raum. Rund vierzig Jahre später wurde das Verb einwecken offiziell in das Duden Wörterbuch aufgenommen. | |

| Interessantes: | Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen. Auf der Internetseite Gemüse-Ackerdemie findest du hierzu interessante Informationen und Anleitungen. |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort einwecken gehört nicht zum Modellwortschatz.

Wörterliste

| einwecken | Einweckglas, Einweckgummi, Einweckring, Einwecktopf, Einweckzeit |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Dort findest du auch weitere Informationen zum Wort (Wortart, Aussprache, Bedeutung, Herkunft usw.)

Belege/Quellen

Wortherkunft: DWDS, Wiktionary, Duden-online (nicht werbefrei); erstmalige Erfassung im Duden: Der große Duden - Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter, 11. Aufl. 1934; Wikipedia: einkochen, Einkochglas, Einkochtopf;

Firmengeschichte der Weck GmbH & Co KG, Wikipedia: Rudolf Rempel, Johann Carl Weck, Georg van Eyck,

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

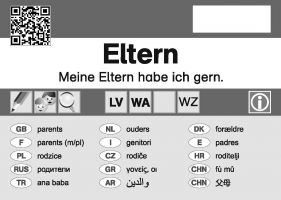

Eltern

| Warum schreiben wir Eltern mit e am Anfang und nicht mit ä? |

| Anton, Ahlen, Klasse 4 |

Diskussion

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort Stichwort gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite).

Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Das Wort Stichwort gehört zum Modellwortschatz.

Du kannst dir auch einige [Fremdsprachen] anhören.

| Weiterführende Informationen zum Grundwort Eltern |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

| zurück zur Wortgeschichte Eltern |

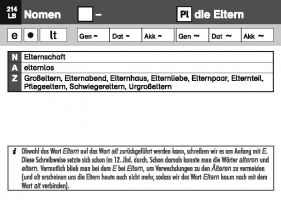

Informationen zum Wort Eltern

| Entstehung: | ahd. altiron, eldiron (8. Jh.), mhd. altern, eldern, später dann: eltern, |

| Wortinfo: | Das Wort Eltern ist ein Pluralwort. Hierzu gibt es keine Einzahl (Singular). |

| Wortart: Nomen, Geschlecht: feminin - die Eltern; Aussprache: [ˈɛltɐn] | |

| Interessantes: | Interessante Artikel im Kinderlexikon: Eltern, Elternsprechtag und auf der Seite Kindersache: Das Recht auf Eltern |

Wortherkunft

Das Adjektiv alt kann auf das ie. *altos zurückgeführt werden Es hatte im Mittelalter drei unterschiedliche Bedeutungen: alt im Gagensatz zu neu, alt im Gegensatz zu jung und alt im Gegensatz zu später. Aus dem Komparativ älter (westgerm. *aldizōn) entwickelte sich das Nomen der Ältere und der Plural die Älteren, ahd. altiron und eldiron (8. Jh.) und mhd. altern und eldern bzw. eltern (11./12. Jh.). Nach dem Mittelalter verengte sich die Bedeutung dieses Nomen auf die Eltern als Vater und Mutter. Dabei blieben beide Schreibungen (mit ä = Ältern und e = Eltern) bis ins 19. Jh. erhalten. In Abgrenzung zu Ältern bzw. Eltern blieb die Substantivierung des Komparativs der Ältere bzw. die Älteren in der Bedeutung ältere Person(en).

So finden wir beispielsweise bei Adelung (1793-1803) zum Stichwort Eltern lediglich einen Verweis auf das Stichwort Ältern und dort dann einen ausführlichen Artikel. Ab Mitte des 19. Jh. finden wir in den verschiedenen Wörterbüchern nur noch die Schreibung Eltern aufgeführt. Beispiele: Karl Klaunig: Regeln und Wörterverzeichnis für Deutsche Rechtschreibung, Eltern; Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch an den bayerischen Schule (1879), Eltern.

In der ersten Ausgabe des Wörterbuches von Konrad Duden (1880) finden wir noch beide Varianten. Unter dem Stichwort altern ist das Nomen Ältern mit einem Verweis auf Eltern aufgeführt. Nach der Orthografischen Konferenz von 1901 finden wir in allen Wörterbüchern nur noch die Schreibung mit E = Eltern, so auch im Duden von 1902.

Wörterliste

Aus dem Nomen Eltern können rund 190 neue Wörter gebildet werden. Bei den meisten Wortbildungen steht Eltern am Wortanfang (Erstglied, Bestimmungswort). Die folgende Wörterliste enthält Wortbildungen aus verschiedenen Wörterlisten.

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Belege/Quellen

In den folgenden Belege sind nicht werbefreie Internetseiten mit einem Stern *) versehen.

Wortherkunft: Johann-Christoph Adelung: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Leipzig 1793-1801: Ältern, Eltern; Quelle Abbildung zeno.org (nicht werbefrei): Adelung: Ältern, Eltern, Brockhaus 1837 Ältern, Konrad Duden: Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1. Aufl. Hersfeld 1880; 7. Aufl. Leipzig/Wien 1902; 8. Aufl. Leipzig/Wien 1905;

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo, DWDS, Wiktionary

Rechtschreibung: Duden *), DWDS, IDS, Wiktionary,

Etymologie: DWDS, educalingo *), Wiktionary, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info *), Wikipedia

Wortherkunft Ältern/Eltern: Johann-Christoph Adelung: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Leipzig 1793-1801: Ältern, Eltern; Quelle Abbildungen zeno.org (nicht werbefrei): Adelung: Ältern, Eltern, Brockhaus 1837 Ältern

| zurück zur Wortgeschichte Eltern |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |