NoSoSt Entwicklung

=

Bett

| zurück zur Wortgeschichte Bett |

| Woher kommt das Wort Bett? |

| Hier kann ein Hinweis gegeben werden, wer die Frage gestellt hat. |

| Warum heißt es Flussbett? Der Fluss kann doch nicht ins Bett gehen und schlafen! |

| Hier kann ein Hinweis gegeben werden, wer die Frage gestellt hat. |

| Wie heißt es richtig:

„Mein Bruder wollte heute schon früh zu Bett gehen.“ oder „Mein Bruder wollte heute schon früh ins Bett gehen.“ |

| Hier kann ein Hinweis gegeben werden, wer die Frage gestellt hat. |

Diskussion

Wortherkunft

andere Betten

ins oder zu Bett gehen

Fremdsprachen

weiterführende Informationen

Modellwortschatz

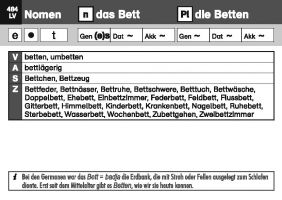

Das Wort Bett gehört zum Modellwortschatz. (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite).

Du kannst dir auch einige [Fremdsprachen] anhören.

| Weiterführende Informationen zum Grundwort Bett |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Weiterführende Informationen zum Wort Bett

| zurück zur Wortgeschichte Bett |

Modellwortschatz

Das Wort Bett gehört zum Modellwortschatz. (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite). Du kannst dir auch einige [Fremdsprachen] anhören.

Informationen zum Wort

| Deklination |

| |||||||||||||||

| Aussprache | [bɛt] | |||||||||||||||

| Herkunft: |

| |||||||||||||||

| Interessantes: | Text fehlt noch |

Bedeutungsvielfalt, Wörterlisten

Das Wort Bett wird in ganz unterschiedlichen Bedeutungen verwendet. Es gibt mehr als fünfhundert Wortbildungen mit dem Grundwort Bett.

Möbelstück

| A) Wortbildungen die sich auf das Grundwort Bett als Möbelstück zum Ruhen oder Schlafen beziehen | |

|---|---|

| 1. Bedeutung: | Ein Möbelstück in dem jemand schlafen kann. |

| Beispielsatz: | Ich habe mich zum Mittagschlaf ins Bett gelegt. |

| über 100 Wortbildungen | z. B. Doppelbett, Etagenbett, Feldbett, Gitterbett, Himmelbett, Hochbett, Klappbett, Schrankbett, ... |

| 2. Bedeutung: | Bettwäsche und Einzelteile, die zu einem Bett gehören (Bettteile, Zubehör) |

| über 100 Wortbildungen | z. B. Bettbezug, Bettdecke, Bettgestell, Bettgitter, Bettkante, Bettkasten, Betttuch, Bettvorleger, Bettwäsche ... |

| 3. Bedeutung | Unterbringungsmöglichkeit zum Schlafen (Räume, Gebäude) |

| Beispielsätze: | In der Jugendherberge war für die Familie kein Bett mehr frei.

In der Pandemie wurden auf den Intensivstationen die Betten knapp. |

| über 70 Wortbildungen | z. B. Bettenbunker, Bettenhochhaus, Bettentrakt, Bettenturm, Hotelbett, Pflegeheimbett, Spitalbett, ... |

| 4. Bedeutung: | spezielle Verwendung eines Bettes |

| über 90 Wortbildungen | z. B. Akutbett, Belegbett, Elternbett, Gästebett, Kinderbett, Notfallbett, Sterbebett, Totenbett, Wochenbett, ... |

| 5. Bedeutung: | Personenbezogene Bedeutungen (Personen, Geschichten, Tätigkeiten) |

| über 50 Wortbildungen | z. B. Bettenfee, Bettflucht, Bettgeflüster, Bettgenosse, Bettgeschichte, Bettlektüre, Bettnachbar, Bettnässer, Bettruhe, Bettschwere, ... |

| 6. Bedeutung: | Tierbetten |

| Wortbildungen | z. B. Haustierbett, Hundebett, Katzenbett, Tierbett |

| 7. Bedeutung: | sonstige Verwendung (z. B. Herstellung, Handel, Verwaltung) |

| über 40 Wortbildungen | z. B. Bettenabbau, Bettenabteilung, Bettenbedarf, Bettenbelegung, Bettenbestand, Bettenfabrik, Bettengeschäft, Bettenplanung, Bettenplan, Bettenstudio, ... |

sonstige Bedeutungen

| B) Bett im Sinne von Unterlage | |

|---|---|

| 1. Bedeutung: | Medizin und Pflege |

| über 40 Wortbildungen | z. B. Bettlägerigkeit, Gipsbett, Bettlägerigkeit, Gebärbett, Geburtenbett, Intensivbett, Krankenhausbett, Patientenbett, Pflegebett, Verbrennungsbetten, ...

Wochenbett, Wochenbettambulanz, Wochenbettbesuch, Wochenbettbetreuung, Wochenbettdepression, Wochenbettfieber, Wochenbettinsel, Wochenbettpsychose, Wochenbettstation, Wochenbettzeit, ... |

| 2. Bedeutung: | Natur, Geologie, Geografie |

| über 40 Wortbildungen | z. B. Bachbett, Flussbett, Gewässerbett, Hochbett, Kanalbett, Kiesbett, Moorbett, Saatbett, Schotterbett, Sturzbett, Trockenbett, ... |

| 3. Bedeutung: | Technik und Maschinenbau |

| über 20 Wortbildungen | z. B. Bettfräsmaschine, Drehbankbett, Druckbett, Festbettreaktor, Flachbett, Flachbettscanner, Katalysatorbett, Maschinenbett, Mehrbettgerinne, Schlackenbett, Segmentbettsäge, ... |

| 4. Bedeutung: | Verkehr |

| über 10 Wortbildungen | z. B. Betonbett, Gleisbett, Gleisbettarbeiten, Gleisbettsauger, Schienenbett, Straßenbahngleisbett, ... |

| 5. Bedeutung: | Speisen |

| über 5 Wortbildungen | z. B. Eisbett, Gemüsebett, Kaffeebett, Mürbteigbett, Reisbett, Salatbett, Scherbett, Speisebett, ... |

| 6. Bedeutung: | Sonstige Wortbildungen mit dem Grundwort Betten |

| über 15 Wortbildungen | z. B. Bettwanze, Fußbett, Hünenbett, Klangbett, Koalitionsbett, Musikbett, Nagelbett, Schaumstoffbett, Tastenbett, Zahnbett, ... |

Belege/Quellen

Zitat Kapitel ins oder zu Bett gehen: Queen of Katwe - Wikipedia;

Textbelege: DWDS-Korpusbelege: zu Bett gehen, ins Bett gehen

Fremdsprachen: Wikipedia, Google Translate, Langenscheidt: Dänisch, Englisch, Niederländisch, Schwedisch

Quellen Wörter/Wortanalyse:

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz,

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS, educalingo, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info, Wikipedia

| zurück zur Wortgeschichte Bett |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Gebühr

Hinweise zum Wort Gebühr

| Bedeutung: | Preis, Entgelt für eine Leistung oder für die Benutzung einer Sache |

| Beispielsatz: | Für unseren Fernsehanschluss müssen wir eine Gebühren zahlen. |

| Wortinfo: | Nomen: die Gebühr, die Gebühren; Worttrennung: Ge-bühr; Aussprache: [ɡəˈbyːɐ̯] |

| Herkunft: | Das Wort bedeutet eigentlich was einem zukommt oder zufällt und ist vom mittelhochdeutschen Wort gebūre = was einem zukommt oder zusteht abgeleitet. |

Weiterführende Informationen

Herkunft

| Gebühr: ahd. giburī, mhd. gebür(e) = was jmdm. zusteht, was einem zufällt |

| gebühren: germ. *(gi)burjan, ahd. giburien, giburren, mhd. gebürn = zuteil werden, was jdm. zusteht, zufällt |

| bühren: germ. *burjan;, ahd. burien, burren = emporheben, aufheben |

| gebührlich: ahd. giburilīh, mhd. gebürlich = zufällig, passend |

Wörterliste

Es gibt über 1.500 Wortbildungen mit dem Stichwort Gebühr(en). Etwa ein Viertel der Wortbildungen enthalten das Wort Gebühr am Wortanfang (Erstglied, Bestimmungswort). Die meisten Wortbildungen bezeichnen ganz konkrete Gebühren (z. B. Abwassergebühr, Fernsehgebühr, Zustellgebühr). Dies betrifft rund zwei Drittel der Wortbildungen mit Gebühr am Wortende (Letztglied, Grundwort). Darüber hinaus gibt es einige Wortbildungen in denen das Stichwort im Wortinneren vorkommt (z B. Rechtsanwaltsgebührenordnung, Müllgebührenerhöhung). Vor allem im Wortinneren wird häufig der Plural (Gebühren) verwendet.

In Wörterbüchern kommen in der Regel nur wenige Wortbildungen mit dem Stichwort Gebühr(en) vor. In Texten, Vorschriften, Gesetzen, Verordnungen usw. werden hingegen viele Gebühren aufgeführt, die dementsprechend in unterschiedlichen Texten genutzt werden. Hier einige Beispiele:

| Wasser ist nicht kostenlos. | |

|---|---|

| Wassergebühr | Wassergrundgebühr, Wasserverbandsgebühr, Wasserverbrauchsgebühr, Wasserversorgungsgebühr |

| Je nach Verwendung werden von Städten und Gemeinden in Deutschland verschiedene Gebühren für Wasser erhoben, zum Beispiel: | |

| Abwassergebühren, Fremdwassergebühr, Frischwassergebühr, Niederschlagswassergebühr, Regenwassergebühr, Schmutzwassergebühr, Trinkwassergebühr, Wasserentnahmegebühr | |

| Diese Gebühren können Grundgebühren sein oder für die Bereitstellung oder Beseitigung erhoben werden. Hierfür gibt es meist eine Verordnung oder Satzung und zur genauen Berechnung einen Zähler. Dafür werden wieder neue Wortbildungen benötigt, z. B. | |

| Abwassergebühren | Abwasserbeseitigungsgebühr, Abwassergebührenbefreiung, Abwassergebührenbescheid, Abwassergebührenerhöhung, Abwassergebührensatzung, Abwassergebührenzähler, Abwassergrundgebühr, |

| Diese Wortbildungen gibt es nicht nur für die Abwasser-, sondern auch für die meisten anderen o. g. Wassergebühren. Es gibt rund fünfzig Gebühren-Wortbildungen mit dem Stichwort Wasser. | |

| Regelungen für Gebührenerhebungen | |

| Zu jeder erhobenen Gebühr gibt es selbstverständlich auch eine Gebührenpflicht, Gebührenordnung, Gebührensatzung, einen Gebührenbescheid gelegentlich auch eine Gebührenbefreiung oder Gebührenerhöhung und ... Hier einige Beispiele aus der großen Verwaltungsgebühren-Kreativität: | |

| Gebührenbefreiung | Parkgebührenbefreiung, Rezeptgebührenbefreiung, Rundfunkgebührenbefreiung ... |

| Gebührenbescheid | Abfallgebührenbescheid, Abwassergebührenbescheide, Müllgebührenbescheid, Müllgebührenbescheide ... |

| Gebührenerhöhung | Kitagebührenerhöhung, Müllgebührenerhöhung, Parkgebührenerhöhung, Rundfunkgebührenerhöhung, Studiengebührenerhöhung, Studiengebührenerhöhungen ... |

| Gebührenordnung | Baugebührenordnung, Bestattungsgebührenordnung, Friedhofsgebührenordnung, Parkgebührenordnung, Parkgebührenverordnung, Parkplatzgebührenordnung, Privatgebührenordnung, Rechtsanwaltsgebührenordnung, Reisegebührenverordnung, Verwaltungsgebührenordnung ... |

| Gebührenpflicht, Pflichtgebühren | Parkgebührenpflicht, Rundfunkgebührenpflicht, Studiengebührenpflicht ... |

| Gebührensatzung | Abfallgebührensatzung, Bestattungsgebührensatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Friedhofsgebührensatzung, Hafengebührensatzung, Kitagebührensatzung, Müllgebührensatzung, Parkgebührensatzung, Sondernutzungsgebührensatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Winterdienstgebührensatzung ... |

| Gebühren sind charmant verpackte Gewinne | |

| Der Begriff Gebühr wird in der Regel mit einem Geldbetrag verbunden, der von öffentlichen Institutionen (Gemeinde, Stadt, Land, Bund) für eine bestimmte Dienstleistung verlangt werden. Doch auch Industrie und Handel haben diese Umlage von Kosten inzwischen entdeckt und verlangen vielfältige Gebühren. Das klingt viel sympathischer als Beitrag zur Gewinnmaximierung. | |

| So verlangt die Deutsche Bahn Sitzplatzreservierungsgebühren, oder Stornierungsgebühren, wenn man eine Reise nicht antreten kann. Die deutsche Post erhebt Zustellgebühren, Rechtsanwälte bekommen Anwaltsgebühren oder Beratungsgebühren, Immobilienmakler Maklergebühren, Ärzte bekommen Ärztegebühren und Patientengebühren, Flughäfen verlangen Start- und Landegebühren, Banken stellen Kontoführungsgebühren oder Depotgebühren in Rechnung. Für fast alles kann eine Bearbeitungsgebühr, Bereitstellungsgebühr oder Buchungsgebühr erhoben werden. Beliebt sind auch Abogebühren, Wartungsgebühren oder Servicegebühren, Pauschal- oder Jahres- oder Monatsgebühr. Und wenn dies nicht genug ist, wird zusätzlich eine Erfolgsgebühr, Extragebühr, Empfangsgebühr, Leihgebühr, Nutzungsgebühr oder Registrierungsgebühr eingefordert. Wer nicht bereit ist, diese Gebühren sofort zu zahlen muss mit einer Mahngebühr, Sperrgebühr, Strafgebühr oder Zwangsgebühr rechnen. | |

| Wie viele Milliarden Gewinne Jahr für Jahr mit Gebühren gemacht werden, hat leider noch keiner ausgerechnet. Es lohnt sich jedenfalls, sich immer neue Gebühren auszudenken, was die über tausend Wortbildungen beweisen. | |

Die Wortbildungen sind mit dem Wortschatz der Uni Leipzig verlinkt Dieser Wortschatz wurde u. a. für die Analyse verwendet.

Unikales Morphem ?

| Das Morphem bühr kommt im heutigen Sprachgebrauch nicht isoliert vor. In Wortbildungen kommt das Morphem nur in der Verbindung mit der Vorsilbe ge- vor. | |

| Das Morphem bühr ist daher ein unikales Morphem. | |

Belege/Quellen

Wortherkunft: DWDS, Wiktionary, Wörterbuchnetz (versch. Wörterbücher, vor allem Adelung, Goethe, Grimm), ZDL sowie verschiedene nicht werbefreie Quellen: Educalingo, Duden Online-Wörterbuch, wissen.de

Wortschatzanalyse: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo, IDS, DWDS, Wiktionary, Wortschatz Uni Leipzig,

Unikale Morpheme: Weiterführende Informationen zu den Scheinwörtern/unikalen Morphemen

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Fledermaus

REDIREKT fehlt noch - Flederwisch

Hinweise zum Wort Fledermaus

| Bedeutung: | Fliegendes Säugetier |

| Beispielsatz: | Die Fledermaus hängt zum Schlafen an der Decke. |

| Wortinfo: | die Fledermaus, die Fledermäuse; Worttrennung: Fle-der-maus; Aussprache: [ˈfleːdɐˌmaʊ̯s] |

| Herkunft: | Der Tiername bedeutet Flattermaus und ist aus dem mittelhochdeutschen Verb vlederen (= flattern) gebildet. Maus ist eine altertümliche Ableitung mit der Bedeutung Diebin. Die Fledermaus ist also eine flatternde Diebin. |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort Fledermaus gehört nicht zum Modellwortschatz.

Wortherkunft

Fledermaus: ahd. fledarmūs f. (9. Jh.), mhd. vledermūs, eigentlich ‘Flattermaus’,

flattern: ahd. fledarōn = flattern, mhd. vlederen, vledern

Maus: ie. *mūs = Dieb(in), germ. *mūs-, griech. μῦς (mȳ́s), lat. mūs, musculus = Muskel, ahd. mhd. mūs

Wortbildung fledern

Das vom mittelhochdeutschen Verb vledern abgeleitete fledern ist heute nur noch in ostmitteldeutschen Mundarten gebräuchlich. Dort hat es die Bedeutung etwas mit Nachdruck irgendwohin schleudern. Von diesem Verb sind neben der Fledermaus auch weitere Wörter abgeleitet.

hen lateinischen Fachwörter. In der folgenden Tabelle sind einige Wortbildungen mit dem Grundwort Fledermaus zusammengestellt. Bei den deutschen Namen für Fledermausarten enthalten viele nicht das Grundwort Fledermaus, z. B. Alpen-Langohr, Abendsegler Großer Abendsegler, Hufeisennase Kleine Hufeisennase, Riesenabendsegler. Diese sind in der folgenden Tabelle nicht mit aufgeführt.

Die Wortbildungen mit Fledermaus als Erstglied sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Die Fledermausarten sind mit der freien Enzyklopädie Wikipedia

Interessantes

Weltweit gibt es vermutlich über 1.400 Fledermausarten. Sie sind damit nach den Nagetieren die zweitgröße Gruppe der Säugetiere. Die Fledermäuse sind die einzigen Säugetiere die fliegen können. Wissenschaftler schätzen, dass es seit über 50 Millionen Jahren Fledermäuse auf der Erde gibt.

Umfangreiche Informationen findest du auf den Seiten von Wikipedia, vom Naturschutzbund (NABU) und im Kinderlexikon Klexikon.

Wörterliste

Zu den meisten Flegemausarten gibt es nur die biologischen lateinischen Fachwörter. In der folgenden Tabelle sind einige Wortbildungen mit dem Grundwort Fledermaus zusammengestellt. Bei den deutschen Namen für Fledermausarten enthalten viele nicht das Grundwort Fledermaus, z. B. Alpen-Langohr, Abendsegler Großer Abendsegler, Hufeisennase Kleine Hufeisennase, Riesenabendsegler. Diese sind in der folgenden Tabelle nicht mit aufgeführt.

Die Wortbildungen mit Fledermaus als Erstglied sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Die Fledermausarten sind mit der freien Enzyklopädie Wikipedia verlinkt.

| Erstglied | Wortbildungen mit Fledermaus als erstem Wortteil beziehen sich auf |

|---|---|

| Körperteile einer Fledermaus | Fledermausflügel, Fledermausohr |

| Umfeld von Fledermäusen | Fledermausexperte, Fledermausart, Fledermausexkursion, Fledermausführung, Fledermauskasten, Fledermausnacht, Fledermausquartier, Fledermausschutz |

| Gebrauch im übertragenen Sinn | Fledermausärmel, Fledermauskostüm, Fledermausmann, |

| Letztglied | Wortbildungen mit Fledermaus als zweitem Wortteil sind in der Regel Namen von Fledermausarten |

| Vorkommen in Deutschland, Österreich, Schweiz | Alpenfledermaus, Bartfledermaus, Bechsteinfledermaus, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Nordfledermaus, Nymphenfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Weißrandfledermaus, Wimperfledermaus, Zweifarbfledermaus, Zwergfledermaus |

| Vorkommen in Südeuropa und anderen Ländern (Beispiele) | Blütenfledermaus, Bulldoggfledermaus, David-Langfußfledermaus, Bulldoggfledermaus Europäische Bulldoggfledermaus, Bulldoggfledermaus Europäische Bulldoggfledermaus, Haftscheibenfledermaus, Hasenmaulfledermaus, Fransenfledermaus Iberische Fransenfledermaus, Kinnblattfledermaus, Langflügelfledermaus, Langfußfledermaus, Madeira-Fledermaus, Mausschwanzfledermaus, Neuseelandfledermaus, Schweinsnasenfledermaus, Steppen-Bartfledermaus, Vampirfledermaus |

| Adjektive | fledermausartig, fledermausfreundlich, fledermausgrau |

Fremdsprachen

In den germanischen Sprachen dominieren die Ableitungen von flattern und Maus:

- Dänisch: flagermus

- Luxemburgisch: Flantermaus, Fliedermaus

- Niederländisch: vleermuis

- Norwegisch: flaggermus

- Schwedisch: fladdermus

- Westfriesisch: flearmûs

Unikales Morphem ?

| Das Morphem fleder kommt nicht isoliert, allerdings in verschiedenen anderen Wortbildungen vor (z. B. Fledertier, Flederwisch, zerfledern). | |

| Das Morphem fleder ist daher kein unikales Morphem. | |

Belege/Quellen

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz,

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo, DWDS, Wiktionary

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS, educalingo, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info, Wikipedia

Wortherkunft: Fledermaus: DWDS, Wiktionary, Duden; flattern: DWDS, Wiktionary, Duden; Maus: DWDS, Wiktionary, Duden

Wörterbuchnetz (versch. Wörterbücher, vor allem Adelung, Goethe, Grimm), ZDL sowie verschiedene nicht werbefreie Quellen: Educalingo, wissen.de

Unikale Morpheme: sh. Wortherkunft; Weiterführende Informationen zu den Scheinwörtern/unikalen Morphemen

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Fenster

| Warum sagt man: „Ich öffne ein neues Fenster.“ wenn man am Computer eine neue Seite öffnet. Der Computer hat doch kein Fenster. |

| R. und K. Rosenheim, Klasse 5/6 |

Diskussion

Fenster in der Informatik

|

Eine sehr kluge Frage. In der Informatik wird das Wort Fenster im übertragenen Sinn verwendet. Nehmen wir als Beispiel ein Haus. Das Fenster ist hier eine Öffnung in der Hauswand. Durch diese Öffnung kannst du nach draußen schauen und sehen, was vor deinem Fenster passiert. |

| Am Computer ist es ganz ähnlich. Hier kannst du eine neue Seite wie ein Fenster öffnen. In diesem Fenster kannst du dir dann etwas Neues (an)sehen. | |

| Vor rund fünfzig Jahren konnte man auf dem Computer nur ein einzelnes Programm anschauen. Wenn du ein anderes Programm sehen wolltest, musstest du zunächst das alte Programm schließen. Ein ganz pfiffiger Ingenieur hat es dann geschafft, dass man mehrere Programme gleichzeitig ansehen konnte. Für jedes Programm wurde ein eigener Bildschirm geöffnet. Diese einzelnen Bildschirme wurden später Fenster. Wie in einer Wohnung so hatte der Computer nun mehrere Fenster. Durch jedes Fenster konnte man - ähnlich wie in einer Wohnung - nach draußen schauen und etwas anderes ansehen. | |

| Diese Technologie nannte man grafische Benutzeroberfläche. Später wurde diese Technik von den Computerherstellern Apple und Microsoft übernommen. Der Gründer von Microsoft nannte sein Betriebssystem Windows. Das ist das englische Wort für unser Fenster. |

Das Wort Fenster

|

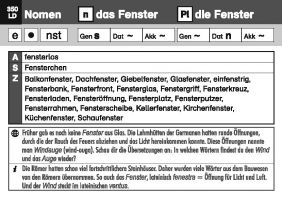

Früher gab es noch keine Fenster aus Glas. In den Lehmhütten der Germanen waren runde Öffnungen, aus denen der Rauch des Feuers abziehen und das Licht hereinkommen konnte. Diese Öffnungen nannte man Windauge (windouga). Bei den Römern hießen diese Öffnungen fenestra. Woher die Römer dieses Wort haben weiß man nicht so genau. |

| Wir haben das Wort also von den Römern übernommen ... | |

|

... und die Engländer ihr Wort von den Germanen. Hier heißt unser Fenster window. Die Dänen nennen es vindue und die Schotten windae. In all diesen Wörtern steckt das germanische Wort windouga = Windauge. |

Hinweise zum Wort Fenster

| Bedeutung: | Fenster sind Öffnungen in einem Gebäude. Sie haben die Funktion Licht und frische Luft in die Räume zu lassen. Heute werden Fenster meist aus Glas, gelegentlich auch aus Kunststoff hergestellt. |

| Heute ist es auch wichtig, dass durch die Fenster die Wärme aus dem Raum nicht nach außen dringen kann. Daher werden heute zunehmend fast nur noch zweifach- oder dreifach verglaste Fenster eingesetzt. | |

| Wortinfo: | Wortart: Nomen; das Fenster (Einzahl), die Fenster (Mehrzahl)

Aussprache: [ˈfɛnstɐ]; Worttrennung: Fens-ter |

| Herkunft: | lateinisch: fenestra |

| Interessantes: | Viele Informationen zum Stichwort Fenster findest du im Internet auf der Seite des Lexikons für Kinder (Klexikon). |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort Fenster gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite).

Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Herkunft

Wortherkunft Fenster: lat. fenestra, ahd. fenstar, mhd. venster, schweiz. feister, frz. fenêtre

Fenster in der Informatik: Grafische Benutzeroberfläche (GUI) wurde im Palo Alto Research Center von dem amerikanischen Unternehmen Xerox PARC 1970 entwickelt. Der Durchbruch dieser Technologie kam mit Steve Jobs (Apple, Macintosh, 1984) und Bill Gates (Microsoft, Windows, 1985), die diese Technologie bei PARC kennengelernt hatten. Mit dem Betriebssystem Windows verbreitete sich dann auch der Name Fenster im deutschsprachigen Raum.

Fremdsprachen

In den meisten westeuropäischen Sprachen wird das Wort Fenster vom lateinischen fenestra abgeleitet. In einigen wenigen Sprachen finden wir eine Ableitung vom altgermanischen windouga. In der folgenden Tabelle sind die Übersetzungen des Grundwortes in verschiedene Westeuropäische Sprachen aufgeführt. Die Sprachgruppe in der letzten Spalte bezieht sich auf die Sprache in der ersten Spalte und nicht auf die Übersetzung des Wortes Fenster. Die Tabelle ist sortierbar. Eine Erklärung dafür, das in einigen west- und nordgermanischen Sprache das lateinische und nicht das germanische Wort übernommen wurde, konnte nicht gefunden werden.

| Sprache | Übersetzung | Sprachgruppe |

|---|---|---|

| Bretonisch | prenestr | keltische Sprache |

| Dänisch | vindue | nordgermanische Sprache |

| Englisch | window | westgermanische Sprache |

| Esperanto | fenestro | Plansprache |

| Färöisch | vindeyga | westnordgermanische Sprache |

| Französisch | fenêtre | romanische Sprache |

| Ido | fenestro | Plansprache |

| Interlingua | fenestra | Plansprache |

| Italienisch | finestra | romanische Sprache |

| Katalanisch | finestra | romanische Sprache |

| Kornisch | fenester | keltische Sprache |

| Korsisch | finestra | romanische Sprache |

| Latein | fenestra | indogermanische Sprache |

| Luxemburgisch | Fënster | westgermanische Sprache |

| Niederdeutsch | Finster | westgermanische Sprache |

| Niederländisch | venster | westgermanische Sprache |

| Norwegisch | vindu | nordgermanische Sprache |

| Novial | fenestre | Plansprache |

| Okzitanisch | fenèstra | romanische Sprache |

| Rätoromanisch | fanestra | romanische Sprache |

| Rumänisch | fereastră | romanische Sprache |

| Schwedisch | fönster | nordgermanische Sprache |

| Scots | windae | westgermanische Sprache |

| Sizilianisch | finestra | romanische Sprache |

| Spanisch | ventana | romanische Sprache |

| Türkisch | pencere | Turksprache |

| Walisisch | ffenest | keltische Sprache |

| Westfriesisch | finster | westgermanische Sprache |

Wörterliste

Es gibt über 650 Wortbildungen mit dem Stichwort Fenster. In den meisten Wörterbüchern sind die Wortbildungen mit diesem Grundwort in alphabetischer Sortierung aufgeführt. Das Alufenster findest du demnach beim Anfangsbuchstaben A und das Kirchenfenster bei K. Um die Vielfalt der Wortbildungen mit dem Grundwort Fenster zu erfassen sind vor allem Wortfamilienwörterbücher (z. B. das von Gerhard Augst) hilfreich. Doch auch diese können nur einen sehr begrenzten Wortschatz anbieten. Interessant sind Online-Wörterbücher, die beides vereinen, eine alphabetische Erfassung und die Auflistung der Wortbildungen beim Grundwort. Am umfangreichsten sind hier das Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) und das Online Wörterbuch Wiktionary. Hier sind rd. 260 Wortbildungen erfasst. Im DWDS werden die Wortbildungen nach der Stellung der Grundwortes (Erstglied, Letztglied, Binnenglied) gruppiert. Spannend ist die inhaltliche (Wortbedeutung) Sortierung des Grundwortes Fenster bei Wiktionary. Hier kannst du die Vielfalt des Begriffes erfahren: vom

| Wortbildungen mit Fenster als Letztglied | |

|---|---|

| Sortierung der Wortbildungen ... | |

| nach der Art | Doppelfenster, Sprossenfenster ... |

| nach der Form | Bogenfenster, Rundfenster ... |

| nach der Funktion | Lüftungsfenster, Panoramafenster ... |

| nach dem Material der Scheibe | Bleiglasfenster, Kunststofffenster ... |

| nach dem Material des Ramens | Metallfenster, Alufenster... |

| nach dem Verwendungsort | Autofenster, Dachfenster, Kirchenfenster, Schaufenster ... |

| nach der Ausrichtung | Gartenfenster, Hoffenster, Heckfenster |

| im übertragenen Sinne | Zeitfenster |

| in der Informatik | Startfenster, Browserfenster, Pop-up-Fenster ... |

| Wortbildungen mit Fenster als Erstglied | |

| Teil eines Fensters... | Fensterangel, Fensterglas, Fensterzarge ... |

| ... und Umgebung | Fensterbank, Fenstersims, Fenstersturz, Fensterverkleidung ... |

| ... Fensterschmuck | Fensterbild, Fensterschmuck, |

| Herstellung und Vertrieb | Fenstereinbau, Fensterbauer, Fensterverband ... |

| Reinigung, Reparatur | Fensterleder, Fensterputzer(in), Fensterwischer ... |

| sonstiges | Fensterbrief, Fenstergips, Fenstersturz, Fenstertag ... |

| Binnenglied | |

| bei Nomen nur Wortbildungen mit | Schaufenster: Schaufensterauslage, Schaufensterdekoration, Schaufensterpuppe ... |

| sonstige Wortarten | |

| Adjektive | Endung -ig: dreifenstrig, einfenstrig, fensterartig, großfenstrig, hochfenstrig, kleinfenstrig, vielfenstrig, zweifenstrig |

| sonstige Adjektive: gefenstert, fensterlos | |

| Verben | fensterln, fenstern |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora. Zum Stichwort Fenster findest du auf den Seiten DWDS und Wiktionary viele weitere Beispielwörter.

Redewendungen

Es gibt einige wenige Redewendungen in denen das Wort Fenster von zentraler Bedeutung ist:

| Fenster an Fenster | auch: Tür an Tür wohnen; |

| weg vom Fenster sein | nicht mehr dabei sein, nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent sein |

| sich (zu) weit aus dem Fenster lehnen | eine riskante Aussage oder nur schwer haltbare Versprechungen machen |

| Geld zum Fenster hinauswerfen | Geld verschwenden, Geld für unnütze, überflüssige Dinge ausgeben. |

Diese Redensarten kommen - je nach Region - mit unterschiedlichen Zusammensetzungen vor. Die letzte o. g. Redensart zum Beispiel kann lauten: Geld zum Fenster rauswerfen, herauswerfen, rausschmeißen, hinausschmeißen, herausschmeißen. Gelegentlich wird auch ergänzt: Geld mit beiden Händen ... oder Geld mit vollen Händen ... In der Schweiß wird außerdem schmeißen mit Doppel-s, also schmeissen geschrieben.

Belege/Quellen

Fenster, Informatik: Wikipedia: Windows Manager, Quarz Compositor (Apple), Desktop Window Manager (Microsoft), Xerox-PARC, Geschichte des Computers

Fenster, Etymologie: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) , Wiktionary, Deutsches Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm (DWB), sowie die nicht werbefreien Seiten: Duden-Online-Wörterbuch, wissen.de, educalingo

Fenster, Wortbedeutung: DWDS, Wiktionary, Wikipedia

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Redirekt - endlich - fehlt noch

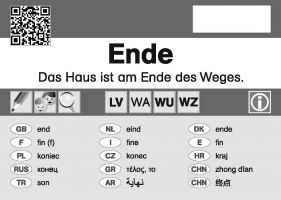

Ende

| Welchen Zusammenhang gibt es zwischen Ende und endlich. |

| Lieber Graf Ortho, warum schreibt man endlich eigentlich mit d? Hat das irgendwas mit dem Wort Ende zu tun? |

| Viele Grüße Klasse 3, Katharinenschule, Straelen |

Diskussion

|

Die Kinder sind ganz schön klug. Ja, es stimmt: Das Wort endlich ist von dem Wort Ende abgeleitet. Es bedeutet ursprünglich: ganz zum Schluss, am Ende kommend. |

| Mit der Endung lich werden Adjektive gebildet, daher ist endlich ein Adjektiv. (Es kann aber auch als Adverb verwendet werden.) | |

|

Bei Zusammensetzungen mit dem Wort Ende fällt ganz häufig das Schluss-e weg; Beispiele: Endspiel, Endlager; Endspurt, Endung. Bei manchen Wörter ist dies jedoch nicht der Fall, zum Beispiel: Wochenende, Ferienende, Satzende. |

|

Könnt ihr herausfinden, wann wir bei zusammengesetzten Wörtern das Schluss-e beim Wort Ende weglassen und wann nicht? Schaut euch einmal die folgende Wörterliste an. |

| Arbeitszeitende, Endbahnhof, Endfassung, endgültig, Endlager, endlich, endlos, Endmontage, Endpreis, Endsilbe, Endspiel, Ferienende, Fußende, Laufzeitende, Satzende, Seilende, Stauende, Winterende, Wochenende, Wortende | |

| Die Erklärung findest du im letzten Kapitel Lösung. |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort Ende gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite). Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

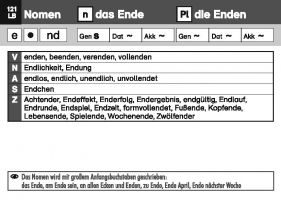

Wörterliste

Aus dem Nomen Ende können über 350 neue Wörter gebildet werden. Bei den meisten Wortbildungen steht Ende am Wortanfang (Erstglied, Bestimmungswort ≈ 200 Wortbildungen). Am Wortende (Grundwort, Letztglied ≈ 150 Wortbildungen) können mit dem zusammengesetzten Nomen Wochenende rd. 80 weitere neue Wörter gebildet werden. Die folgende Wörterliste enthält Beispiele von Wortbildungen aus verschiedenen Wörterlisten. Diese sind nach Themen sortiert.

| Grundwort: | Ende, enden, Endung |

|---|---|

| Letztglied (≈ 150) | Die Wortbildungen mit Ende als Grundwort können thematisch sortiert werden: |

| a) | Ende im Sinne eines zeitlichen Abschlusses (Ende einer zeitlichen Folge, eines Prozesses) ≈ 25 Wörter |

| Beispiele: Arbeitszeitende, Ferienende, Kampfende, Karriereende, Karrierenende, Konzertende, Laufzeitende, Projektende, Saisonende, Schichtende, Semesterende, Winterende, Wochenende (≈ 75 Wörter) | |

| b) | Ende im gegenständlichen Sinne (letzter Teil oder das Ende eines Gegenstandes) ≈ 20 Wörter |

| Beispiele: Balkenende, Brückenende, Fadenende, Fußende, Geweihende, Kopfende, Schwanzende, Seilende, Tauende, Tischende, Wagenende, Zugende | |

| c) | sonstige Bedeutungen ≈ 10 Wörter |

| Beispiele: Satzende, Stauende, Tabellenende, Weltende, Wortende, Zeilenende | |

| Vorsilben | beenden (= etwas abschließen; beendet, unbeendet), verenden (= langsam oder qualvoll sterben (von Tieren); verendet), vollenden (= etwas fertig stellen; formvollendet, frühvollendet, halbvollendet, unvollendet, Vollender, Vollenderin, vollendet, Vollendetheit) |

| -ender | Jägersprache: Hirsch mit einem Geweih, dass eine bestimmte Anzahl von Enden zeigt: Achtender, Zehnender, Zwölfender, Sechzehnender, Achtzehnender |

| Erstglied (≈ 200) | Beispiele: Endabrechnung, Endabstimmung, Endausbau, Endausscheidung, Endbahnhof, Endbericht, Endbescheid, Endbetrag, Endbuchstabe, Enddarm, Enddreißiger, Endeffekt, Endenergie, Endergebnis, Endfassung, Endfertigung, Endfünfziger, Endgerät, Endgeschwindigkeit, Endglied, Endgültigkeit, Endhaltestelle, Endhirn, Endkampf, Endkonsequenz, Endkonsonant, Endkontrolle, Endkunde, Endlager, Endlagerstätte, Endlagerung, Endlauf, Endlaut, Endlosigkeit, Endlösung, Endmontage, Endmoräne, Endnummer, Endphase, Endposition, Endpreis, Endprodukt, Endpunkt, Endredaktion, Endreim, Endreinigung, Endresultat, Endrohr, Endrunde, Endschlacht, Endsechziger, Endsee, Endsiebziger, Endsieg, Endsilbe, Endspiel, Endspurt, Endstadium, Endstand, Endstation, Endstelle, Endstrecke, Endstück, Endstufe, Endsumme, Endursache, Endurteil, Endverbrauch, Endverbraucher, Endversion, Endvierziger, Endvokal, Endzahl, Endzeit, Endzeitstimmung, Endziel, Endziffer, Endzustand, Endzwanziger, Endzweck, |

| endlich | endlich, Endlichkeit, letztendlich, schlussendlich, unendlich, Unendlichkeit |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Redewendungen, Zitate

Es gibt weit über tausend Redewendungen, Sprichwörter und Zitate in denen das Wort Ende vorkommt. Die meisten (über 1.000) Zitate sind auf der (nicht werbefreien) Internetseite gutezitaten.com, die (wie Chat.GPD) nach Zitaten durchsucht. Mehrwortausdrücke sind im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) zu finden (rd. 30) und dem Online Wörterbuch Wiktionary (24). Typische deutsche Redensarten sind auf den Seiten redensarten-index (39, nicht werbefrei) und bk-luebeck (95) von Birgit Krohn. Neben der oben genannten Seite sind viele weitere Zitate auf den Seiten Wikiquote (42) und Zitate-online (74, nicht werbefrei). Spannend und interessant zu lesen sind die Analysen "falscher Zitate" auf der Seite Zitatforschung.

Lösung

Den letzten Teil eines zusammengesetzten Wortes nennt man Grundwort oder Letztglied. Hier wird immer das ganze Wort (-ende) geschrieben. Den ersten Teil eines zusammengesetzten Wortes nennt man Bestimmungswort oder Erstglied. In diesen Fällen wird das Schluss-e weggelassen.

Wortbildungen mit e: Arbeitszeitende, Ferienende, Fußende, Laufzeitende, Satzende, Seilende, Stauende, Winterende, Wochenende, Wortende

Wortbildungen ohne e: Endbahnhof, Endfassung, endgültig, Endlager, endlich, endlos, Endmontage, Endpreis, Endsilbe, Endspiel

Belege/Quellen

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz,

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS, educalingo, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info, Wikipedia

Redewendungen, Zitate: Mehrwortausdrücke: Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), Wiktionary, Redensarten: redensarten-index, bk-luebeck, Zitate: gutezitaten.com, Wikiquote, Zitate-online, Zitatforschung.

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

einwecken

Ich habe mit meiner Omi am Wochenende Pflaumen eingemacht. Meine Omi hat immer gesagt: „Die Pflaumen werden eingeweckt." Ich hab gefragt: „Warum sagst du einwecken? Die Pflaumen können doch nicht geweckt werden." Sie hat gesagt: „Das steht so auf den Gläsern." „Und warum steht da Weck?" Das wusste sie auch nicht.

| Warum sagen einige einwecken, wenn Obst eingekocht wird? Was hat das Wort mit dem Verb wecken zu tun? |

| Uschi, Wien, Klasse 2 |

Diskussion

|

Liebe Uschi, du hast ja am Wochenende mit deiner Omi Pflaumen eingeweckt. Du weißt ja jetzt wie das geht: Obst in ein Glas (Einweckglas), das Glas in einen Topf, aufkochen und dann das Glas schnell verschließen. |

| Das Verb einwecken bedeutet einkochen oder einmachen. Es ist ein Verfahren, um Lebensmittel haltbar zu machen. Nach der Erfindung und Verbreitung des Kühlschranks ist das Einwecken etwas aus der Mode gekommen. Deine Omi und du, liebe Uschi, gehören also zu den wenigen, die diese Kunst kennen und beherrschen. | |

| Nun zur Herkunft des Wortes einwecken: | |

| Das Wort hat nichts mit dem Verb wecken (im Sinne von jemanden aufwecken) zu tun. Es ist abgeleitet von dem Namen des deutschen Unternehmers Johann Carl Weck, der zwischen 1841 und 1914 in Süddeutschland gelebt hat. Er hatte das Verfahren des Einkochens bei dem Chemiker Rudolf Rempel (*1859 - +1893) kennengelernt. Nach dessen Tod übernahm Johann Carl Weck diese Technik und stellte Gläser, Kochtöpfe und weitere Dinge her, die das Einkochen erleichtern. Auf allen Einkochgläsern war der Name Weck zu lesen. Über seine Firma verbreitete sich diese Technik des Einkochens im gesamten deutschsprachigen Raum. Rund vierzig Jahre später wurde das Verb einwecken offiziell in das Duden Wörterbuch aufgenommen. | |

| Interessantes: | Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lebensmittel haltbar zu machen. Auf der Internetseite Gemüse-Ackerdemie findest du hierzu interessante Informationen und Anleitungen. |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort einwecken gehört nicht zum Modellwortschatz.

Wörterliste

| einwecken | Einweckglas, Einweckgummi, Einweckring, Einwecktopf, Einweckzeit |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). Dort findest du auch weitere Informationen zum Wort (Wortart, Aussprache, Bedeutung, Herkunft usw.)

Belege/Quellen

Wortherkunft: DWDS, Wiktionary, Duden-online (nicht werbefrei); erstmalige Erfassung im Duden: Der große Duden - Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter, 11. Aufl. 1934; Wikipedia: einkochen, Einkochglas, Einkochtopf;

Firmengeschichte der Weck GmbH & Co KG, Wikipedia: Rudolf Rempel, Johann Carl Weck, Georg van Eyck,

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

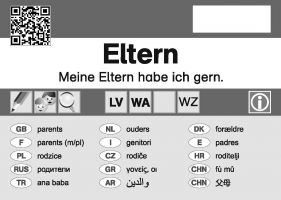

Eltern

| Warum schreiben wir Eltern mit e am Anfang und nicht mit ä? |

| Anton, Ahlen, Klasse 4 |

Diskussion

|

Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das ist ja großartig! Bestimmt hast du bei diesem Wort an das Adjektiv alt gedacht. Du bist in der Klasse 3 und noch sehr jung. Und da ist es nur ganz logisch, dass deine Eltern sehr viel älter sind. Mal schauen, wer dir aus meinem Rechtschreibteam dieses E am Wortanfang erklären kann. |

|

Anton hat Recht: Das Wort Eltern kann auf das Wort alt zurückgeführt werden. Diese Schreibweise mit e am Wortanfang finden wir schon im Mittelalter. Damals gab es zwei Aussprachen: altiron und eldiron, später dann altern und eltern. Beide Wörter bedeuteten die Älteren und sind vom Adjektiv alt abgeleitet. Noch viel später wurde aus dem a am Wortanfang ein ä, also Ältern und Eltern. |

| Im Mittelalter war es nicht ungewöhnlich dass es zu einem Wort bzw. einer Bedeutung verschiedene Aussprachen und später auch Schreibungen gab. Nicht selten entwickelten sich hieraus dann zwei abweichende Bedeutungen. So auch bei dem Wort Eltern. Zunächst wurden hiermit ganz allgemein ältere Personen gemeint. Das zugehörige Nomen ist die Älteren. Später gab es dann die Eingrenzung auf die heutige Bedeutung von Vater und Mutter, die Eltern. |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort Stichwort gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite).

Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Das Wort Stichwort gehört zum Modellwortschatz.

Du kannst dir auch einige [Fremdsprachen] anhören.

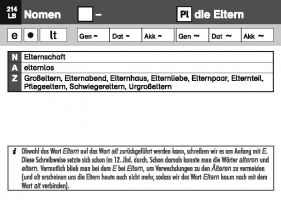

Informationen zum Wort

| Entstehung: | ahd. altiron, eldiron (8. Jh.), mhd. altern, eldern, später dann: eltern, |

| Wortinfo: | Das Wort Eltern ist ein Pluralwort. Hierzu gibt es keine Einzahl (Singular). |

| Wortart: Nomen, Geschlecht: feminin - die Eltern; Aussprache: [ˈɛltɐn] | |

| Interessantes: | Interessante Artikel im Kinderlexikon: Eltern, Elternsprechtag und auf der Seite Kindersache: Das Recht auf Eltern |

Wortherkunft

Das Adjektiv alt kann auf das ie. *altos zurückgeführt werden Es hatte im Mittelalter drei unterschiedliche Bedeutungen: alt im Gagensatz zu neu, alt im Gegensatz zu jung und alt im Gegensatz zu später. Aus dem Komparativ älter (westgerm. *aldizōn) entwickelte sich das Nomen der Ältere und der Plural die Älteren, ahd. altiron und eldiron (8. Jh.) und mhd. altern und eldern bzw. eltern (11./12. Jh.). Nach dem Mittelalter verengte sich die Bedeutung dieses Nomen auf die Eltern als Vater und Mutter. Dabei blieben beide Schreibungen (mit ä = Ältern und e = Eltern) bis ins 19. Jh. erhalten. (In Abgrenzung zu Ältern bzw. Eltern blieb die Substantivierung des Komparativs der Ältere bzw. die Älteren in der Bedeutung eine ältere Person).

So finden wir beispielsweise bei Adelung (1793-1803) zum Stichwort Eltern lediglich einen Verweis auf das Stichwort Ältern und dort dann einen ausführlichen Artikel. Ab Mitte des 19. Jh. finden wir in den verschiedenen Wörterbüchern nur noch die Schreibung Eltern aufgeführt. Beispiele: Karl Klaunig: Regeln und Wörterverzeichnis für Deutsche Rechtschreibung, Eltern; Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch an den bayerischen Schule (1879), Eltern.

In der ersten Ausgabe des Wörterbuches von Konrad Duden (1880) finden wir noch beide Varianten. Unter dem Stichwort altern ist das Nomen Ältern mit einem Verweis auf Eltern aufgeführt. Nach der Orthografischen Konferenz von 1901 finden wir in allen Wörterbüchern nur noch die Schreibung mit E = Eltern, so auch im Duden von 1902.

Wörterliste

Aus dem Nomen Eltern können rund 190 neue Wörter gebildet werden. Bei den meisten Wortbildungen steht Eltern am Wortanfang (Erstglied, Bestimmungswort). Die folgende Wörterliste enthält Wortbildungen aus verschiedenen Wörterlisten.

| Erstglied: | ca. 110 - Beispiele: Elternabend, Elternanteil, Elternarbeit, Elternausschuss, Elternbefragung, Elternbeirat, Elternbeirätin, Elternbeitrag, Elternberatung, Elternbesuch, Elternbeteiligung, Elternbildung, Elternermäßigung, Elternfreibetrag, Elternfreude, Elternführerschein, Elterngeld, Elterngespräch, Elternglück, Elterngruppe, Elterninitiative, Elterninteresse, Elternkarenz, Eltern-Kind-Beziehung, Eltern-Kind-Gruppe, Eltern-Kind-Zentrum, Elternliebe, Elternmitbestimmung, Elternnachmittag, Elternpaar, Elternrat, Elternrecht, Elternrente, Elternschaft, Elternschlafzimmer, Elternsegen, Elternsprecher, Elternsprecherin, Elternsprechstunde, Elternsprechtag, Elternstammtisch, Elterntaxi, Elternumfrage, Elternurlaub, Elternverein, Elternvertreter, Elternvertreterin, Elternvertretung, Elternwille, Elternzeit |

|---|---|

| Letztglied: | ca. 50 - Beispiele: Adoptionseltern, Ahneneltern, Ahnengroßeltern, Ahnenurgroßeltern, Alteltern, Altgroßeltern, Alturgroßeltern, Bonuseltern, Brauteltern, Ersatzeltern, Erzahneneltern, Erzahnengroßeltern, Erzahnenurgroßeltern, Erzeltern, Erzgroßeltern, Erzurgroßeltern, Gasteltern, Großeltern, Helikoptereltern, Herbergseltern, Herkunftseltern, Kindeseltern, Kindseltern, Obereltern, Obergroßeltern, Oberurgroßeltern, Pflegeeltern, Rabeneltern, Schwiegereltern, Stammgroßeltern, Stammurgroßeltern, Storcheneltern, Urahneneltern, Urahnengroßeltern, Urahnenurgroßeltern, Urgroßeltern, Vogeleltern, Wahleltern, Zwillingseltern |

| Binnenglied: | ca. 25 - Beispiele: Bundeselternrat, Einelternfamilie, Gesamtelternbeirat, Großelterngeneration, Landeselternbeirat, Landeselternrat, Schulelternbeirat, Schulelternratsvorsitzende, Schulelternsprecher, Schulelternsprecherin |

| Adjektive: | elterlich, elternabhängig, elternaktiv, elternfreundlich, elterninitiativ, elternlos, elternunabhängig |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Belege/Quellen

In den folgenden Belege sind nicht werbefreie Internetseiten mit einem Stern *) versehen.

Wortherkunft: Johann-Christoph Adelung: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Leipzig 1793-1801: Ältern, Eltern; Quelle Abbildung zeno.org (nicht werbefrei): Adelung: Ältern, Eltern, Brockhaus 1837 Ältern, Konrad Duden: Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 1. Aufl. Hersfeld 1880; 7. Aufl. Leipzig/Wien 1902; 8. Aufl. Leipzig/Wien 1905;

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo, DWDS, Wiktionary

Rechtschreibung: Duden *), DWDS, IDS, Wiktionary,

Etymologie: DWDS, educalingo *), Wiktionary, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info *), Wikipedia

Wortherkunft Ältern/Eltern: Johann-Christoph Adelung: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, Leipzig 1793-1801: Ältern, Eltern; Quelle Abbildungen zeno.org (nicht werbefrei): Adelung: Ältern, Eltern, Brockhaus 1837 Ältern

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

|}