NoSoSt fertig

Seite neu angelegt; Text von alter GO-Seite übernommen, überarbeitet und ergänzt

{{DISPLAYTITLE:xyz}} - Stichwort ist der genaue Seitenname, der angezeigt werden soll (Kleinschreibung wird berücksichtigt)

#REDIRECT [[Stichwort]] - Stichwort ist der Seitenname an die weitergeleitet werden soll

=

xxx Wörterseiten xxx

=

Fett

=

Fett

| Was ist ein Fettnäpfchen? |

| Hier kann ein Hinweis gegeben werden, wer die Frage gestellt hat. |

Diskussion

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort Stichwort gehört zum Modellwortschatz.

Du kannst dir auch einige [Fremdsprachen] anhören.

Hinweise zum Wort

| Bedeutung: | a) Fette sind feste chemische Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff.

b) Fettzellen sind Körperzellen (bei Tieren und Menschen) die in der Lage sind, Fett zu speichern. c) In der Technik werden Fette als Schmierstoffe verwendet. |

| Beispielsatz: | Bitte Text Beispielsatz(kursiv) einfügen |

| Wortinfo: | Nomen: das Fett (Einzahl, Singular), die Fette (Mehrzahl, Plural)

Adjektiv: fett, fetter, am fettesten Verb: fetten - ich fette, du fettest, er/sie/es fetten, wir/sie fetten, ihr fettet (Das Verb wird heute nur noch im Sinne von etwas einfetten verwendet.) |

| Herkunft: | Im süddeutschen Sprachraum benutzte man das Adjektiv feist. in Mittel- und Norddeutschland war hingegen fett gebräuchlich. Dieses Adjektiv hat sich dann im 16. Jahrhundert durchgesetzt. Die süddeutsche Variante wird heute nur noch umgangssprachlich und abwerten benutzt. |

| Wortbildungen: | Beispiele fehlen noch |

Wortbildungen (Beispiele)

| Die Wortbildungen zum Grundwort Fett sind zum Teil davon abgeleitet woraus das Fett hergestellt wird. Fette können hergestellt werden aus: | |

| A Pflanzen | z. B. Raps, Soja, aus Oliven oder Nüssen. |

| Erdnussfett, Kakaofett, Kokosfett, Palmfett, Pflanzenfett | |

| B Tiere | z. B. aus Milch von Kühen, Schafen, Ziegen usw. oder direkt aus dem Fett von Schweinen, Rindern (Speck) oder von Fischen wie z. B. Makrelen, Aalen oder Haien. |

| Bärenfett, Entenfett, Fettfisch, Gänsefett, Heringsfett, Milchfett, Schweinefett, Tierfett | |

| C Erdöl | Durch weitere Verarbeitung kann auch aus Erdöl Fett hergestellt werden. |

| Fettsäure, Schmierfett | |

| Weitere Wortbildungen können auf die unterschiedlichen Bedeutungen des Grundwortes Fett zurückgeführt werden. | |

| A Stoffliche Bedeutung | Fett als Stoff oder Substanz – etwas, das man anfassen oder sehen kann. |

| Butterfett, Pflanzenfett, Milchfett, Speisefett, Tierfett | |

| B Lebensmittel | Fett als Teil von Essen, beim Kochen oder Braten. |

| Bratfett, Backfett, Pommesfett, Schweinefett, Schmalzfett (oder einfach: Fettbrot), Speisefett | |

| C Körpergewebe | Fett im Körper – als Polster oder Schutz. |

| Körperfett, Bauchfett, Fettpolster, Fettzelle, Fettgewebe, Fettreserve | |

| D technische Verwendung | Fett als Schmiermittel oder Pflegestoff. |

| Maschinenfett, Schmierfett, Fahrradfett, Motorfett, Lederfett, Schuhfett | |

| E Umgangssprachlich | Fett in Redewendungen oder übertragenem Sinn. |

| Fettnäpfchen, Fettschrift (Schrift mit dicken Buchstaben), Fettfinger (umgangssprachlich für schmierige Finger), Fette Jahre (Redewendung) | |

| A. Stoffliche / chemische Bedeutung | Substanz aus Lipiden, die in Pflanzen, Tieren oder synthetisch vorkommt. | „Butter enthält viel Fett.“ | „Fette sind bei Raumtemperatur meist fest oder flüssig.“ | Lipid, Öl (in bestimmtem Kontext), tierisches Fett, Pflanzenfett |

| B. Ernährung / Lebensmittel | Bestandteil von Nahrungsmitteln, Energieträger im Körper. | „Man sollte nicht zu viel Fett essen.“ | „Fette liefern doppelt so viel Energie wie Kohlenhydrate.“ | Teilbegriffe: gesättigte Fette, ungesättigte Fette, Transfette |

| C. Körperliches Fett / Körpergewebe | Fettgewebe im menschlichen oder tierischen Körper. | „Er hat etwas zu viel Fett am Bauch.“ | „Das Fett schützt den Körper vor Kälte.“ | Fettgewebe, Speck, Körperfett |

| D. Technische / industrielle Verwendung | Schmiermittel oder Substanz zur Pflege, Schutz oder Gleitfähigkeit. | „Das Maschinenfett muss regelmäßig erneuert werden.“ | „Lederfett hält die Schuhe geschmeidig.“ | Schmierfett, Öl, Salbe |

| E. Metaphorisch / umgangssprachlich | Reichhaltigkeit, Übermaß oder „das Beste“. | „Das war das Fett des Geschäfts!“ (→ der Gewinn / das Beste daran) | „Er kassiert das Fett.“ (→ den größten Anteil) | |

xx

| Weiterführende Informationen zum Grundwort Fett |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Weiterführende Informationen zum Nomen Fett

Modellwortschatz

Das Wort Stichwort gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite). Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Wortherkunft

Ursprünglich bedeuteten die germanische Wörter *faitiða (Verb) und *faita- (Adjektiv) = ein Tier mästen, fett machen. Hierauf ist das Verb veiʒen = fett machen zurückzuführen. Von diesem Verb ist das Adjektiv ahd. feiʒit, feiʒʒit (8. Jh.) und später mhd. veiʒt, veiʒet abgeleitet. Daraus hat sich schließlich das neuhochdeutsche feist entwickelt.

In der niederdeutschen Sprache dominierte mnd. vet und später nd. fett. Seit dem 14. Jh. ist diese Variante auch in mitteldeutschen Dialekten zu finden. Beide Adjektive bedeuteten gemästet, beleibt, fett sein und das Verb veiʒen = fett machen, mästen.

Martin Luther verwendete in seinen Bibelübersetzungen zunächst sowohl die hochdeutsche (feist) als auch die niederdeutsche (fett) Variante. In späteren Bibellausgaben (Ende 16. Jh.) dominiert dann das Adjektiv fett. Danach setzte sich im deutschsprachigen Raum fett an Stelle von feist durch. Heute wird feist nur noch umgangssprachlich und meist abwertend im Sinne von unangenehm fett / dick verwendet.

Wörterliste

| Adjektive | ||||

|---|---|---|---|---|

| Bedeutung | Beispielwörter | Anz. | Synonyme | Beispielsätze |

| Fettgehalt: hoch / niedrig / Anteil | fettreich, fettarm, fettfrei | 9 | gehältig, mager | Das Produkt ist fettarm. Vollfett-Käse hat einen höheren Energiegehalt. |

| Beschaffenheit / Oberfläche | fettig, fettglänzend, fettfleckig | 7 | ölig, schmierig | Die Hände sind fettig vom Kochen. Die Jacke ist fettfleckig. |

| Chemisch / biologisch (Eigenschaft/Wirkung) | fettlöslich, fettspaltend | 5 | lipophil, lipolytisch | Vitamin A ist fettlöslich. Lipasen wirken fettspaltend. |

| Körper / Konstitution (auch abwertend) | fettleibig, fettbäuchig | 4 | adipös, korpulent | Fettleibige Patienten benötigen besondere Betreuung. Der Kater ist fettbäuchig. |

| Zustand nach Behandlung / Zusatz | befettet, eingefettet, rückfettend | 4 | geölt, gepflegt | Die Dichtung wurde vor der Montage eingefettet. Rückfettende Cremes schützen die Haut. |

| Ernährungstechnologie / Zusammensetzung | fetthaltig, halbfett, vollfett | 7 | gehaltvoll | Fetthaltige Milch enthält mehr Energie. Fettreduzierte Produkte schmecken oft anders. |

| sonstige Bedeutungen | fettdicht, fettgedruckt | 2 | resistent, Typografie | Die Verpackung ist fettdicht. Die Überschrift ist fettgedruckt. |

| Nomen | ||||

|---|---|---|---|---|

| Bedeutung | Beispielwörter | Anz. | Synonyme | Beispielsätze |

| Chemie / Stoffe (Substanz, Molekül, Säure) | Fettsäure, Fettmolekül, Fettsubstanz | 18 | Lipid, Triglycerid, Fettstoff | Fettsäuren sind Bausteine vieler Fette. Die Fettoxidation beeinflusst die Haltbarkeit von Lebensmitteln. |

| Verarbeitung / Industrie (Gewinnung, Trennung, Behandlung) | Fettgewinnung, Entfettung, Fettabscheider | 11 | Aufbereitung, Reinigung | In der Industrie erfolgt die Fettgewinnung mechanisch oder chemisch. Entfettung ist vor dem Lackieren notwendig. |

| Schmierstoffe / technische Fette | Schmierfett, Lagerfett, Maschinenfett | 15 | Schmiermittel, Gleitmittel | Das Lagerfett muss regelmäßig gewechselt werden. Kettenfett schützt vor Korrosion. |

| Nahrungs- und Speisefette (allgemein und pflanzlich) | Pflanzenfett, Nahrungsfett, Speisefett | 17 | Kochfett, Bratfett | Speisefette unterscheiden sich im Rauchpunkt. Palmfett ist bei Raumtemperatur fest. |

| Tierische Fette (nach Tier/Teil) | Schweinefett, Rinderfett, Gänsefett | 21 | Tierfett, Talg | Gänsefett eignet sich zum Schmoren. Körperfett dient als Energiespeicher. |

| Ernährung / Stoffwechsel / Medizin | Fettaufnahme, Fettverdauung, Fettstoffwechsel | 20 | Metabolismus, Lipidstoffwechsel | Ein hoher Blutfettspiegel erhöht das Herz-Kreislauf-Risiko. Die Fettverbrennung steigt bei Ausdauertraining. |

| Anatomie / Gewebe / Zellen | Fettgewebe, Unterhautfettgewebe, Fettzelle | 12 | Fettpolster, Fettreserve | Unterhautfettgewebe dient der Isolation. Fettpölsterchen bilden sich häufig am Bauch. |

| Pathologie / Krankheiten / Symptome | Fettleber, Fettleibigkeit, Fettgeschwulst | 7 | Adipositas, Lipom | Fettleibigkeit erhöht das Diabetesrisiko. Ein Lipom ist eine gutartige Fettgeschwulst. |

| Kulinarik / Gerichte / Lebensmittel | Fettbrot, Fettschnitte, Fettgebäck | 10 | Schmalzbrot, Stulle | In Sachsen isst man gern eine Fettbemme. Fetthering ist eine traditionelle Spezialität. |

| Typografie / Druck / Schrift | Fettdruck, Fettschrift, Fettschreibung | 5 | fette Schrift, Bold | Überschriften stehen meist in Fettdruck. Der Titel ist in Fettschrift gesetzt. |

| Geräte / Materialien / Werkzeuge / Produkte | Fettpresse, Fettstift, Fettseife | 12 | Werkzeug, Produkt | Die Fettpresse erleichtert das Abschmieren. Fettlöser entfernen Küchenrückstände. |

| Umgangssprachlich / derb (Personenbezeichnungen) | Fettsack, Fettwanst, Fettsau | 8 | Beleidigung, Schimpfwort | Solche Schimpfwörter sollte man vermeiden. Die Bezeichnung ist abwertend. |

| Pflanzen / Trivialnamen | Fetthenne, Fettkraut, Fettpflanze | 6 | Sedum, Pinguicula, Sukkulente | Die Fetthenne ist pflegeleicht. Fettkraut ist eine fleischfressende Pflanze. |

| Weitere Einzelfälle / Sammelkategorie | Fettkonsum, Fettbedarf | 19 | Verbrauch, Bedarf | Der Fettkonsum ist gesunken. Die Fettheit wird analytisch bestimmt. |

| sonstige Bedeutungen | Fettauge, Fettnäpfchen, Fettflosse | 12 | Geruch, Redewendung, | Auf der Suppe schwimmt ein Fettauge. Mit seinem Kommentar ist er ins Fettnäpfchen getreten. Manche Fische besitzen eine Fettflosse. |

| Verben | ||||

|---|---|---|---|---|

| Bedeutung | Beispielwörter | Anz. | Synonyme | Beispielsätze |

| Fett hinzufügen / auftragen / anreichern | einfetten, befetten, auffetten | 8 | einschmieren, fetten | Bitte die Dichtung leicht einfetten. Der Bäcker hat den Teig aufgefettet. |

| Fett entfernen / reduzieren / reinigen | entfetten, abfetten, ausfetten | 3 | abreinigen, entfetten | Metallteile müssen vor dem Lackieren entfettet werden. Der Mechaniker hat die Lager abgefettet. |

| Fett einlagern / fett werden (Zustandsänderung) | verfetten | 3 | fett werden | Aufgrund von Bewegungsmangel kann die Leber verfetten. Das Leder ist überfettet und weich. |

| Partizipformen / Resultatszustände | verfettet, überfettet | 2 | fett geworden | Die Maschine ist verfettet. Die Haut ist überfettet und glänzt. |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Redensarten

Die Wörter Fett und fett werden in einigen Redensarten verwendet. In den meisten Mehrwortausdrücken werden diese Wörter in einem übertragenen Sinn verwendet. Lediglich das 4. Zitat bezieht sich auf die technische Funktion des Schmierfetts. Die Redensarten sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), dem Online-Wörterbuch Wiktionary, Wikiquote oder der Internetseite Aphorismen verlinkt.

| Redensarten / Mehrwortausdrücke | ||

|---|---|---|

| Nr. | Redensart / Ausdruck | Kurzbeschreibung / Bedeutung |

| 1 | das Fett abschöpfen | Den besten oder lohnendsten Teil für sich behalten; den größten Vorteil ziehen. |

| 2 | das Kraut nicht fett machen | Eine Kleinigkeit, die keinen großen Unterschied macht; eine unbedeutende Verbesserung. |

| 3 | das macht den Kohl nicht fett | Eine geringe Zugabe oder Änderung verbessert die Lage kaum; es bleibt unerheblich. |

| 4 | Das Rad, das am lautesten quietscht, bekommt das meiste Fett. | Wer sich am lautesten beschwert, bekommt am meisten Aufmerksamkeit oder Hilfe. (engl. Sprichwort) |

| 5 | den Bock nicht fett machen | Eine Handlung, die nichts verbessert; eine nutzlose oder erfolglose Aktion. |

| 6 | den Braten nicht fett machen | Keine spürbare Verbesserung bewirken; nichts Entscheidendes beitragen. |

| 7 | des Wahnsinns fette Beute | Ironisch: Ausdruck für etwas völlig Verrücktes oder Absurdes (du bist ja des Wahnsinns fette Beute!). |

| 8 | des Wahnsinns fette Beute sein | Verrückt, überdreht oder unrealistisch handeln; nicht bei Verstand sein. |

| 9 | ein fetter Happen | Ein besonders lohnendes Stück / eine große Chance / ein ergiebiges Geschäft. |

| 10 | ein guter Hahn wird selten fett | Wer tüchtig ist oder viel arbeitet, gönnt sich wenig Genuss und legt daher kein Fett an. |

| 11 | hinten ist die Ente fett | Es ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist; das Ergebnis steht erst am Ende fest. |

| 12 | leck mich fett | Derb-umgangssprachlich: Ausdruck von Erstaunen, Ärger oder Überraschung („unglaublich!“ / „ich fass es nicht!“). |

| 13 | sein Fett abbekommen / abkriegen / wegbekommen / wegkriegen | Kritik, Strafe oder Ärger abbekommen; zur Rechenschaft gezogen werden. |

| 16 | selber essen macht fett | Ironisch-scherzhaft: Wer alles für sich behält, wird dick; Kritik an Egoismus. |

| 17 | sieben fette Jahre | Zeit des Wohlstands oder Erfolgs (biblisches Bild: sieben fette und sieben magere Jahre). |

| 18 | vom Wiegen wird die Sau nicht fett | Reines Kontrollieren oder Messen bringt keinen Fortschritt; man muss aktiv handeln. |

Belege/Quellen

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Wörterliste: Die Bedeutungsgruppen, Beispielwörter und -sätze wurden mit Unterstützung von ChatGPT-5 erstellt.

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS, educalingo, Wörterbuchnetz, Adelung, Herders CL, Mecklenburgisches WB, Rheinisches WB, WB bayrischer Mundart, Wortbedeutung.info, Wiktionary, Wikipedia

Redensarten: Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS), Wiktionary, Wikiquote, Aphorismen

| zurück zur Wortgeschichte Fett |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

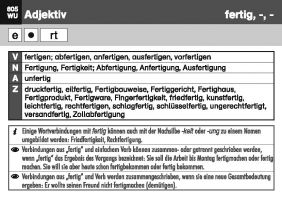

fertig

=

fertig

| Wir sagen <fertisch>. Warum schreiben wir dann fertig. |

| Jan, Klasse 3, Köln |

| Das Adjektiv fertig schreiben wir mit <g> am Ende. Aber man kann das Wort gar nicht steigern. Entweder es ist fertig oder nicht. Wie kann ich dann herausfinden, warum wir am Ende g und nicht k schreiben? |

| Melanie, Klasse 4, ?? |

| Ist das ig beim Wort fertig die Nachsilbe -ig, wie in mutig und bissig? Aber was ist dann fer? |

| Insa, Klasse 4, Bremerhaven |

Diskussion

Aussprache

Steigerung

Morphem fer

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Wortinfo

| Wortart: | Adjektiv |

| Aussprache: | [ˈfɛʁtɪk], [ˈfɛʁtɪç] |

| Steigerung: | keine Steigerung |

| Trennung: | fer-tig |

| Herkunft: | fertig: althochdeutsch: fartīg, mittelhochdeutsch: vertec, vertic

Fahrt: althochdeutsch: fart, mittelhochdeutsch: vart |

| Weiterführende Informationen zum Grundwort fertig |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Adjektiv fertig

| zurück zur Wortgeschichte fertig |

Weiterführende Informationen zum Adjektiv fertig

Modellwortschatz

Das Adjektiv fertig gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite).

Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Herkunft

| Fahrt |

|

| siehe auch | fahren, führen; Fähre, Fjord, Furt; Gefährt, Gefährte(in) |

| fertig |

|

| fertigen: mhd. vertegen = reisefertig machen

Fertigkeit = Geschicklichkeit (16. Jh.) |

Bedeutungen

xxx.

| 1. | Etwas ist beendet / abgeschlossen |

|---|---|

| Bedeutung | Etwas ist zu Ende, man hat es geschafft oder erledigt. |

| Beispiele | „Ich bin fertig mit den Hausaufgaben.“

„Das Puzzle ist fertig, alle Teile sind an ihrem Platz.“ |

| „Das Projekt ist nun fertig, alle Berichte sind eingereicht.“

„Als das Manuskript fertig war, legte sie den Stift mit sichtbarer Erleichterung beiseite.“ |

| 2. | Etwas ist bereit / einsatzfähig |

|---|---|

| Bedeutung | Etwas ist so weit, dass man es jetzt benutzen oder anfangen kann. |

| Beispiele | „Das Essen ist fertig, komm bitte an den Tisch!“

„Der Zug ist fertig zum Abfahren.“ |

|

| 3. | Jemand ist sehr müde oder erschöpft |

|---|---|

| Bedeutung | Eine Person hat keine Kraft mehr, ist kaputt oder müde. |

| Beispiele | „Nach dem Fußballtraining war ich total fertig.“

„Papa ist heute so fertig, er legt sich gleich hin.“ |

| „Nach dem langen Arbeitstag war sie völlig fertig und sprach kaum noch ein Wort.“

„Er wirkte fertig, als hätte ihn die letzte Woche ausgelaugt.“ |

| 4. | Jemand ist verärgert, traurig oder genervt (emotional erschöpft) |

|---|---|

| Bedeutung | Man ist emotional „am Ende“, enttäuscht oder wütend. |

| Beispiele | „Ich war richtig fertig, als mein Hamster gestorben ist.“

„Sie war so fertig, weil ihre beste Freundin umgezogen ist.“ |

| „Sie stand fertig am Fenster, als hätte man ihr den Boden unter den Füßen entzogen.“

„Nach der Nachricht über den Unfall war sie völlig fertig mit den Nerven.“ |

| 5. | Etwas ist schon gemacht oder gekauft, nicht selbst hergestellt |

|---|---|

| Bedeutung | Etwas ist ein Fertigprodukt, man muss es nicht selbst machen. |

| Beispiele | „Wir essen heute fertige Pizza aus dem Ofen.“

„Mama hat einen fertigen Kuchen gekauft.“ |

| „Er zieht es vor, fertige Mahlzeiten zu kaufen, anstatt selbst zu kochen.“

„In Zeiten der Bequemlichkeit greifen viele zu fertigen Lösungen statt zum eigenen Handwerk.“ |

| 6. | (umgangssprachlich, scherzhaft) Jemand ist verrückt oder benimmt sich absurd |

|---|---|

| Bedeutung | Manchmal sagt man „Der ist ja fertig!“, wenn jemand etwas total Verrücktes macht. |

| Beispiele | „Der ist ja fertig, der springt mitten im Winter in den See!“

„Du bist ja fertig, so eine Idee zu haben!“ |

| „Sie hielt ihn für völlig fertig, als er das Projekt in einer Woche beenden wollte.“

„Du bist ja fertig, dir bei dieser Kälte ein Eis zu kaufen!“ |

| 7. | Mit jemandem oder etwas fertig sein – abgeschlossen / distanziert |

|---|---|

| Bedeutung | (übertragen) Man hat genug von jemandem oder etwas. Man will sich nicht mehr damit beschäftigen oder keinen Kontakt mehr. |

| Beispiele | „Ich bin mit Paul fertig – er hat mich schon wieder geärgert!“

„Mit diesem Spiel bin ich fertig, ich spiele jetzt etwas anderes.“ |

| „Nach diesem Streit bin ich mit ihr fertig – es gibt kein Zurück mehr.“

„Er erklärte ruhig, er sei mit dem Thema fertig, es interessiere ihn nicht länger.“ |

| 8. | Etwas ist vollkommen, ausgereift, perfekt |

|---|---|

| Bedeutung | (gehoben) Etwas oder jemand ist ganz entwickelt oder vollständig ausgebildet. |

| Beispiele | „Nach vielen Jahren Übung ist sie eine fertige Pianistin.“

„Das Bild ist ein fertiges Kunstwerk, man muss nichts mehr ändern.“ |

| „Nach Jahren der Ausbildung ist sie nun eine fertige Musikerin von bemerkenswerter Reife.“

„Das Werk zeigt den Künstler als fertigen Meister seiner Ausdrucksmittel.“ |

Aussprache

Die Aussprache der Endung -ig wird in Aussprachewörterbüchern meist mit [-ɪç] angegeben (sh. Duden). Aber auch die Nebenform [-ɪk] ist im deutschen Sprachraum zulässig (sh. Duden Aussprachewörterbuch, Anmerkung zum Suffix -ig).

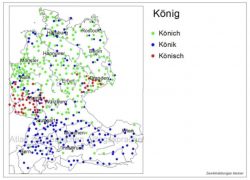

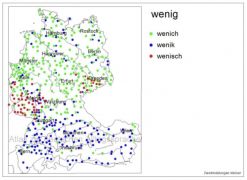

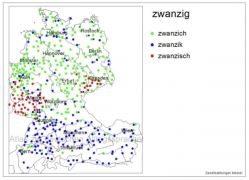

Für den Atlas zur deutschen Alltagssprache wurde zur Aussprache von Nomen und Adjektiven mit -ig die Aussprache in den verschiedenen Regionen des deutschen Sprachraums untersucht. Hierfür wurden die Wörter König, wenig und zwanzig genutzt. Die folgenden drei Abbildungen geben die räumliche Ausprägung der Aussprachevarietäten wieder (Quelle):

Übertragen auf das Verb fertig bedeutet diese Untersuchung und die Beschreibung im Aussprachewörterbuch des Duden: Die Aussprache [ˈfɛʁtɪç] ist die bei „deutschen Berufssprechern“ bevorzugte Variante. Diese Variante dominiert im nördlichen Teil (Benrather Linie) Deutschlands. Die Aussprache [ˈfɛʁtɪk] ist eine zulässige Nebenform. Diese wird bevorzugt in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz gesprochen. Die im Rheinland und Teilen Sachsens häufig vorkommende Aussprache [ˈfɛʁtɪʃ] gilt hingegen als Regiolekt.

Wörterlisten

Mit dem Adjektiv fertig gibt es sehr viele Wortbildungen. Allein im Textkorpus von Wikipedia kommen über 2.500 verschiedene (!) Wortbildungen mit den Grundwort fertig vor (sh. Kap. Belege/Quellen). Einige Wortbildungen mit dem Adjektiv fertig sind zudem sehr produktiv. Besonders zahlreich sind die Verbbildungen mit den Präfixen/Partikeln ab-, an-, auf- und recht-. Besonders zahlreich sind Wortbildung mit dem Nomen Fertigung. Fast jedes neue Fertigprodukt bekommt auch eine neue Fertigung, das reicht von der Blasformfertigung, über die Displayfertigung bis hin zu Polymerbetonfertigung und Rotorblattfertigung. Häufig sind solche Wortbildungen nur in Fachzeitschriften, Produktbeschreibungen oder auf Internetseiten zu finden.

Die folgenden Tabellen enthalten einige wenige Beispielwörter, die aus dem Adjektiv fertig oder dem Verb fertigen gebildet sind. Als Belege wurden hier die Einträge von Wikipedia (ab 2020) durchsucht. Die Einzelwörter sind mit dem Wikipediaartikel, dem DWDS oder dem Online-Wörterbuch Wiktionary verlinkt auf dem dieser Begriff eingetragen ist. Um einen Begriff zu finden musst du die Suchfunktion deines Browsers verwenden (Strg.+f).

| Nomen | |

|---|---|

| Fertig- | Die Wortart einer Wortbildung wird vom Letztglied bestimmt. Steht das Adjektiv am Anfang einer Wortbildung so muss das Letztglied ein Nomen sein. Diese Wortbildungen werden immer ohne Fugen-s gebildet. Ganz allgemein gilt: Ist bei einer Wortbildung das Erstglied ein Adjektiv dann folgt hierauf nie ein Fugen-s. |

| Fertigbackmischung, Fertigbeton, Fertighaus, Fertiggericht, Fertigprodukt, Fertigsuppe, ... | |

| -fertig- | das Adjektiv fertig kommt als Binnenglied in Nomen fast ausschließlich in Verbindung mit den Suffixen -keit und -ung vor. Hier einige der wenigen Wortbeispiele, die nicht mit diesen Suffixen gebildet werden: |

| Betonfertigteil, Halbfertigprodukt, Halbfertigware, Schlüsselfertigbau, Straßenfertiger, ... | |

| Fertigung- | Die Wortbildung mit Fertigung als Erstglied wird immer mit einem Fugen-s gebildet. |

| Fertigungsinsel, Fertigungssegmentierung, Fertigungstechnik, Fertigungsverfahren, ... | |

| -fertigung | Autofertigung, Endfertigung, Getriebefertigung, Massenfertigung, Serienfertigung, Teilefertigung, ... |

| Fertigkeit- | Die Wortbildung mit Fertigkeit (Singular) als Erstglied wird immer mit einem Fugen-s gebildet. |

| Fertigkeitsbereiche, Fertigkeitserwerb, Fertigkeitssystem, Fertigkeitswurf, ... | |

| -fertigkeit | Fingerfertigkeit, Grundfertigkeit, Lesefertigkeit, Schreibfertigkeit, Sprachfertigkeit |

| Adjektive | |

|---|---|

| fertig- | fertigbebaut, fertiggemalt, fertigungsbedingt, fertigungsorientiert, ... |

| -fertig | ausgehfertig, bettfertig, fingerfertig, friedfertig, leichtfertig, schlüsselfertig, versandfertig, ... |

| Verben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| getrennt oder zusammen | Einige zusammengesetzte Verben können zusammen oder getrennt geschrieben werden. „Die Verbindung aus fertig und sein schreibt man immer getrennt: fertig sein. Wenn fertig das Ergebnis der mit einem folgenden einfachen Verb bezeichneten Handlung angibt, kann man getrennt oder zusammenschreiben“ (Quelle), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Beispiele: fertigbauen / fertig bauen, fertigbekommen / fertig bekommen, fertigbringen / fertig bringen, fertigkriegen / fertig kriegen, fertigmachen / fertig machen, fertigstellen / fertig stellen, fertigwerden / fertig werden, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Partikelverben | Von einigen Präfix- und Partikelverben gibt es ein Verb mit der Ergänzung -zu- (erweiterter Infinitiv/Gerundivum), ein Adjektiv mit der Ergänzung -ge- (zugleich Partizip II) und ein Nomen mit dem Suffix -ung. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Wortbildungen als Beispiele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Interessant ist wie viele neue Wörter von den Verben gebildet werden können und wie häufig diese Verben in Texten vorkommen. In Spalte 1 ist angegeben wie häufig ein Wort (einschließlich aller Ableitungen und Wortbildungen) in Texten mit freiem Zugang vorkommt. Ausgewertet wurde die Gegenwartskorpora mit freiem Zugang des DWDS. In den Spalten 2 und 7 ist angegeben, wie viele verschiedene Wortbildungen vom Grundwort (Spalte 2) in Texten vorkommen. Hierfür wurden die Texte des Wikipedia-Korpus für den Zeitraum von 2010 bis 2025 (siehe DWDS) ausgewertet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Die Zahlen in der ersten Spalte zeigen, dass es zwei Wörter gibt, die häufig vorkommen: rechtfertigen und anfertigen. Diese beiden Wörter können daher auch für Schüler*innen bzgl. der Bedeutung wichtig sein. Bei beiden Wörtern sind es vor allem die Substantivierungen mit dem Suffix -ung, die besonders oft in Texten zu finden sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Betrachtet man die Wortbildung von den Grundwörtern mit Partikeln/Präfixen und dem Adjektiv fertig, so sind vor allem die Nomenbildungen mit dem Suffix -ung, die bis heute produktiv sind. Dies gilt besonders für die Nomen Abfertigung, Anfertigung und Rechtfertigung. Hier einige Beispiele: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Abfertigung | In den meisten Wortbildungen steht Abfertigung- als Erstglied (108). Beispiele: Abfertigungsbeamte, Abfertigungsdienst, Abfertigungsgebäude, Abfertigungsgebühr, Abfertigungsschalter, ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Nicht ganz so viele Wortbildungen gibt es mit Abfertigung als Letztglied (76). Beispiele: Eilgutabfertigung, Gepäckabfertigung, Güterabfertigung, Massenabfertigung, Telegrammabfertigung, Zollabfertigung, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anfertigung | Mit Anfertigung als Erstglied gibt es nur wenige Wortbildugen (10). Beispiele: Anfertigungskosten, Anfertigungspreis , ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Die meisten Wortbildungen gibt es mit Anfertigung als Letztglied (52). Beispiele: Einzelanfertigung, Maßanfertigung, Neuanfertigung, Serienanfertigung, Sonderanfertigung, Spezialanfertigung , ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Rechtfertigung | In den meisten Wortbildungen steht Rechtfertigung- als Erstglied (108). Beispiele: Rechtfertigungsdruck, Rechtfertigungsgrund, Rechtfertigungslehre, Rechtfertigungsschrift, Rechtfertigungsversuch, Rechtfertigungszwang, ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Im Gegensatz hierzu sind Wortbildungen mir Rechtfertigung als Letztglied (20) selten und nur mit wenigen Belegen in Texten, z. B. Glaubensrechtfertigung, Kriegsrechtfertigung, Lebensrechtfertigung, Selbstrechtfertigung, Systemrechtfertigung, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| fertigen | Weitere Verbableitungen vom Adjektiv fertig kommen nur vereinzelt sehr selten in Texten vor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Hinweise zum Unterricht: Das Wort fertig bietet sich an, wenn mit Schüler*innen die Vielfalt der Wortbildungen besprochen wird. Kinder, die sich noch von der Aussprache für die Schreibung eines Wortes leiten lassen können an diesen Wortbildungen lernen, zunächst Wörter in Einzelwörter zu zerlegen. Hieraus können sie sich dann mit wenigen Strategien die Richtige Schreibung eines Wortes ableiten. Gerade für Kinder, die in einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind, ist die Wortbildung ein nicht unerhebliches Problem. Was in anderen Sprachen die fertige Mischung von Zutaten für einen Kuchen ist, das können wir in der deutschen Sprach auf eine Fertigbackmischung reduzieren.

Unikales Morphem ?

Belege/Quellen

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz,

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS: fertig, fahren, Fahrt; Wörterbuchnetz: Adelung, Grimm, Wander,

Wortbedeutung: DWDS, Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache; Wortbedeutung.info, Wiktionary, Wikipedia

Aussprache: Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS): Aussprache der Endung -ig (allgemeinverständlicher kurzer Artikel zum Thema); Wiktionary/fertig, Wiktionary/fertig/Diskission; Aussprachewörterbuch, 8. Aufl. 2023, Artikel "ig-Aussprache im Wortnebenton"; Leibniz-Institut für deutsche Sprache (IDS): -ig im Auslaut, -ig in Zahlen; Atlas zur deutschen Alltagssprache: Ausspracheerhebung zu König, wenig, zwanzig

Getrennt /Zusammenschreibung: Duden Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, 9. Aufl. 2021, Stichwort fertig

Korpusanalyse: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS): Fertig*, fertig*, *fertig*;

| zurück zur Wortgeschichte fertig |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Fall #REDIRECT[[Info -fallen#der Fall]] / Gefallen #REDIRECT[[Info -fallen#Gefallen]] / Falle #REDIRECT[[Info -fallen#die Falle]] / falls #REDIRECT [[Info -fallen#falls]] / fällen #REDIRECT [[Info -fallen#fällen]] / fällig #REDIRECT [[Info -fallen#fällig]] / Gefälle #REDIRECT [[Info -fallen#das Gefälle]]

fallen

| Bei den Wörtern Zufall und jemandem einen Gefallen tun, da fällt doch gar keiner. Was haben diese Wörter mit dem Verb fallen zu tun? |

| Fatima, Klasse 5, Offenbach |

Diskussion

|

Das Wort fallen wurde schon früh in der Bedeutung runterfallen und zufallen gebraucht.

Wenn jemand bei einem Streit für eine Seite Partei ergreift (dieser Seite zufällt), spendet er Beifall und tut dieser Seite damit einen Gefallen. Dieser Vorfall ist für die andere Seite ein richtiger Unfall. Es fällt allen auf, dass dieses Verhalten kein Zufall sein kann. |

|

Lieber Graf Ortho, das haben Sie wirklich nett gesagt. Ihre Beispielwörter zeigen sehr schön, die große Bandbreite an Bedeutungen, den das Verb fallen einnehmen kann. |

| Schon die alten Germanen kannten das Verb fallen. Bereits im Mittelalter wurde das Verb in sehr vielen Bedeutungen verwendet. Es konnte stürzen (einstürzen, herabstürzen), zu Fall kommen, sinken, aber auch zuteil werden, umfallen oder verfallen bedeuten. | |

| Schon früh wurde das Verb zusammen mit Funktionswörtern (Partikel) und Vorsilben (Präfixe) verwendet. | |

| Hier ein Beispiel: | |

| „Die Kastanien fallen auf den Boden und öffnen sich.“ Aus auf etwas fallen wurde auffallen im Sinne von sich öffnen und daraus wurde auffallen im Sinne von ins Auge springen (die Augen öffnen), hervorstechen. Schließlich wurde von dem Verb das Adjektiv auffällig abgeleitet. | |

| „Mir fiel sofort auf, dass er sehr nervös war.“ „Es war auffallend, wie schnell er wieder ruhig wurde.“ „Er war interessant und auffällig gekleidet.“ | |

| So entwickelten sich mit der Zeit aus dem Verb fallen eine Vielzahl neuer Wörter. | |

|

Da kenn ich auch einige Wörter: auffallen, ausfallen, durchfallen, einfallen, gefallen, hinfallen, überfallen, umfallen ... Und natürlich auch noch die dazu passenden Nomen: |

|

Hallo!!! Könnt ihr beiden endlich zur Frage von Fatima kommen? |

|

Schade! Es gibt noch so viel zum Verb fallen zu erzählen, wie zum Beispiel die hiervon abgeleiteten Nomen: Ausfall, Durchfall, Einfall ... |

| Also gut: Kommen wir zur Frage von Fatima: Was haben die Nomen Zufall und Gefallen mit dem Verb fallen zu tun? Dieses Wort ist ein gutes Beispiel für die Vielfalt der Bedeutung, die in einem Wort stecken kann. | |

| Eine vollständige Lister aller Vorsilben findest du auf der Seite Infoseite zum Grundwort fallen. | |

|

Im Mittelalter konnte das Verb zuovallen sowohl hinzukommen (das, was einem zufällt), zuteilwerden und auch sich ereignen. |

|

Einiges ist bis heute erhalten geblieben, z. B. die Bedeutung sich ereignen: „Die Tür fiel von einem Windstoß plötzlich zu.“ Oder zuteilwerden: „Im neuen Stundenplan sind mir wieder die Vertretungsstunden in der Klasse 2 zugefallen.“ |

| Zufall | Bei dem zugehörigen Nomen Zufall hat sich später die Bedeutung eingeengt auf etwas, das unerwartete eintritt oder geschieht. „Das war ein glücklicher Zufall, dass wir uns im Urlaub getroffen haben.“ „Ich habe nur durch Zufall erfahren, dass die Unterrichtsstunde morgen ausfällt.“ |

| zufällig | Auch das Adjektiv zufällig (früher zuovellic) hat sich an diese Bedeutung angepasst. „Unser zufälliges Treffen im Urlaub hat mir richtig gut gefallen.“ „Diese neue Entdeckung konnte er nicht zufällig gemacht haben.“ |

|

Das Verb gefallen gab es auch schon im Mittelalter. Damals hieß es noch gifallan. Es hatte damals die Bedeutung zufallen, zusagen oder zuteilwerden oder auch zutreffen. Später wurde aus zuteilwerden die Bedeutung: das, was einem zufällt (ohne etwas hierfür getan zu haben). |

| Vergangenheits-form (Perfekt) | Wenn du sagst: „Der Apfel ist (herunter)gefallen.“ dann ist gefallen die Vergangenheitsform des Verbs fallen. |

| Adjektiv gefallen | Aus der Vergangenheitsform hat sich auch das Adjektiv gefallen (sein) entwickelt. Es wurde am Kriegerdenkmal an die gefallenen Soldaten im gedacht. Dieses Adjektiv kann nicht gesteigert werden. |

| der/die Gefallene | Aus dem gefallenen Soldaten wurde das Nomen der Gefallene (Einzahl, Singular), die Gefallenen (Mehrzahl, Plural) und mit unbestimmtem Artikel ein Gefallener. Die Weiblichkeitsform hierzu ist die/eine/zwei Gefallene. |

| Verb gefallen | Später wurde die Vergangenheitsform gefallen auch in übertragenem Sinn als eigenständiges Verb gebraucht. Aus der Bedeutung zusagen wurde gefallen: Das Kleid, die Geschichte, dein Lachen usw. gefällt mir. |

| der Gefallen,

die Gefallen |

Aus dem Verb ist das Nomen der Gefallen geworden. Wenn dir jemanden einen Gefallen tut, dann gibt er dir etwas ganz uneigennützig etwas. Der Gefallen ist das, was dir zufällt, ohne dass du hierfür etwas zu tun brauchtest. Beispiele: Du kannst mir einen Gefallen tun und mir in der Küche helfen. |

| das Gefallen,

kein Plural |

Dieses uneigennützige Handeln ist etwas Positives. Und diese positive Haltung einer Person oder Sache gegenüber führt dazu, dass man selbst Gefallen an etwas (oder jemandem) findet. Beispiele: Ich gefalle mir in dem roten Kleid am besten. Sie hat Gefallen an dem rothaarigen Jungen aus der Sportgruppe gefunden. Die meisten Kinder finden großes Gefallen an seinem Unterricht. |

|

Liebe Fatima, schön, dass du diese Frage gestellt hast. Ich hätte nicht gedacht, dass die Wortbildungen vom Verb fallen so vielfältig sind und ein einzelnes Wort so viele Bedeutungen annehmen kann. Klar, dass bei deiner Frage meine beiden Teamkollegen so ins schwärmen gekommen sind. |

| Auf der Seite Infoseite zum Grundwort fallen findest du eine Zusammenstellung der Bedeutungen, verschiedene Wörterlisten, Redensarten und viele weitere Informationen zum Verb fallen. | |

Weiterführende Informationen

Modellwortschatz

Das Wort fallen gehört zum Modellwortschatz.

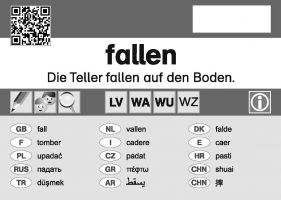

Du kannst dir auch einige Fremdsprachen anhören.

Wortherkunft

| fallen: mhd. vallen, ahd. fallan; Quelle

Gefallen (Freundschaftsbeweis): mittelhochdeutsch geval; Gefallen (Wohlgefallen): mittelhochdeutsch gevallen, substantivierter Infinitiv; gefallen (1. sich/jemandem gefallen) mittelhochdeutsch gevallen, althochdeutsch gifallan, eigentlich = zufallen, zuteilwerden; gefallen (2. im Krieg gefallen) https://www.dwds.de/wb/fallen#d-1-3-1; gefallen (3. Partizip zu fallen); Quelle Gefallen (uneigennützige Hilfeleistung: Quelle |

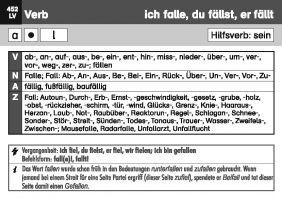

Beugung (Konjugation)

Das Wort fallen ist ein starkes Verb. Die Beugung des Wortes ist also nicht regelhaft. Gegenwart (Präsens):

| Gegenwart | Einzahl | Mehrzahl |

|---|---|---|

| 1. Person | ich falle | wir fallen |

| 2. Person | du fällst | ihr fallt |

| 3. Person | er/sie/es fällt | sie fallen |

| 1. Person | ich fiel | wir fielen |

|---|---|---|

| 2. Person | du fielst | ihr fielt |

| 3. Person | er/sie/es fiel | sie fielen |

Die Formen der Vergangenheit (Perfekt) und Zukunft (Futur) werden mit dem Hilfsverb sein gebildet.

- Vergangenheit: ich bin gefallen, du bist gefallen, er ist gefallen; wir sind gefallen, ihr seid gefallen, sie sind gefallen

- Zukunft: ich werde fallen, du wirst fallen, er wird fallen; wir werden fallen, ihr werdet fallen, sie werden fallen

| Weiterführende Informationen zum Grundwort fallen |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

| zurück zur Wörterseite fallen |

Weiterführende Informationen zum Wort fallen

Auf dieser Infoseite kannst du mehr über das Verb fallen erfahren, über die Herkunft des Verbs und seiner Ableitungen sowie über die große Bedeutungsvielfalt. Im Kapitel Wörterlisten findest du zum Verb fallen und den Ableitungen der Fall, die Falle, den Adjektivbildungen falls, fällig sowie den Ableitungen fällen und Gefälle. Insgesamt gibt es mehr als 1.500 Wortbildungen mit dem Grundwort fallen und seinen Ableitungen. Die verschiedenen Wörterlisten enthalten einige Beispielwörter aus der großen Vielfalt der Wortbildungen.

Modellwortschatz

Das Wort fallen gehört zum Modellwortschatz (siehe Karteikarte: Vorderseite, Rückseite). Du kannst dir zu diesem Wort auch einige Fremdsprachen anhören.

Herkunft, Entwicklung

fallen: fallen: ie. *phō̌l- bzw. *pō̌l- = fallen, ahd. fallan, mhd. vallen. DWDS

der Fall: ahd. fal (8. Jh.), mhd. val = Sturz, Einsturz, später auch im übertragenen Sinn Niederlage (abgeleitet von der Redewendung: die Würfel sind gefallen) DWDS Später wurde das Nomen auch im juristischen Sinn, Straffall. und in der Medizin im Sinne von Patient verwendet. Hier ist die Bedeutung abgeleitet von was jemandem zufällt bzw. Person, der etwas zugefallen ist, (z. B. eine Krankheit: Coronafall, Krebsfall) ist abgeleitet. In der Grammatik ist der lateinische Begriff casus (griech. ptṓsis = das Fallen) im 14. Jh. durch den vom germanischen abgeleiteten Begriff ahd. fal ersetzt worden. DWDS , Wiktionary

die Falle: ahd. falla (8. Jh.), mhd. valle = Falle, Falltür. Ursprünglich war die Falle ein Gerät mit einer Klappe, die zufällt, wenn ein Kleintier das Gerät berührt. DWDS, Wiktionary

fällen: ahd. fellen, mhd. vellen = etwas zu Fall bringen, niederwerfen’ (9. Jh.), später auch in der Bedeutung töten (jemanden zu Fall bringen); ursprünglich war die Bedeutung: etwas unternehmen damit etwas fällt. Diese Bedeutung wurde später auch im juristischen Sinn verwendet z. B. ein Urteil fällen, eine Entscheidung fällen. DWDS, Wiktionary.

fällig: ahd. fellīg = fallend, stürzend, baufällig, eingestürzt (10. Jh.), mhd. vellec, vellic = zu Fall kommend; hieraus entwickelte sich später die heute verwendete Bedeutung: auf einen bestimmten Zeitpunkt fallen, z. B. Die Kaution ist sofort fällig. DWDS, Wiktionary

Gefälle: ahd. gifelli, mhd. gevelle; als Ableitung vom Verb fallen zunächst in der Bedeutung Sturz (der Fall, hinfallen), Einsturz, Unfall, Verfall (10 Jh.), dann auch Absturz und auch schon im Mittelalter in der heutigen Bedeutung abschüssiges Gelände (das, was abfällt). Später auch im übertragenen Sinn: Unterschied zwischen hohen (meist positiv bewerteten) und niedrigen (meist negativ) Werten. DWDS, Wiktionary

der Gefallen (Freundschaftsbeweis): mhd. geval; Gefallen (uneigennützige Hilfeleistung: mhd. geval DWDS, Wiktionary; das Gefallen (Wohlgefallen) (kein Plural): mhd. gevallen, substantivierter Infinitiv; gefallen (1. sich/jemandem gefallen): ahd. gifallan, mhd. gevallen eigentlich zufallen, zuteilwerden DWDS; , Wiktionary gefallen (2. im Krieg gefallen); gefallen (3. Partizip zu fallen); Gefallener: Substantivierung von gefallen DWDS

gefällig: Schon im Mittelalter Adjektivbildung zum Verb gefallen: ahd. gifellīg = geeignet (ca. 10 Jh.); mhd. gevellec, gevellic = angemessen, günstig, gefallend; DWDS; Gefälligkeit: Substantivbildung vom Adjektiv; mhd. gevellekeit = was gefällt, Gunst Wiktionary. gefälligst: Superlativ vom Adjektiv gefällig. Wurde seit dem 17. Jh. auch als Adverb in der gehobenen Amtssprache i. S. v. bitte verwendet. Heute umgangssprachlich um eine energische Forderung oder einem Befehl verstärkenden Ausdruck zu verleihen. Nimm gefälligst die Füße vom Tisch. Verschwindet gefälligst von hier. Lass ihn gefälligst in Ruhe. DWDS, Wiktionary

auffallen (Beispiele für die Entwicklung der Bedeutung): Ettlichs fiel vnter die doꝛnen/ vnd die dornen wuchſen auff ... (1522) (Quelle); sunder fielen auff ire knye umb gnad bittend (1557) (Quelle); Bedeutungswandel: ... auch die Haare ließ er stutzen, damit der Unterschied nicht auffiele. (i.S.v. ins Auge fallen - 1558) (Quelle); Der Sieg aber fiel auff die Mechelburgische Seyte (i.S.v. auftreffen - 1639) (Quelle); Eine perpendicular Linee zu machen die Gerade auffs Ende auffalle. (i.S.v. auftreffen - 1662) (Quelle)

zufallen: mhd. zuovallen = hinzukommen, zuteil werden, sich ereignen; Zufall: mhd. zuoval = Anfall, Angriff, das Zuteilwerden; jmdm. zufallender Besitz, Vorteil (15. Jh.); unerwartetes, unvorhergesehenes Geschehen (17. Jh.); DWDS

Bedeutungen

Die vielen Bedeutungen des Verbs fallen können ganz unterschiedlich sortiert werden, z. B. im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) oder bei Wiktionary. Hier und im Kapitel Wörterlisten wird eine eigenständige Sortierung vorgeschlagen:

- Räumlich, nach unten gerichtet. Das Glas fällt vom Tisch. Das Kind ist hingefallen. Der Baum ist im Sturm umgefallen.

- Verlust, Untergang: Der Soldat ist im Krieg gefallen. Die alte Burg verfällt langsam. Er fiel erschöpft ins Gras. Er ist in alte Gewohnheiten hineingefallen.

- Rückgang, Abnahme: Die Preise fallen. Die Aktienkurse sind deutlich gefallen. Die Mannschaft ist in der Tabelle zurückgefallen.

- Einfallen, Auftreten: Die Entscheidung fällt morgen. Das Urteil ist gefallen. Es fiel mir sofort auf, dass er nervös war. Der Unterricht fällt morgen aus.

- Zuteilung, Zuweisung: Die Wahl fiel auf ihn. Das Los fiel auf sie.

- Überraschendes, plötzliches Handeln: Ein Schuss fiel.

- sonstige Bedeutungen (z. B. Metaphorisch): In Ohnmacht fallen. Durch die Prüfung fallen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Wortbildungen zum Grundwort fallen mit Partikeln und Präfixen. Die Tabelle ist nach den Bedeutungen (sh. Kapitel Bedeutungen) gruppiert. Daher können einzelne Wortbildungen mehrfachaufgeführt sein.

| 1. Räumlich, Bewegung nach unten | |

|---|---|

| abfallen | „Das Bild ist von der Wand abgefallen.“ |

| aufeinanderfallen | „Die Kisten sind im Lager aufeinandergefallen.“ |

| runterfallen | „Die Münze ist vom Tisch runtergefallen.“ |

| gegeneinanderfallen | „Die Kämpfer sind im Ring gegeneinandergefallen.“ |

| herabfallen | „Die Blätter sind vom Baum herabgefallen.“ |

| herausfallen | „Der Knopf ist aus dem Hemd herausgefallen.“ |

| herniederfallen | „Der Regen fiel in Strömen hernieder.“ |

| herunterfallen | „Mein Schlüssel ist vom Balkon heruntergefallen.“ |

| hinauffallen (selten) | „Das Blatt fiel vom Wind nach oben hinauf.“ |

| hinausfallen | „Das Buch ist aus der Tasche hinausgefallen.“ |

| hinfallen | „Das Kind ist hingefallen.“ |

| hinfallen | „Das Kind ist hingefallen.“ |

| hintenüberfallen | „Der Stuhl kippte, und er fiel hintenüber.“ |

| hinunterfallen | „Der Ball ist die Treppe hinuntergefallen.“ |

| rausfallen (ugs.) | „Mir ist das Handy aus der Tasche rausgefallen.“ |

| reinfallen | „Ein Stein ist in den Brunnen reingefallen.“ |

| übereinanderfallen | „Die Soldaten sind im Gedränge übereinandergefallen.“ |

| umfallen | „Der Baum ist im Sturm umgefallen.“ |

| vornüberfallen | „Er ist vornübergefallen und hat sich verletzt.“ |

| 2. Untergang, Verlust | |

| anheimfallen | „Das Land fiel dem Feind anheim.“ |

| heimfallen | „Das Erbe fiel seinem jüngsten Sohn heim.“ |

| herfallen über | „Die Wölfe fielen über die Schafe her.“ |

| hineinfallen (metaphorisch/negativ) | „Er ist in alte Gewohnheiten hineingefallen.“ |

| niederfallen | „Er fiel erschöpft ins Gras nieder.“ |

| verfallen | „Die Burg verfällt langsam zu Ruinen.“ |

| verfallen | „Die alte Burg verfällt langsam.“ |

| zerfallen | „Das alte Gebäude ist völlig zerfallen.“ |

| 3. Abnahme, Rückgang | |

| abfallen | „Die Leistungen fielen im letzten Spiel stark ab.“ |

| entfallen | „Der Termin ist leider entfallen.“ |

| flachfallen (ugs.) | „Das Konzert ist wegen Regen flachgefallen.“ |

| fortfallen | „Der Termin fällt morgen fort.“ |

| nachfallen | „Die Preise sind in den letzten Tagen nachgefallen.“ |

| rückfallen | „Die Mannschaft ist in der Tabelle zurückgefallen.“ |

| wegfallen | „Die Prüfung fällt dieses Jahr weg.“ |

| zurückfallen | „Die Mannschaft ist in der Tabelle zurückgefallen.“ |

| 4. Einfallen / Auftreten | |

| auffallen | „Mir fiel sofort auf, dass er nervös war.“ (aus deiner Liste nicht enthalten, aber verwandt) |

| auffallen | „Es fiel mir sofort auf, dass er nervös war.“ |

| ausfallen | „Der Unterricht fällt morgen aus.“ |

| einfallen | „Mir fällt gerade eine gute Idee ein.“ |

| gefallen | „Der Vorschlag ist gut gefallen.“ |

| vorfallen | „Gestern ist ein Unfall vorgefallen.“ |

| 5. Zuteilung / Zuweisung | |

| anfallen | „Viel Arbeit fällt in dieser Woche an.“ |

| anheimfallen | „Das Gut ist dem Staat anheimgefallen.“ |

| heimfallen | „Das Haus fiel der Gemeinde heim.“ |

| zufallen | „Die Verantwortung fiel ihm ganz von selbst zu.“ |

| 6. Überraschendes, plötzliches Handeln | |

| drauffallen (ugs.) | „Pass auf, dass du nicht drauf fällst!“ |

| herfallen über | „Die Kinder fielen über die Geschenke her.“ |

| hineinfallen | „Lass dich nicht in die Falle hineinfallen.“ |

| überfallen | „Die Bank wurde überfallen.“ |

| 7. sonstige, Metaphorik | |

| auseinanderfallen | „Das alte Buch fällt auseinander.“ |

| befallen | „Ein Virus hat ihn befallen.“ |

| beifallen | „Die Mehrheit fiel dem Vorschlag bei.“ |

| dahinfallen | „Ihre Argumentation fällt dahin.“ |

| danebenfallen | „Deine Antwort fällt leider völlig daneben.“ |

| durchfallen | „Er ist durch die Prüfung gefallen.“ |

| hereinfallen (im Sinn von getäuscht werden) | „Ich bin auf den Trick hereingefallen.“ |

| hinauffallen | „Er ist schon früh die Karriereleiter hinaufgefallen.“ |

| leichtfallen | „Es fällt mir leicht, Sprachen zu lernen.“ |

| missfallen | „Sein Verhalten missfällt mir sehr.“ |

| schwerfallen | „Es fällt ihm schwer, früh aufzustehen.“ |

| zusammenfallen | „Die Hütte ist unter der Last zusammengefallen.“ |

Wörterlisten

Vom Verb fallen können über 1.500 Wortbildungen abgeleitet werden. In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Wortbildungen direkt (z. B. ausfallen, verfallen, der Fall, die Falle) oder indirekt (z. B. Gefallen, fällen, falls, fällig) von diesem Verb abgeleitet werden können und welche Wortbildungen besonders produktiv sind.

Die folgenden Unterkapitel enthalten verschiedene Listen mit Beispielwörtern. Als Grundlage für die Analyse dieser Wortbildungen dienten verschiedene, im Internet frei verfügbare Wörterlisten und Wortschätze sowie einige Wörterbücher (sh. Kap. Belege/Quellen). In der Regel sind die Wörter mit dem Online Wörterbuch Wiktionary verlinkt. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieser Wörterbücher nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Partikel/Präfix + fallen

Das Verb fallen kann mit Präfixen (be-, ge-, ver- ...), Partikeln ( ab, an, auf ...) und in seltenen Fällen auch mit Adjektiven (flach, leicht ...) und Adverbien (anheim, aufeinander ...) zu neuen Verben verbunden werden. Von einigen dieser Wortbildungen können Nomen gebildet werden, die sehr produktiv sind (z. B. Abfall, Unfall). Beispiele hierzu findest du im folgenden der Fall.

In der folgenden Tabelle sind Verbbildungen mit dem Grundwort fallen aufgeführt. Spalte 4 gibt an, ob das neu gebildeten Verb trennbar ist. In der Spalte 5 wird angegeben mit welchem Hilfsverb die verschiedenen Zeiten gebildet werden können. Die Spalte 6 enthält Hinweise zur Bildung des Partizip Perfekts. In der letzten Spalte wird angegeben, wann das Wort in historischen Texten (ab 15. Jh.) auftrat. Damit erhältst du eine ungefähre Orientierung, ob das Verb schon früh oder erst mit aufkommender Industrialisierung verwendet wurde.

| Erstglied | Wortart | Wortbildung | trennbar ? | Hilfsverb | Part. P. | Anmerkung | H.K. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ab | Partikel | abfallen | ja | sein | ..ge.. | 1472 | |

| an | Partikel | anfallen | ja | haben/sein | ..ge.. | 1535 | |

| anheim | Adverb | anheimfallen | ja | sein | ..ge.. | 1558 | |

| aufeinander | Adverb | aufeinanderfallen | ja | sein | ..ge.. | selten | 1848 |

| auf | Partikel | auffallen | ja | sein | ..ge.. | 16. Jh. | 1558 |

| auseinander | Adverb | auseinanderfallen | ja | sein | ..ge.. | 1787 | |

| aus | Partikel | ausfallen | ja | sein | ..ge.. | mhd. ūʒvallen | 1530 |

| be | Präfix | befallen | nein | haben | befallen | auch als Adjektiv möglich | 1472 |

| bei | Partikel | beifallen | ja | sein | ..ge.. | 1572 | |

| dahin | Partikel | dahinfallen | ja | sein | ..ge.. | sinnvoll nur 3. Pers. Aktiv | 1775 |

| daneben | Partikel | danebenfallen | ja | sein | ..ge.. | selten | 1909 |

| darunter | Partikel | darunterfallen | ja | sein | ..ge.. | 1625 | |

| durch | Partikel | durchfallen | ja | sein | ..ge.. | 1610 | |

| durch | Partikel | durchfallen | nein | haben | durchfallen | selten | 1610 |

| ein | Partikel | einfallen | ja | sein | ..ge.. | ahd. infallan, mhd. īnvallen | 1472 |

| ent | Präfix | entfallen | nein | sein | entfallen | mhd. entvallen, enpfallen | 1210 |

| flach | Adjektiv | flachfallen | ja | sein | ..ge.. | sinnvoll nur 3. Pers. Aktiv | 1835 |

| fort | Partikel | fortfallen | ja | sein | ..ge.. | 1473 | |

| ge | Präfix | gefallen | nein | haben | gefallen | auch als Adjektiv möglich | 1210 |

| gegeneinander | Adverb | gegeneinanderfallen | ja | sein | ..ge.. | selten | |

| heim | Präfix | heimfallen | ja | sein | ..ge.. | selten | 1516 |

| herab | Partikel | herabfallen | ja | sein | ..ge.. | 1472 | |

| herauf | Partikel | herauffallen | ja | sein | ..ge.. | selten | |

| heraus | Partikel | herausfallen | ja | sein | ..ge.. | 1532 | |

| herein | Partikel | hereinfallen | ja | sein | ..ge.. | 1704 | |

| her | Präfix | herfallen über | ja | sein | ..ge.. | ||

| hernieder | Partikel | herniederfallen | ja | sein | ..ge.. | gehobener Sprachgebrauch | 1472 |

| hinauf | Partikel | hinauffallen | ja | sein | ..ge.. | 1819 | |

| hinaus | Partikel | hinausfallen | ja | sein | ..ge.. | 1554 | |

| hinein | Partikel | hineinfallen | ja | sein | ..ge.. | 1638 | |

| hin | Partikel | hinfallen | ja | sein | ..ge.. | 1472 | |

| hintenüber | Partikel | hintenüberfallen | ja | sein | ..ge.. | 1847 | |

| hinunter | Partikel | hinunterfallen | ja | sein | ..ge.. | 1516 | |

| hinweg | Partikel | hinwegfallen | ja | sein | ..ge.. | selten, gehoben | 1473 |

| leicht | Adjektiv | leichtfallen | ja | sein | ..ge.. | sinnvoll nur 3. Pers. Aktiv | 1645 |

| miss | Präfix | missfallen | nein | haben | missfallen | 1470 | |

| nach | Partikel | nachfallen | ja | sein | ..ge.. | 1650 | |

| nieder | Partikel | niederfallen | ja | sein | ..ge.. | 1472 | |

| raus | Präfix | rausfallen | ja | sein | ..ge.. | umgangssprachlich | 1830 |

| rein | Präfix | reinfallen | ja | sein | ..ge.. | umgangssprachlich | 1870 |

| runter | Adverb | runterfallen | ja | sein | ..ge.. | umgangssprachlich | 1532 |

| schwer | Adjektiv | schwerfallen | ja | sein | ..ge.. | sinnvoll nur 3. Pers. Aktiv | 1605 |

| tot | Adjektiv | totfallen | ja | sein | ..ge.. | veraltet, sich totfallen | 1757 |

| übereinander | Adverb | übereinanderfallen | ja | sein | ..ge.. | selten | 1830 |

| überein | Partikel | übereinfallen | ja | sein | ..ge.. | selten | 1740 |

| über | Partikel | überfallen | nein | haben | überfallen | 1470 | |

| über | Partikel | überfallen | ja | sein | ..ge.. | 1470 | |

| um | Partikel | umfallen | ja | sein | ..ge.. | 1532 | |

| ver | Präfix | verfallen | nein | sein | verfallen | 1617 | |

| vor | Partikel | vorfallen | ja | sein | ..ge.. | sinnvoll nur 3. Pers. Aktiv | 1531 |

| vornüber | Partikel | vornüberfallen | ja | sein | ..ge.. | 1864 | |

| weg | Partikel | wegfallen | ja | sein | ..ge.. | 1605 | |

| zer | Präfix | zerfallen | nein | sein | zerfallen | 1210 | |

| zu | Partikel | zufallen | ja | sein | ..ge.. | mhd. zuovallen | 1509 |

| zurück | Partikel | zurückfallen | ja | sein | ..ge.. | 1558 | |

| zusammen | Partikel | zusammenfallen | ja | sein | ..ge.. | 1605 |

Zum Verb fallen gibt es in der Regel auch eine substantivierte Form, zum Beispiel hinfallen - „Das richtige Hinfallen muss er im Judo noch üben.“ durchfallen - „In der Prüfung ist sein Durchfallen von vornherein ausgeschlossen.“ fortfallen - „Das Fortfallen des Termins hat ihn sehr gekränkt.“

der Fall

Interessanter als das Verb fallen sind für Wortbildungen das hiervon abgeleitete Substantiv der Fall - die Fälle. Auch hier können die Verbindungen von Partikeln und Präfixen mit dem Nomen Fall Grundlage für sehr viele Wortbildungen sein. Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele zu diesen Wortbildungen. Die Wörter sind mit dem Online-Wörterbuch Wiktionary verlinkt. In der dritten Spalte ist angegeben, wie viele Wortbildungen ungefähr (mindestens) von diesem Wort in der zweiten Spalte in den unterschiedlichsten Wörterverzeichnissen vorkommen.

Weitere Nomenbildungen mit nur sehr wenigen oder keinen Wortbildungen sind: Reinfall, Wegfall (kein Plural), Zwischenfall.

Diese vom Verb fallen + Partikel bzw. Präfix abgeleiteten Wortbildungen machen rd. zwei Drittel aller Nomenbildungen mit dem Nomen der Fall aus. Es gibt darüber hinaus weitere Wortbildungen mit Fall + Nomen (Erstglied) und Nomen + Fall (Letztglied). Bei der letzte Gruppe ergeben sich bei weiteren Wortbildungen mit dem Nomen als Binnenglied, z. B. Härtefall - Härtefallklausel ..., Pflegefall - Pflegefallrisiko ..., Störfall - Störfallmeldung .... Die häufigsten Wortbildungen mit Fall als Binnenglied können mit den Nomen Einzelfall (> 15) und Notfall (> 50) gebildet werden. Diese Wortbildungen sind in der folgenden Tabelle der Gruppe Fall als Letztglied zugeordnet.

Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele für Wortbildungen mit Fall als Erst-, Letzt- und Binnenglied.

die Falle

Das Nomen die Falle kann auf das Verb fallen zurückgeführt werden. Zunächst war die Falle eine Grube, in der wilde Tiere gefangen wurden. Die Fallgrube ist eine mit Zweigen abgedeckte Grube, in die ein wildes Tier fallen soll. Später wurde der Begriff ganz allgemein für Geräte zum Fangen von wilden Tieren (z. B. Mausefalle) verwendet. Von hieraus gelangte der Begriff in den technischen Bereich (Türklinke - Türfalle). und im 20. Jahrhundert in verschiedene Naturwissenschaften (z. B. Physik: Ionenfalle, Astronomie: Meteoritenfalle, Chemie: Kühlfalle). Im übertragenen Sinn wurde die Falle in der Wirtschaft (z. B. Kostenfalle, Zinsfalle), den Sozialwissenschaften (z. B. Beziehungsfalle, Liebesfalle) und auch in der Umgangssprache (z. B. Abseitsfalle, Fotofalle, Radarfalle) übernommen.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele zu Wortbildungen mit dem Grundwort die Falle. diese Wörter sind nach Bedeutungsgruppen geordnet

Die Wörter sind mit dem Online-Wörterbuch Wiktionary, dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) und in einigen Fällen (Bedeutungsgruppe 2) auch mit der Enzyklopädie Wikipedia verlinkt.

falls

Die Konjunktion (Bindewort) falls kann mit einigen Adjektiven und Pronomen zu Adverbien verbunden werden. Im allgemeinen Schrift- und Sprachgebrauch dominieren nur einige wenige Wortbildungen.

Falls du dich nicht für diese unbedeutende Wörtchen interessierst, dann lies keinesfalls weiter. Anderenfalls wirst du bestenfalls überrascht sein, dass ausgerechnet das Adverb ebenfalls in den analysierten Texten am häufigsten vorkommt. Höchstenfalls, günstigstenfalls und das alte diesfalls spielen allenfalls eine untergeordnete Rolle. Ebenfalls schlecht schneiden Adverbien wie widrigenfalls, nötigenfalls und erforderlichenfalls ab. Du solltest keinesfalls versäumen, die Tabelle rauf und runter zu sortieren und dich gegebenenfalls wundern, dass notfalls allenfalls im Mittelfeld rangiert. Schlimmstenfalls wirst du dich langweilen und bestenfalls staunen und gleichfalls fragen: Wen interessiert das? Bejahendenfalls den einen oder anderen, äußerstenfalls keinen.

| Gegenwartskorpora (1945-2025) | Historische Korpora (1465-1945) | Wikipedia 2006-2025 | |||||||||

| Wortbildung | Erstglied | Wortart | Anzahl | Prozent | Rang | Anzahl | Prozent | Rang | Anzahl | Prozent | Rang |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Summe: | 1053830 | 100 | 368947 | 100 | 484494 | 100 | |||||

| falls | Konjunktion | 84640 | 8,03 | 4 | 38813 | 10,52 | 4 | 17861 | 3,69 | 2 | |

| Wortbildung | Erstglied | Wortart | Anzahl | Prozent | Rang | Anzahl | Prozent | Rang | Anzahl | Prozent | Rang |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| allenfalls | alle | Pronomen | 27249 | 2,59 | 5 | 9732 | 2,64 | 5 | 4573 | 0,94 | 6 |

| anderenfalls | anders | Adverb | 3251 | 0,31 | 12 | 1432 | 0,39 | 12 | 598 | 0,12 | 11 |

| andernfalls | anders | Adverb | 9083 | 0,86 | 9 | 3426 | 0,93 | 9 | 2463 | 0,51 | 8 |

| äußerstenfalls | äußerst | Adverb | 334 | 0,03 | 16 | 173 | 0,05 | 16 | 21 | 0,00 | 18 |

| bejahendenfalls | bejahen | Verb | 1802 | 0,17 | 14 | 80 | 0,02 | 20 | 4 | 0,00 | 20 |

| bestenfalls | besten | Adjektiv | 8287 | 0,79 | 10 | 611 | 0,17 | 13 | 1530 | 0,32 | 10 |

| diesfalls | dies | Pronomen | 47 | 0,00 | 20 | 472 | 0,13 | 14 | 24 | 0,00 | 17 |

| ebenfalls | eben | Adverb | 657652 | 62,41 | 1 | 165669 | 44,90 | 1 | 423643 | 87,44 | 1 |

| erforderlichenfalls | erforderlich | Adjektiv | 6156 | 0,58 | 11 | 1504 | 0,41 | 11 | 221 | 0,05 | 13 |

| gegebenenfalls | gegeben | Adjektiv | 85738 | 8,14 | 3 | 3961 | 1,07 | 6 | 10705 | 2,21 | 3 |

| gleichfalls | gleich | Adjektiv | 21764 | 2,07 | 6 | 64401 | 17,46 | 3 | 8967 | 1,85 | 4 |

| günstigenfalls | günstig | Adjektiv | 70 | 0,01 | 19 | 88 | 0,02 | 19 | 17 | 0,00 | 19 |

| günstigstenfalls | günstig | Adjektiv | 195 | 0,02 | 17 | 99 | 0,03 | 18 | 33 | 0,01 | 16 |

| höchstenfalls | hoch | Adjektiv | 34 | 0,00 | 21 | 49 | 0,01 | 21 | 4 | 0,00 | 20 |

| jedenfalls | jeder | Pronomen | 111646 | 10,59 | 2 | 68433 | 18,55 | 2 | 8585 | 1,77 | 5 |

| keinesfalls | kein | Pronomen | 20151 | 1,91 | 7 | 3500 | 0,95 | 8 | 3192 | 0,66 | 7 |

| notfalls | not | Adjektiv | 12288 | 1,17 | 8 | 117 | 0,03 | 17 | 1641 | 0,34 | 9 |

| nötigenfalls | nötigen | Verb | 2095 | 0,20 | 13 | 3861 | 1,05 | 7 | 418 | 0,02 | 14 |

| schlimmstenfalls | schlimm | Adjektiv | 1166 | 0,11 | 15 | 281 | 0,08 | 15 | 246 | 0,05 | 12 |

| widrigenfalls | widrig | Adjektiv | 189 | 0,02 | 18 | 2245 | 0,61 | 10 | 52 | 0,01 | 15 |

Interessant ist, dass je nach der analysierten Quelle unterschiedliche Wortbildungen eine bedeutende Rolle spielen. Am häufigsten kommt in allen ausgewerteten Quellen die Wortbildung ebenfalls vor. In historischen Quellen (15. Jh. bis Mitte 19. Jh.) und in Internetblogs liegt die Wortbildung jedenfalls an zweiter Stelle, dicht gefolgt von jedenfalls und gleichfalls. In Texten, die in gehobener Sprache geschrieben sind, wie z. B. bei Wikipedia (2006 bis 2025) kommt lediglich das Adverb ebenfalls häufig vor. Alle anderen Wortbildungen mit dem Adverb falls spielen hier keine Rolle.

fällen

Das Verb fällen hat den gleichen germanischen Ursprung wie das Verb fallen. Es bedeutete ursprünglich etwas unternehmen damit etwas fällt (z. B. einen Baum fällen). Später wurde es auch im übertragenen Sinne verwendet, z. B. eine Entscheidung fällen (gehobene Sprache), ein Urteil fällen (Rechtswissenschaften).

| Forstwirtschaft / Holzarbeiten | Bezieht sich auf das Fällen von Bäumen, Holzarbeiten oder Werkzeuge dazu. |

|---|---|

| Baumfällaktion, Baumfällarbeit, Baumfäller, Baumfällung, Fällaktion, Fällarbeit, Fällaxt, Fällgenehmigung, Fällkeil, Fälltechnik, Fällung, Fällverbot, Holzfällen, Holzfäller, Holzfällerhemd, umfällen | |

| Chemie / Naturwissenschaften | Bezeichnet Vorgänge der Abscheidung oder chemische Reaktionen. |

| ausfällen, Ausfällung, Fällbad, Fällmittel, Fällung, Fällungsmittel, umfällen |

das Gefälle

Das Nomen Gefälle (ahd. gifelli) ist eine Kollektivbildung zum Nomen der Fall (ahd. fala). Es hatte zunächst die Bedeutung Sturz, Einsturz. Später verdichtete sich die Bedeutung und beschrieb einen Höhenunterschied (die Straße hat 4 % Gefälle). Zunehmend wurde nach dem Mittelalter der Begriff auch im übertragenen Sinne eines Unterschieds zwischen oben und unten, reich und arm usw. verwendet.

fällig

Das Adjektiv fällig ist vom Verb fallen (Spalte 1) und in einigen Fällen von der substantivierten Form (Spalte 2) abgeleitet. In der Regel gibt es auch vom Adjektiv fällig ein Substantiv (Spalte 4t). Von drei Adjektivbildungen gibt es einige weitere Wortbildungen (Spalte 5).

| Verb | Nomen | Adjektiv | Nomen | Wortbildungen |

|---|---|---|---|---|

| abfallen | Abfall | abfällig | Abfälligkeit | |

| anfallen | Anfall | anfällig | Anfälligkeit | fehleranfällig, frostanfällig, störanfällig, stressanfällig, windanfällig, ... |

| auffallen | Auffall | auffällig | Auffälligkeit | auffallend, auffälligerweise, sprachauffällig, unauffällig, verhaltensauffällig, ... |

| ausfallen | Ausfall | ausfällig | Ausfälligkeit | ausfallend |

| beifallen | Beifall | beifällig | Beifälligkeit | |

| gefallen | Gefallen | gefällig | Gefälligkeit | gefälligkeitshalber, gottgefällig, selbstgefällig, ungefällig, wohlgefällig, ... |

| hinfallen | Hinfall | hinfällig | Hinfälligkeit | |

| missfallen | Missfall | missfällig | - | |

| rückfallen | Rückfall | rückfällig | Rückfälligkeit | |

| schwerfallen | - | schwerfällig | Schwerfälligkeit | |

| zufallen | Zufall | zufällig | Zufälligkeit |

Wenn du wissen möchtest, was ein Wort bedeutet, dann klicke auf das Wort. Du gelangst dann zum Online Wörterbuch Wiktionary. Wörter die in diesem Wörterbuch nicht vorkommen sind mit dem Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) verlinkt. Dort findest du Informationen zum Wort, zur Wortart, Bedeutung, Herkunft und Beispielsätze. Zu Wörtern die im Stammverzeichnis dieses Wörterbuches nicht eingetragen sind findest du im DWDS Beispielsätze und Informationen zur Häufigkeit dieses Wortes in verschiedenen Textkorpora.

Redewendungen, Mehrwortausdrücke

Das Verb fallen kommt in vielen Redewendungen und Mehrwortausdrücken vor. Regional wird eine Bedeutung oft verschieden kombiniert oder ausgedrückt, z. B. Auf die Fresse / Nase / Schnauze fallen. Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Beispiele für Mehrwortausdrücke mit dem Wort fallen/fällt/fiel. Wenn du mehr wissen möchtest, dann findest du ausführlichere Beschreibungen in den Quellen (letzte Spalte). Die Zahlen sind verlinkt mit:

1. DWDS - umfangreiche Bedeutungsübersichten, Wortherkunft, Hinweise auf bedeutungsverwandte Mehrwortausdrücke

2. Wiktionary - Online-Wörterbuch mit Hörbeispielen, Beschreibungen und Übersetzungen

3. Redensarten-index - (nicht werbefrei) Beschreibung der verschiedenen Bedeutungen mit Beispielsätzen und Verweis auf bedeutungsähnliche Ausdrücke

4 Duden-online - (nicht werbefrei) Hier sind die Mehrwortausdrücke den einzelnen Stichworten zugeordnet (z. B. auf die Füße fallen - Stichwort Füße, auf die Beine fallen - Stichwort Beine). Beschreibungen der Mehrwortausdrücke und weitere Beispiele

5 Phraseo - (nicht werbefrei) Häufig sehr umfangreiche Beschreibungen mit Beispielen.

6. sonstige Quellen - Wikipedia, Geolino (nicht werbefrei)

Die Tabelle enthält eine kurze Beschreibung der Redewendung und einen Beispielsatz.

| Redewendung | Bedeutung | Beispielsatz | Quellen |

|---|---|---|---|

| a) auf die Füße fallen

b) auf die Beine fallen |

trotz Schwierigkeiten wieder aufstehen, sich erholen | Sie hat die Stelle verloren, ist aber gleich wieder auf die Füße gefallen.

Nach der Pleite ist er wieder auf die Beine gefallen. |

a) 1, 3, 4, 5 |

| a) auf die Fresse fallen

b) auf die Nase fallen c) auf die Schnauze fallen |

scheitern, eine Niederlage erleiden , Pech oder Misserfolg haben (derb, umgangssprachlich) | a) Mit seinem Plan ist er ordentlich auf die Fresse gefallen.

b) Mit seiner Investition ist er auf die Nase gefallen. c) Der Kandidat ist bei der Prüfung auf die Schnauze gefallen. |

a) 1, 3 |

| a) aus allen Wolken fallen

b) aus allen Himmeln fallen c) fast vom Stuhl fallen d) vom Hocker fallen |

völlig /sehr) überrascht sein | a) Als sie die Nachricht hörte, fiel sie aus allen Wolken.

b) Bei der Enthüllung fiel er aus allen Himmeln. c) Als er die Nachricht hörte, fiel er fast vom Stuhl. d) Als er den Preis hörte, fiel er vom Hocker. |

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6 |

| a) aus dem Rahmen fallen

b) aus der Reihe fallen c) aus der Rolle fallen |

ungewöhnlich, anders sein, sich untypisch verhalten | a) Ihr Verhalten fiel völlig aus dem Rahmen.

b) Seine Meinung fällt aus der Reihe. c) Bei dieser Gelegenheit fiel er aus der Rolle. |

a) 1, 2, 3, 4 |

| aus dem Takt fallen | die Ordnung verlieren | Nach dem Fehler fiel die ganze Mannschaft aus dem Takt. | 1, 3, 5 |

| aus der Zeit fallen | nicht in die Gegenwart passen | Mit diesen Ansichten ist er völlig aus der Zeit gefallen. | 1, 4 |

| bei jemandem fällt der Groschen

der Groschen fällt |

jemand begreift, versteht etwas | Nach langer Erklärung fiel bei ihr endlich der Groschen.

Nach einer Weile fiel der Groschen. |

1, 3, 4 |

| das Kind ist in den Brunnen gefallen | ein Unglück ist geschehen, zu spät zur Rettung | Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. | 1, 3, 4 |

| dem Rotstift zum Opfer fallen | gestrichen/gekürzt werden | Viele Projekte fielen dem Rotstift zum Opfer. | 1, 2, 3, 4 |

| der Apfel fällt nicht weit vom Stamm | Kinder ähneln den Eltern | Der Sohn fiel nicht weit vom Stamm. | 1, 2, 3, 4, 5 |

| der Würfel ist gefallen

die Würfel sind gefallen |

eine Entscheidung ist gefallen,

... ist endgültig |

Der Würfel ist gefallen – wir ziehen um. Über die Zukunft ist entschieden – die Würfel sind gefallen. | 1, 3, 4, 6 |

| die Hüllen fallen lassen | sich entblößen, etwas offenbaren | Auf der Bühne ließ sie alle Hüllen fallen. | 1, 2, 3, 4 |

| ein Schatten fällt auf etwas | etwas trübt eine gute Sache | Auf die Feier fiel ein Schatten, als er krank wurde. | 1, 3 |

| es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen | niemand ist von Anfang an perfekt | Mach dir keine Sorgen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. | 1, 3, 4, 5 |

| a) etwas unter den Tisch fallen lassen

b) unter den Tisch fallen |

etwas absichtlich weglassen

nicht berücksichtigt werden |

Er ließ den peinlichen Fehler unter den Tisch fallen.

Viele Vorschläge fielen unter den Tisch. |

a) 1, 3, 4 |

| gefallener Engel | jemand, der vom Guten ins Böse gewechselt ist | Er galt als gefallener Engel, nachdem er das Gesetz brach. | 1, 3, 4, 6, |

| gefallenes Mädchen | abwertend für eine Frau mit schlechtem Ruf (veraltet) | Sie galt im Dorf als gefallenes Mädchen. | 1, 3, 4, 6 |

| in Feindeshand fallen | vom Gegner gefangen werden | Viele Soldaten fielen in Feindeshand. | 1, 3, 4 |

| in Ungnade fallen | das Wohlwollen verlieren | Er kritisierte den König und fiel in Ungnade. | 1, 3, 4 |

| ins Gewicht fallen | von Bedeutung sein | Bei der Entscheidung fiel sein Beitrag stark ins Gewicht. | 1, 2, 3, 4 |

| ins Wasser fallen | nicht stattfinden | Wegen des Regens fiel das Picknick ins Wasser. | 1, 2, 3, 4 |

| jemandem auf den Wecker fallen | lästig werden | Mit seinen Fragen fiel er ihr dauernd auf den Wecker. | 2, 3, 4, 5 |

| jemandem auf die Füße fallen | jemandem schaden | Mit seiner Kritik fiel er ihr auf die Füße. | 1, 3, 4, 5 |

| jemandem fällt das Herz in die Hose | große Angst bekommen | Vor der Prüfung fiel ihm das Herz in die Hose. | 1, 3, 4, 5 |

| jemandem fällt die Decke auf den Kopf | Langeweile, Lagerkoller haben | Im Lockdown fiel ihr die Decke auf den Kopf. | 1, 2, 3, 4 |

| jemandem fällt es wie Schuppen von den Augen | plötzlich begreifen | Als er die Wahrheit hörte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. | 1, 3, 4, 5 |

| a) jemandem fällt kein Zacken aus der Krone; ... keine Zacke aus der Krone

b) ,,, keine Perle aus der Krone |

jemand verliert nichts an Würde, wenn er etwas tut | Wenn du einmal zuhörst, fällt dir kein Zacken aus der Krone. Ihm fällt keine Zacke aus der Krone, wenn er hilft. ... fällt ihr keine Perle aus der Krone. | 1, 3, 4 |

| a) jemandem in den Arm fallen

b) jemandem, sich in die Arme fallen |

a),b) jemanden an etwas hindern

b) sich umarmen |

a) Er wollte gehen, aber sie fiel ihm in den Arm.

b) Vor Freude fielen sie sich in die Arme. |

a) 1, 3, 4, 5 |

| jemandem in den Rücken fallen | jemanden hintergehen | Mit seiner Intrige fiel er ihr in den Rücken. | 1, 3, 4 |

| jemandem in den Schoß fallen | etwas ohne Mühe erhalten | Der Gewinn fiel ihm in den Schoß. | 1, 2, 3, 4 |

| a) jemandem in die Hände fallen

b) jemandem in die Hand fallen c) jemandem in die Finger fallen |

in die Gewalt geraten, jmdm. hilflos ausgeliefert sein, jemanden erwischen | a) Der Spion fiel dem Feind in die Hände.

b) Die Beweise fielen dem Richter in die Hand. c) Dem Polizisten fiel der Dieb in die Finger. |

a) 1, 3, 4 |

| a) jemandem ins Wort fallen

b) jemandem in die Rede fallen |

jemanden unterbrechen | a) Er redet ständig dazwischen und fällt mir ins Wort.

b) Lass mich bitte ausreden, fall mir nicht immer in die Rede. |

a) 1, 3, 4, 5, |

| jemandem ins Auge fallen | auffallen | Ihr neues Kleid fiel allen sofort ins Auge. | 1, 3, 4 |

| jemandem, einer Sache zum Opfer fallen | durch etwas zugrunde gehen | Viele Bäume fielen dem Sturm zum Opfer. | 1, 3, 4 |

| jemandem zur Last fallen

etwas zur Last fallen |

jemandem zur Belastung werden

etwas wird zur Belastung |

Mit der Pflege wollte er seinen Kindern nicht zur Last fallen. | 1, 3, 4, 5 |

| jemanden fallen lassen wie eine heiße Kartoffel | jemanden abrupt im Stich lassen | Nach dem Streit ließ er ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. | 2, 3 |

| jemandes Aktien fallen | sein Ansehen oder Wert sinkt | Nach dem Skandal fielen seine Aktien rapide. | 1 |

| man muss (soll) die Feste feiern, wie sie fallen | Gelegenheiten (zum Feiern) sollte man nutzen | Morgen ist frei, also feiern wir – man muss die Feste feiern, wie sie fallen. | 1, 2, 3, 4, 5 |

| mir fällt ein Stein vom Herzen | sehr erleichtert sein | Als ich gehört habe, dass dir nichts passiert ist, fiel mir ein Stein vom Herzen. | 6 |

| Links für 4 und 5 überprüfen | |||

| mit der Tür ins Haus fallen | etwas zu direkt ansprechen | Er fiel gleich mit der Tür ins Haus und sprach vom Geld. | 1, 2, 3, 4 |

| nicht auf den Kopf gefallen sein | schlau, gewitzt sein | Sie ist nicht auf den Kopf gefallen und findet sicher eine Lösung. | 1, 3, 4, 5 |

| nicht auf den Mund gefallen sein | redegewandt sein | Sie ist nicht auf den Mund gefallen und kontert sofort. | 2, 3, 4 |

| unter die Räuber fallen | ausgeraubt werden | Auf der Reise fiel er unter die Räuber. | 1, 3, 4 |

| vom Fleisch(e) fallen

vom Fleisch gefallen sein |

sehr mager werden

sehr abgemagert sein |

Nach der Krankheit fiel er fast vom Fleisch.

Sie sah wie vom Fleische gefallen aus. |

1, 2, 3, 4 |

| vom Himmel fallen | plötzlich erscheinen, unerwartet kommen | Das Problem fiel nicht einfach vom Himmel. | 2, 3, 4 |

| vom Laster fallen

vom Laster gefallen |

gestohlen sein (scherzhaft)

Diebesgut, Hehlerware (scherzhaft) |

Die Ware ist „vom Laster gefallen“.

Die Uhren sind wohl vom Laster gefallen. |

1, 2, 3 |

| wo gehobelt wird, fallen Späne | bei einer Arbeit gibt es unvermeidbare Nebenwirkungen | Fehler passieren – wo gehobelt wird, fallen Späne. Bei großen Projekten gilt: wo gehobelt wird, da fallen Späne. | 1, 2, 3, 4, |

Fremdsprachen

In den nordgermanischen Sprachen ist das indogermanische Ausgangswort (ie. *phō̌l) wie das althochdeutschen (falan) übernommen worden. Die folgende Tabelle gibt die heute gebräuchliche Übersetzung des Verbs fallen in den nordischen Ländern (einschließlich England und zwei Plansprachen) an.

| Sprache | Übersetzung | Lautschrift |

|---|---|---|

| Dänisch | falde | [ˈfalə] |

| Englisch | fall | [fɔːl] |

| Esperanto (Plansprache) | fali | [ˈfali] |

| Isländisch | falla | [ˇfala] |

| Niederländisch | vallen | [ˈvɑ.lə(n)] |

| Norwegisch | falle | [ˈfalə] |

| Schwedisch | falla | [ˇfala] |

| Volapük (Plansprache) | falön | [faˈløːn] |

Quellen, Belege

Beispiele aus der Diskussion: auffallen:

Quellen Wörter/Wortanalyse:

Modellwortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Modellwortschatz,

Wortschatz: Sommer-Stumpenhorst: Gesamtwortschatz, Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch, Korpus basierte Wortgrundformenliste DeReWo

Rechtschreibung: Wiktionary, Duden, DWDS, IDS

Etymologie: DWDS, educalingo, Wörterbuchnetz, Wortbedeutung.info, Wikipedia

| zurück zur Wörterseite fallen |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

xxx Geschichtenseite xxx

=

Wörter mit i anstatt ie

| Info - Wörter, die mit i statt iegeschrieben werden |

| Warum schreiben wir manche Wörter nur mit i, obwohl der Vokal lang gesprochen wird? |

| Lisa, Klasse 2, Telgte |

| In der Regel wird in der deutschen Rechtschreibung der lang gesprochene Vokal [iː] mit der Buchstabenfolge ie geschrieben. |

| Es gibt jedoch auch einige wenige Wörter, bei denen wir nur ein i schreiben, obwohl der Vokal lang gesprochen wird. Dies kommt bei vier Wörtergruppen vor: |

|

| Auf dieser Seite erfährst du etwas über Wörter, die mit langem [iː] gesprochenem aber nicht mit ie sondern nur mit i geschrieben werden. |

Diskussion

| Info - Wörter mit i statt ie |

| Wörter: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

=

Info - Wörter mit i statt ie

Weiterführende Informationen

Rechtschreibregeln

| Der Schreibung i für den lang gesprochenen Vokal [i:] ist im amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung ein Absatz im Kapitel 1.3 („Besondere Kennzeichnung der langen Vokale“) gewidmet: | |||||

| |||||

| Bei der Aufzählung der unterschiedlich geschriebenen Wörter fehlt lediglich das Wortpaar Fiber - Fieber. |

Wörterliste

| In der folgenden Wörterliste sind Wortbildungen mit Wörtern zusammengestellt, die mit langem Vokal [i:] gesprochen und nur mit i geschrieben werden. Die Zahlen in Klammern geben die Anzahl der Wortbildungen an, die im Korpus DeReWo aufgeführt sind. |

Fremdwörter mit ie

Bei Fremdwörtern wird das lang gesprochene [i:] in der Regel nur mit dem Buchstaben i geschrieben. Die Buchstabenfolge ie wird in Fremdwörtern in der Regel getrennt gesprochen, so wie in dem Wort Familie [faˈmiːli̯ə].